親となって、母の日に子どもらと見る懐かしの映画「プリティ・イン・ピンク」

80年代半ばの青春映画。ハイスクールドラマ。ロマンス。

ひっかかるキーワードだけ見ると、時間の無駄、とまで思ってしまいそうだ。

でも、このアメリカ映画を見るたび、私は涙が出る。

初めて見たのは80年代後半。ビデオで見たが、魅了された。わたしは、好きな映画は、たいてい2回は見るが、この映画は、先週の母の日も入れて、何度も見たことがある。

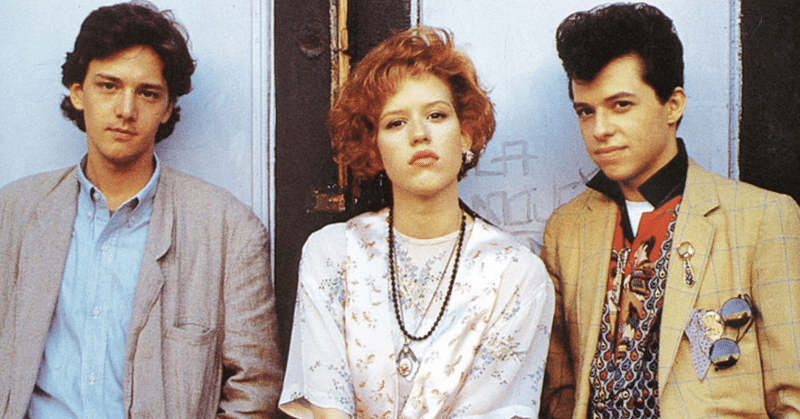

「プリティ・イン・ピンク」(1986)

サイケデリック・ファーズというバンドの、同名の曲をもとにつくられた映画だ。

だから見た。この映画は、わたしには、音楽ありきだった。ストーリーも、シーンも、セリフも、ついでだった。

歌の世界を、目で見る。まだミュージックビデオが出始めだった頃だ。わたしは、MVを楽しむのに近い感覚で、見たいと思ったのだろう。(後で知ったが、実際のMVもつくられている。)

実際、音楽が映画を動かしている。映画の中で、バンド演奏のシーンも、2、3度出てくる。だいたい、映画の幕開けは、ドラムのスティックを打ち合わせる音。そこで、もう取りこまれる。

主人公の女子高生アンディーに彼氏ができたことで、アンディーに思いを寄せる幼なじみダッキーが、クラブハウスの前で、一人すわっているシーンがある。

カメラが、だんだん引いて、彼の後ろの、壁にスプレーで描かれたピエロが映りこむ。そこに流れる音楽が、せりふのない、傷心のダッキーの姿を、忘れられない場面にしてくれる。

映画全編を通して、音楽によって、登場人物の気持ちが流れ込んでくる。

ストーリーは、よくある話。

ハイスクール青春ドラマで、恋愛もので、少女マンガの世界に近い。交わらない2つのグループに属する高校生の男女が恋に落ちる。友人から総スカンを受け、そのうち迷う。恋とプロムのゆくえは?

こう書くと、自分でもつまらなく感じてくる。ひとことで言うと、凡庸な話。その、よくあるような話を、名作の域にしているのが、音楽であり、ファッションだ。

音楽同様、服の使われ方はうまい。映画の主人公アンディは、着るものに、こだわっている。アンディは、どの場面でも、着ている物のセンスで、見る者の目をひく。

今回見ても、そう思った。革ジャン、帽子、サングラス、パールの長いネックレス、なにもが、彼女が自分を肯定していることが、しようとしていることが、伝わるようだった。

ただ、おしゃれに興味のある、チープシックな着こなしのうまい子、なのかもしれない。でも、誰かが言っていたことだが、服は衣装だ。装束だ。私には、アンディが着ている物が、自分を表す儀式の一部か、自分を守る、または演じたい自分を助ける、衣装か装束にうつる。

服の印象で、いつも違う感じのする彼女。自分がどう見えるかを、自分で決めたい意志を感じる。また、変わることや新しいこと、を厭わないことも。

いちばん保守的な衣装が、タイトルにもなっているピンクのドレスだ。若い時に、この映画を見た時、その格好だけが、普通すぎて違和感を持った。今回見直した時は、その選択が、いつもの個性的ななりから大転回で、かえって進歩的に思えた。

音楽と服以外で使われている記号は、主演のモリー・リングウォルド。彼女は、前作の2本の映画(「すてきな片想い / シックスティーンキャンドルズ」と「ブレックファスト・クラブ」)で、本国で若い女性に熱狂的に支持された。

美人というより、愛らしい顔。どこにでもいるような親しみやすさ。青春ドラマのアイコン。彼女は演技もうまかったが、リングウォルドが主演なら、出来にかかわらず見たいという観客は多かったと思う。

初めて見た時、きっかけになった音楽や、ビジュアルからあふれる、その頃のイマドキ感にときめいた。でも、やっぱりストーリーにも胸がつまった。いつも、涙ぐんでしまう場面がいくつかある。今回見てもそうだった。

ひとつは、初デートの時のアンディーに。

BMWを運転する、彼氏のブレーンは、おしゃれしてキメてきたアンディーに、服を着替えてから行くのかと聞いてしまったりする。悪気はないのだが。帰る時、家まで送るというブレーンを、アンディーは断る。でも、家まで送る、とブレーンはしつこい。これも、悪気はなく。何度か、いいの、いや送るよ、の押し問答のあと、アンディーが大声で言う。

「住んでる所を見られたくないの!(I don't want you to see where I live!)」

もうひとつは、アンディーと父のやりとりに。

アンディーの父は、愛情深い。中立な、おおらかなアドバイスを、娘にするところなど、拍手を送りたいくらい、理想的なところもある。でも、父は、無職で、やっと見つけた仕事もおろそかにしてしまう。家を出て行った妻をいつまでも思い続け、それが彼の思考や行動の枷になっている。

父の情けないところを、案じるアンディー。映画の大半では、それらは言葉でなく、飾られた物や、身振りなどで表されている。でも、ある場面で父娘は直接の言葉で応酬する。

「ママは出てったのよ!(She left us!)」とどなるアンディー。この場面の感情の揺れは、見ごたえがある。

また、アンディーがブレーンに怒りを表すシーン。

ブレーンとアンディーがつきあうことに、まわりの友人らは冷ややか。そうでなくても、富裕層の生徒は侮辱的。ブレーンは、アンディーを遠ざけ出す。電話をしても返さないブレーンを、アンディーは、廊下で待ちぶせする。言い合いの中、どなるアンディー。

「言ってよ。はっきり言ってよ。恥ずかしいって、私といっしょのところを見られるのが!(Tell me! Just tell me! You're ashamed of being seen with me!)

おしゃれ映画をぶちこわすような言葉かもしれないが、主人公アンディーはけなげだ。家庭でも、学校でも。

彼女の通う高校内での、貧富の差による生徒の分断。これは、今でも、スクールカーストという言葉があるくらいで、その当時だけひどかったわけではない。居住地域。服や身につける物。そのことでなされる、値踏み。あからさまな差別、侮蔑。歴然とした富裕の差。

ただ、80年代の映画は、分断がわかりやすい。着るものでは、違いがあまりわからなくなった、後の世代と比べて、身につけるものや、集まる場所がまったく違う。(有色人種の生徒は出てこないし。)

実は、もうひとつ涙が出てしまうシーンがあるが、それは、ダッキーの。彼のアンディーへの思いの深さに。

何回も見た映画だが、いちばん最近は、先週の母の日の夜だ。子どもらからのプレゼント。私が選んだ映画を、みんなで見るという。母の日だから。

これは、自分の子どもらといっしょに見たい映画のひとつだった。見れてよかったと、しみじみ思う。見られた日は、これで、思い残すことはない、と思うほどうれしかった。

初めて見た頃と、まったく違う年齢や立場で見ていると、前に思わなかったこともなくにはないが、ずっと強く感じることがある。

今回見た時に、ラストシーンのところで、自分が、青春映画を見た大人、それも冷静な、だということを実感した。初めて見た頃は、たぶん感動したのだと思うが、今回は、興ざめ、ではないが、平静な気持ち。

この映画はシンプルなロマンスだ。だから、恋の結末は3択だ。

1 ブレーンと。

2 ダッキーと。

3 一人。

どれになっても、ハッピーエンドだと思う。

ここで繰り広げられる恋愛がうまくいってもいかなくても、「いつまでも幸せに暮らしました」は、当てはまらない。だって、ハイスクールだから。こんなに若いんだもの。

アンディーに涙しはするが、わたしは、この恋の結末は、3択のうち、どれでも満足だし、正直なところ、どうでもいい。この映画は、小説化されていて、映画と小説では終わりが違う。わたしも読んだことがあるが、どちらも納得。3択どれもあり、の裏付けみたいだ。

時間がたつうち、大人になったアンディーの、異性を含め、人を見る目は変わるだろう。

そして、彼女の将来は明るい。アンディーは、自分の将来にやや悲観的だ。大きな家をあこがれの目で見て、ためいきをつき、一生手に入らないとあきらめの言葉を口にする。でも、彼女は、奨学金をもらえるくらい成績もよく、もうすぐ大学にも行く。

貧富の差や家庭など、若い時どうにもならないと思ったことは、教育を含め、機会に恵まれることで、その後の人生が思いがけないものになることは、よくある。少なくとも、高校卒業する年齢のアンディーらには、可能性は大きく開けている。

そういえば、ブレーンを演じた、アンドリュー・マッカーシーは、のちに、「ジョイ・ラック・クラブ」(1993)という映画で、移民の娘と結婚する、富裕な家の息子を演じた。彼の母が、移民の娘に向かって失礼なことを言ってしまう場面で、彼は、母に言い返してもいた。「プリティ・イン・ピンク」で、ちょっと喉にささっていた小骨が、とれたようなうれしさがあった。

「プリティ・イン・ピンク」に、私は、どうしてこんなに惹かれてしまったのだろう。初めて見たとき私はもう20代だったが、くすぶり続ける思春期のなごりがあったのかなとも思う。

裕福ではないこと。冒険やリスクの可能性に、とびこめないこと。世間体が気になってしまうこと。したくないのに。

ずっと、アンチ地元なのに、離れられない私は、思い通りにいかない閉塞感や、抗いたい気持ち、劣等感をかかえていた。85年には、均等法が施工され、バブルが始まっていた。

自由な人たちへの羨み。思い切れる人たちへの憧れ。

チープシックという言葉は、まだ新しかった。ユニクロ未明で、東京ブランドと呼ばれたメーカーらの服が人気を博していた。わたしは、そういうブランドの服に、憧れもした。同時に、わたしは、物、に対する感覚は、自分の世代と合わないなあと思っていた。

この映画が、連れてくる、なつかしさ。でも、ここまで大人になってしまったわたしは、自分のことに涙しているわけではない。

アンディーのような若いひとたち。自分のせいでないことで苦労したり、環境や機会に、まだ恵まれてなかったり、差別や区別に心痛めたり。おとなになったら楽になることでも、今は心がつぶれるような思いをしていたり。

いろいろなことに悩むのは、若さゆえだとしても、さなかにいる時は、気がつかない。苦しみや涙が、早く、ただ懐かしいだけのことになりますように。そして、いつか、そんな思い出があることを幸せに思えますように。

「プリティ・イン・ピンク」。

あの頃のわたしが入れこんだ映画。今でもおすすめしたい作品。自分の子どもらと、いっしょに見たいと思っていた映画のひとつ。

そして、むすこらとの時間を、彩ってくれた映画。

きっと、わたしはまた涙するんだろうな。この映画を、次に見るときも。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?