未来人のファッションセンスのダサさ問題

SFとはサイエンス・フィクションの略で、「空想科学」などと翻訳されるが、メインは「未来」を描くものだと思う。「いまは実現できないけれど、きっと未来には科学技術が発達して、こういうことも可能になるだろう」と、想像力の豊かな人が、いろんな妄想を膨らませるわけだ。

多くは希望的観測かもしれないが、なかには実現したものもある。過去に書かれた「未来予想図」は、その未来が到来した暁には、「答え合わせ」ができる、というわけだ。

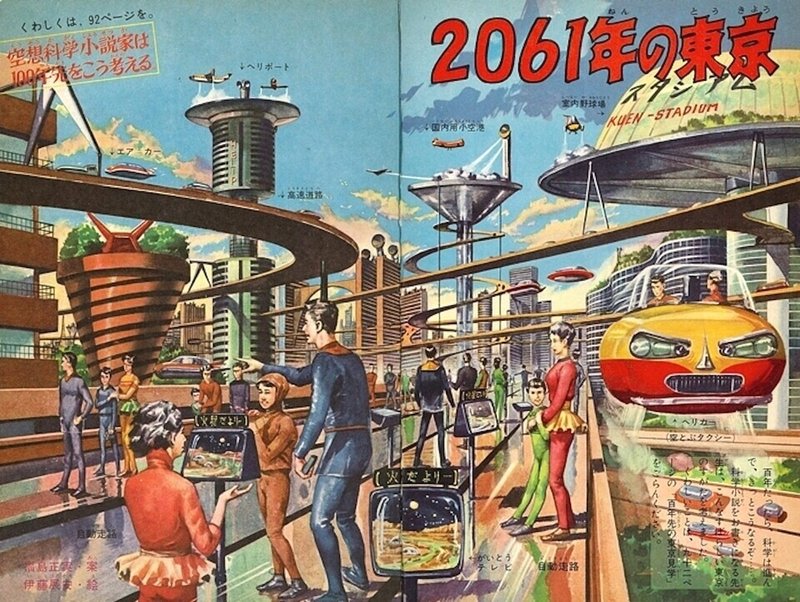

たとえばこういうのがある。100年後の東京、という設定で、2061年と書かれているから、1961年に書かれたものなのだろう。

パソコンの草分けだったAppleIIが発売されたのは1977年だから、この頃の人々は、個人が所有するパソコンはおろか、スマホだって、なかなか想像できなかったに違いない。

この手の「未来予想図」を見ると、「空飛ぶタクシー」的なものがよく描かれているけれど、物理法則は100年などでは当然変わらないので、特に強い必然性もないのに空を飛ぶ乗り物は実用化に至っていない。だから、移動手段のほうが実現性が低い。むしろ、スマホがイメージできないから、通信手段の「未来予想図」はテレビ電話止まりで、SNSなんてものがこの世を席巻している情景なんて欠けらもでてこない。

*

それよりも、むしろ目を引くのは歩いている人のファッションセンスのダサさだろう。「未来の人のセンスはよくわからないから、とりあえず先進的にしとけ」みたいな投げやり感が感じられる。いくら美的感覚が変化したとしても、こんなヨガウェアみたいなのが街を歩くファッション最先端になる日はこないと思うのだが。

逆に、ファッションの専門家に100年後の流行について聞いてみたいところだが、ファッションというのは循環しているものなので、100年後の流行ファッションはかえっていまのファッションに酷似しているのかもしれない。

戦前の「モダン・ガール」を呼ばれた人たちのファッションを見ると、別にいまでも原宿あたりを歩いていてもなんら違和感はないように見える。

まあ、原宿あたりなら、むしろ全身タイツの人がいたとしても、さほど目立たないのかもしれないが……。

*

「未来」を考えるとき、なんでもかんでも「未来的」にしたらいい、というわけではなくて、「こういうものは変わりやすい」「こういうものは変わりにくい」というのをベースに思考したらいいのかもしれない。だから、「未来を知るには、とにかく過去を知るべし」というのはあながち間違っていない、というわけだ。

サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。