「どうでもいいこと」には真剣になれない

充実した休日を送ることを計画していたのに、実際はだらだら過ごしてしまい、自己嫌悪に陥る人がいる。自分も無意識に「この週末はなんか充実してたな」などと週末を総括して振り返ることが多い。

どれだけ活動をしたか、どれだけ努力したか、みたいなことをつい測ってしまいがちなのが週末なのかもしれない。本来は「休む」のが「休み」の目的なのだが、自由時間が与えられると、それをどう過ごすかが完全に自分に委ねられてしまうため、「有効に活用できたか?」とつい考えてしまうのだろう。

*

生きるうえで努力をすることは大切だ。怠けられるうちは怠けていてもいいとは思うのだが、努力をしないと、いざというときに自分が努力しきれないんじゃないだろうか、と不安になる。自分で自分を信じられなくなるのだ。

現在(本記事執筆時点、2/18)、奥さんの姪の高校受験が大詰めである。というか、もう目前に迫っている。しかしどうも話を聞く限り、全力を出し切れていないようだ。

直前にこれをやれば成果が出るという明確なものがあるらしいので、あと一週間頑張ればいいのだが、どうも出し切れていない、と。こういう状況になると、親の気持ちが疑似体験できるような気がする。

目先の結果はどうでもいいといえばどうでもいいんだけど、いざというときに踏ん張れない子になるんじゃないのか? と。いったんそうなってしまうと、ちょっとつらい人生になる気がするので、見守る側としては不安になるのだ。

*

自分自身の過去を振り返ってみる。すべき努力ができずに怠けてしまった過去は死ぬほどある。しかし社会人になってから、体重が20キロぐらい落ちるほどハードに働いたこともあった。

自分のことが完全に信じられるわけではないが、「やるときにはやる」とは思っている。少なくとも追い込まれたらそれなりの行動がとれる、というある種の成功体験なのかもしれない。

逆にいうと、怠けてしまったという過去があっても、現状とりあえずなんとかなっているということは「結果的にはそれでも問題なかった」ということなのだろう。怠けても支障がなければ、そりゃ人間は怠けるだろう。完全に追い込まれたら、通常時では考えられないほどの力が出るのもまた人間である。

*

ユニクロ会長の柳井正さんの学生時代のエピソードは有名だ。若くしてユニクロをつくり世界的なブランドに育てたのだから、さぞ意識の高い学生だったのだろうと思いきや、学生時代は麻雀ばかりして、たまに気が向いたら大学に行く、という感じだったらしい。

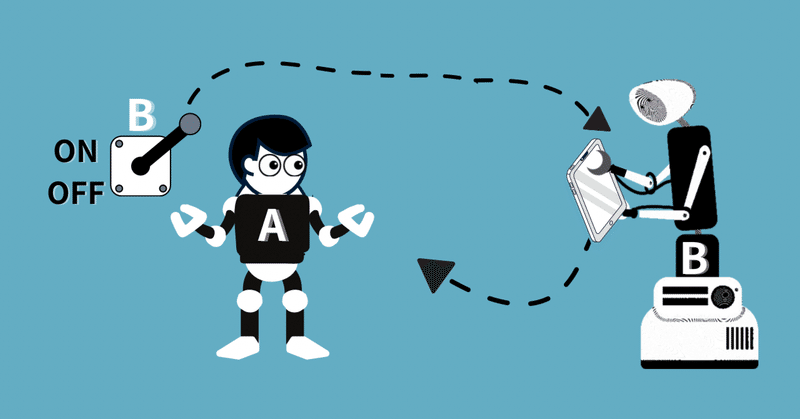

いつも下宿で寝ていたのでついたあだ名は「寝太郎」。卒業後、当時のジャスコに親のコネで入社するのだが、半年でやめてしまう。しかし山口県に帰ってくると、親から「これからはお前がやれ」と経営していた会社の実印と通帳が渡された。それでスイッチが入ったようだ。そこから猛烈に努力して、いまのユニクロを作ったらしい。

ユニクロ(会社名ファーストリテーリング)は柳井さんが創業したわけではなく、父親が創業した紳士服店を継いだ二代目である。もし父親が商売をやっていなかったら、ユニクロは存在しない世界線になっていたかもしれない。

*

人間、どうでもいいことには頑張れないし、頑張り続けることもできない。頑張れないということは、どうでもいいことだと思っている、ということなのだろう。

どうでもいいことに真剣に努力せい、と言われても、それは無理というものである。打ち込めるものが見つけるのは大変だし、それが見つかるというのは幸せなことだと思う。仮にそんなものなくても、人生はたいていなんとかなるので、それでもいいとは思うが。

あなたはどう思いますか?

サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。