【高校生物基礎】第17講「血糖値の調節にはどのようなホルモンが関わるのか?」

~プロローグ~

正常尿中には、グルコースはほぼ含まれていない。糖尿病(diabetes mellitus)は、インスリン作用不足による慢性の高血糖状態を主徴とする代謝疾患群である。「diabetes」は大量の尿を意味し(尿中のグルコースが濃くなると、水分も余計に排出され、尿量が異常に増える)、「mellitus」は蜜のように甘いという意味で、尿中の糖の存在を表す。「1型糖尿病」は、免疫系がすい臓のB細胞を破壊する自己免疫疾患である(ただし、自己免疫が証明されず、成因が不明なものもある)。治療法はインスリンの投与で、典型的には日に数回の注射がなされる。1型糖尿病は、かつてはインスリン依存型糖尿病と呼ばれていたことがある。「2型糖尿病(発症には遺伝も関係するが、体重超過と運動不足が発症の危険性を高めるのは確かである)」は、インスリン分泌低下、またはインスリンを受容する組織の作用不全の増加(これはインスリン抵抗性と呼ばれる)を伴う。かつては、糖尿病は、インスリン依存型と、インスリン非依存型に分類されていたが、そのような分類は正確ではないため、現在では用いられていない。

★テストに出やすいワード

①B細胞

②A細胞

③インスリン

④グルカゴン

⑤アドレナリン

要点:インスリンは血糖値を下げ、グルカゴン、アドレナリン、糖質コルチコイドは血糖値を上昇させる。

(1)高血糖の時

● 高血糖の時に働くホルモン:インスリン

①間脳視床下部が高血糖の血液で刺激される(すい臓ランゲルハンス島B細胞自身も高血糖の血液に刺激される)。

②間脳視床下部は副交感神経を介してすい臓ランゲルハンス島B細胞(すいぞうらんげるはんすとうびーさいぼう)に命令を送りインスリンを分泌させる。

③インスリンはグリコーゲン合成などの反応を促進し、血中グルコース濃度(血糖値)を下げる。

*グリコーゲン:グルコースが長くつながったもの。動物はグルコースをグリコーゲンの形にして肝臓などに貯蔵する。

*インスリンは、グルコースの細胞内への取り込みとその利用も促進する。つまり、大雑把に言うと、インスリンは、「もっと血中のグルコースを取り込んで、消費するか、グリコーゲンに合成するかしろ」という命令である。

*ランゲルハンス島はすい臓にある内分泌腺。「島」と言っても細胞の集まりであり、それらの細胞には、A(α)細胞やB(β)細胞などの種類がある。「すい臓ランゲルハンス島B細胞」とは、正確には「すい臓にあるランゲルハンス島にあるB細胞」という意味。

雑談:非常に高い血糖は、放置すれば、血管の機能異常・失明などを引き起こす(その機序についてはまだ完全には明らかになっていない)。また、高血糖は細胞外液の浸透圧を上昇させ、脱水をもたらす(高血糖により、以下の二つの害などが生じると考えられている。①高血糖により血液の浸透圧が上昇する。高い浸透圧は細胞から水を血液中に移動させ、腎臓から排出させる。結果として脱水状態となり、特に脳細胞の脱水は、昏睡の原因となる。②タンパク質中のアミノ酸の側鎖とグルコースが反応し、タンパク質の糖化が起きる。その結果、糖化生成物が蓄積する。さらに数ヶ月、数年が経過すると、最終糖化生成物が生成する。これがコラーゲンなどを架橋し、血管の硬化や高血圧、神経障害、腎症、網膜症などを引き起こすと考えられている)。

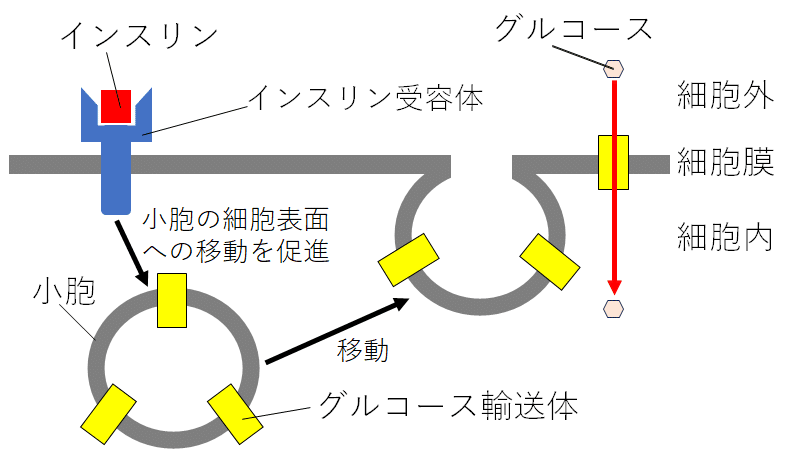

雑談:インスリンの分泌からグルコース取り込みまでのイメージ。

①すい臓ランゲルハンス島B細胞からインスリンが血中に分泌される。

②インスリンは標的細胞の持つ受容体と結合する。

③②がきっかけとなって、グルコースの取り込みが促進される(グルコースは、細胞膜に埋め込まれたグルコース輸送体によって細胞内に輸送される)。

雑談:インスリンの主要な標的は、肝臓や、脂肪組織、全身の筋肉などである。インスリンが標的細胞の受容体に結合すると、細胞内の小胞に用意されている(小胞の膜に埋め込まれている)グルコース輸送体が細胞膜上に移動する(下図はイメージ)。これにより、細胞内へのグルコースの取り込みが促進される。細胞内に取り込まれたグルコースは、代謝によって消費されたり、グリコーゲンに変換されたりする。

雑談:インスリンの語源はラテン語のinsula(「島 island」を表す)である。インスリンはランゲルハンス「島」のB細胞から分泌される。

雑談:バンティングとベストは1921年に、イヌの実験的糖尿病の症状を治癒させる、精製すい臓抽出物を調製することに成功した。その1か月後、彼らの調製したインスリンは、糖尿病の14歳の少年に注射された。数日内に、この少年の尿中のグルコースのレベルが劇的に低下し、少年の命は救われた。1923年までに、製薬会社はブタのすい臓から抽出したインスリンを世界中の患者に供給した。現在では、バイオテクノロジーによって、ヒトのインスリン遺伝子を大腸菌に導入することができるようになった。その大腸菌を工業的な規模で培養することで、無限ともいえる量のインスリンを生産することができる。

「何ものをも犠牲にする信念で、考え、努力する。この世に不可能なことはない、できるのだ。」バンティング

(2)低血糖の時

● 低血糖の時に働くホルモン:①グルカゴン②アドレナリン③糖質コルチコイド

①グルカゴンの分泌

・間脳視床下部が低血糖の血液で刺激される(すい臓ランゲルハンス島A細胞自身も低血糖の血液に刺激される)。

・間脳視床下部は交感神経(空腹時はイライラ→交感神経と覚えよう)を介してすい臓ランゲルハンス島A細胞(すいぞうらんげるはんすとうえーさいぼう)に命令を送り、グルカゴンを分泌させる。

・グルカゴンは肝臓でのグリコーゲン分解などの反応を促進し、血中グルコース濃度(血糖値)を上げる(グルカゴン受容体は肝細胞にある)。

*「すい臓ランゲルハンス島A細胞」とは、正確には「すい臓にあるランゲルハンス島にあるA細胞」という意味。

②アドレナリンの分泌

・間脳視床下部が低血糖の血液で刺激される。

・間脳視床下部は交感神経を介して、副腎髄質(ふくじんずいしつ)に命令を送り、アドレナリンを分泌させる。

・アドレナリンはグリコーゲンの分解を促進し、血糖値を上昇させる。

(アドレナリンは肝細胞と骨格筋の筋細胞の両方に作用する。)

③糖質コルチコイドの分泌

・間脳視床下部が低血糖の血液で刺激される。

・間脳視床下部は副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(ふくじんひしつしげきほるもんほうしゅつほるもん。「放出ホルモン」と略されることもある)を分泌する。

・副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンは脳下垂体前葉に作用し、副腎皮質刺激ホルモン(ふくじんひしつしげきほるもん)の分泌を促進させる。

・副腎皮質刺激ホルモンは副腎皮質(ふくじんひしつ)に作用し、糖質コルチコイド(とうしつこるちこいど)の分泌を促進させる。

・糖質コルチコイドは筋肉などに作用し、タンパク質をグルコースに変える反応を促進させ、血糖値を上昇させる。

*極度の低血糖状態では、脳の機能が低下し、意識喪失などの症状が現れ、生命にかかわる(脳はグルコースを唯一のエネルギー源としている。低血糖状態が続くと、頭痛、精神錯乱、痙攣が起こり、最終的には昏睡に至る)。

雑談:糖質コルチコイドは骨格筋に作用し、タンパク質の分解を起こさせる。それによって生じたアミノ酸は肝臓に運ばれ、そこでグルコースに変換される。グルコースは血中に放出され、血糖値が上昇する。

雑談:コルチコイドは副腎皮質でつくられるステロイドホルモンの総称である。副腎皮質ホルモン、コルチコステロイドなどとも呼ばれる。

● 脳下垂体前葉から分泌される成長ホルモンにも血糖値を上昇させるはたらきがある。

*成長ホルモン:成長を促進させる。また、血糖値を上昇させる。

*下の表には書いていないが、チロキシンにも血糖値を上昇させる働きがある。

● ホルモンが正常に働くには、正常な内分泌腺の他、正常な受容体も必要である(メールの送信者が適切にメールを送るだけでなく、メールの受信者も、適切に受信する必要がある。キャッチボールは、投げる方と取る方の両方が適切に機能しないと上手くいかない)。受容体に変異がある状況設定は難関大で頻出。

発展:低血糖を治す仕組みは手厚い

低血糖を治す仕組みの方が、たくさんのホルモンが関わっている。これは、それだけ手厚い仕組みであるということである(複数の仕組みがあれば、どれかの仕組みが壊れても、他の仕組みで補うことができる可能性がある。携帯のアラームと目覚まし時計とモーニングコールをすべて利用する状況に似ている)。おそらく、進化の過程で、生物は、常に低血糖状態(飢餓状態)にさらされてきたのであろう。餌が常に豊富にある環境は、自然界では珍しい。むしろ、飢餓状態であっても、獲物を探し、捕らえなければならない事態の方が多かったであろう。また、低血糖は、昏睡を引き起こし、致命的になり得る。

(3)インスリン濃度の変化

下図は、正常なヒトの血糖とインスリン濃度の変化と、血糖値を下げる機能に異常がある患者の血糖とインスリン濃度の変化のイメージ。

・図左(正常):正常な人の食後の血糖濃度とインスリン濃度。食後、血糖値は上昇する。しかし、インスリンが分泌され、徐々に血糖値が下がっていく。

・図A:すい臓ランゲルハンス島B細胞のインスリン分泌量低下が高血糖の原因になっている患者の図。食事をしてもインスリンが分泌されていない。

・図B:細胞のインスリン感受性が低くなっている可能性がある患者の図。もし、インスリンが血中に大量に分泌されているのにも関わらず、高血糖が治らない場合は、細胞のインスリン感受性が低くなっている可能性がある(インスリン受容体の異常や、インスリン受容後の細胞内情報伝達機構[インスリンが受容したことを細胞内に伝える仕組み]の異常などが原因として考えられる。知らなくてよいが、この場合、血中のインスリン濃度が上昇していることが多い。標準的なインスリン濃度では血糖値が低下せず、その代償機構としてインスリンの分泌が亢進することによる)。

*なお、グルカゴンの濃度は、ふつう、食事とともに減少する(グルカゴンは血糖値を上昇させるホルモンなので、食後、グルカゴンがたくさん分泌されていると、血糖値が上がりすぎてしまう)。

*インスリンはタンパク質なので、高血糖の患者にインスリンを「経口投与」しても意味はない。消化管で分解されてしまい、効果が消失してしまう(たまに問われる)。したがってインスリンは注射によって血液中に直接投与する。

講義動画【高血糖時の血糖値の調節】

講義動画【低血糖時の血糖値の調節】

*内分泌腺の位置もチェックしておこう。

要点:チロキシン、糖質コルチコイド、アドレナリンは発熱量を増大させ、血管の収縮は放熱量を減少させる。

● 寒い時(寒い時の方がテストに出やすい):

(1)発熱量増大:チロキシン、糖質コルチコイド、アドレナリンが肝臓などの代謝を促進する。また、震え(骨格筋の周期的な収縮)によって発熱量が増大する。

*寒い時に震えた経験はあると思う。

(2)放熱量減少:以下の①~③によって放熱量が減少する。

①皮膚の毛細血管の収縮②汗腺を刺激する交感神経が働かず、発汗されない③立毛筋の収縮

*発熱量増大と放熱量減少の違いをチェックする。この2つをひっかける問題もある。

問題:次の文章の正誤を判断せよ。

「寒い時は、立毛筋が収縮することで、発熱量が増大し、チロキシンなどのホルモンが働くことで放熱量が減少する。」

答え:誤り(立毛筋の収縮により放熱量が減少し、チロキシンなどの働きにより発熱量が増大する。)

講義動画【体温調節(寒い時)】

● 暑い時:交感神経が汗腺からの発汗を促進し、放熱量を増大させる。

要点:鉱質コルチコイドは、ナトリウムの再吸収を促進させる。バソプレシンは、集合管における水の再吸収を促進させる。

● 体液の塩類濃度調節には、鉱質コルチコイドやバソプレシンが関わる。

① 鉱質コルチコイド

副腎皮質から分泌される鉱質コルチコイド(こうしつこるちこいど)は、腎臓に作用し、ナトリウムの再吸収を促進させる。

雑談:鉱質コルチコイドは腎臓の集合管でのNa+の再吸収を促進させる。Na+の再吸収に伴い、(浸透圧の上昇によって)水も再吸収される。また、K+の排出が促進される。下図はイメージ。鉱質コルチコイドは、受容体と結合することで、DNAに作用し、ナトリウムチャネル、ナトリウムポンプなどのタンパク質の発現を促進させる。ナトリウムチャネルの影響で、集合管管腔にある(原尿中の)Na+の細胞内への移動量が増す。また、ナトリウムポンプの影響で、細胞内からNa+が血管側にくみ出される。ナトリウムポンプによって血管側から細胞内に移動したK+は、受動的に管腔側へ排出される。

雑談:鉱質コルチコイドの分泌が停止すると、大量のNa+と水が尿中に失われる。結果、脱水症状に陥る。また、循環血液量が減少し、血圧が低下する(数日内に死に至る)。

② バソプレシン

間脳視床下部で合成され、脳下垂体後葉から分泌されるバソプレシンは、腎臓の集合管での水の再吸収を促進する。

*バソプレシンは、間脳視床下部でつくられ、神経分泌細胞内を移動し、脳下垂体後葉から分泌される。

雑談:バソプレシンは9個のアミノ酸からなるペプチドである。

雑談:バソプレシンは抗利尿(こうりにょう)ホルモンとも呼ばれる。水の再吸収量が増え、尿量が減るからである。バソプレシンは、水チャネルであるアクアポリンを集合管腔側の細胞膜上に増やす(小胞膜上に存在していたアクアポリンを集合管腔側の細胞膜上へ移動させることなどによる)ことによって、膜の水透過性を上昇させる。下図はイメージ。

雑談:バソプレシンは、腎臓における水の再吸収を促進させる(結果、尿量は減る)ため抗利尿ホルモンと呼ばれる。また、バソプレシンは、血圧上昇ホルモンとも呼ばれ、毛細血管や細動脈を収縮させ、血圧を上昇させる働きももつ。この働きのため、バソプレシン(血管vaso+収縮press)の名が付いている。

発展:カルシウム濃度調節

副甲状腺(ふくこうじょうせん。甲状腺にくっついている小さな内分泌腺)の分泌するパラトルモンは、骨からCa2+を流出させ(また、腎臓におけるCa2+の再吸収を促進させ)、血中のCa2+濃度を上昇させる(Ca2+は、血液凝固など、様々な反応に関与する。骨は、体を支えるだけでなく、Ca2+の貯蔵庫でもある)。

雑談:甲状腺の手術などで、誤って副甲状腺をとってしまったような場合には、パラトルモンの不足のために、血中のCa2+濃度が減少し(低カルシウム血症)、筋肉の痙攣状態(テタニー)を引き起こす。

発展:カルシトニン

甲状腺から分泌されるカルシトニンというホルモンは、パラトルモンとは反対に、血中Ca2+濃度を下げる。

雑談:カルシトニンは骨の破骨細胞に直接作用し、骨からのCa2+の遊離を抑制する→その結果、血中Ca2+濃度は低下する(破骨細胞は骨組織の吸収機能をもつ大形の細胞である[破骨細胞は骨の再構築に関与する。また、パラトルモンとカルシトニンに反応し、血中Ca2+濃度の恒常性の維持に役立っている]。破骨細胞は骨からCa2+を遊離させることで、血液にCa2+を供給している)。

発展:レプチン

肥満を防ぐ働きを持つレプチンというホルモンが発見されている。レプチンは肥満のシグナルとして働いており、レプチンの分泌量は体脂肪量を反映している。レプチンは、主に脂肪細胞から(その肥大化に伴って)分泌され、視床下部に作用して、摂食を抑制する(食欲を抑制する)。また、レプチンはエネルギー消費を増加させ、肥満を抑制する。

雑談:脂肪細胞がレプチンを産生できない変異や、視床下部にあるレプチン受容体が機能しない変異が起こると、著しい過食と病的な肥満が引き起こされることが(マウスとヒトで)示されている。一部の生理学者は、肥満はレプチン抵抗性を引き起こすと考えている。正常であれば、レプチンによって活性化するはずのレプチン受容体が、肥満者では活性化されず、そのため血中レプチン濃度が非常に高いにも関わらず、肥満者は食べ続けてしまうとされる。ただし、摂食の調節システムに関しては、わかっていないことも多い。

Q&A

Q.鉱質コルチコイドも副腎皮質刺激ホルモンで分泌が促されるの?…実は違う。別な命令経路(レニン-アンジオテンシン系)があるのだが、知らなくてよい。

雑談:腎血流量の減少などの刺激を受け、糸球体の輸入細動脈壁からレニンが分泌される。レニンは血しょう中のアンジオテンシノーゲンを切断してアンジオテンシンⅠを遊離させる。アンジオテンシンⅠは酵素(この酵素は主に肺循環中にある)によって切断されて、アンジオテンシンⅡになる。アンジオテンシンⅡは鉱質コルチコイドの分泌を促進させる。

Q.副腎って何?…腎臓に接して1対ある内分器官。内部の副腎髄質とそれをとりまく副腎皮質に分けられる。皮質と髄質では発生学的な起源が異なる。機能も異なっている(副腎髄質は、特殊化した交感神経であると見なせる)。

雑談 ホルモンの覚え方

(覚え方)甲状腺の甲の字をなぞるだけでチロキシンと書ける

(語呂)ずいずいアドレナリン(髄質、アドレナリン)

(語呂)焼き鳥の皮コリコリ(皮質からコルチコイド)

(語呂)インスリンリン、祝「福」のBellの音(インスリン、副交感神経によりB細胞が分泌)

(語呂)怪獣グルカゴーン!ボカーン!(怪獣の名前みたいなグルカゴン、グリコーゲンを分解、A細胞が分泌)

(語呂)骨からカルシウムがパラパラとれるよパラトルモン(パラトルモン、骨から血中へのカルシウム流出促進)

(語呂)後ろに婆さんが・・・(バソプレシン、脳下垂体後葉から分泌)

(語呂)あなどれん、とうとう上で決闘だ(アドレナリン=血糖量上昇)

(覚え方)副腎髄質は神経を作る細胞由来。したがって交感神経と結びつきが深い。

講義動画【鉱質コルチコイド・糖質コルチコイド】

講義動画【脳下垂体から分泌されるホルモン】

講義動画【チロキシンとパラトルモン】

発展:すい臓の内分泌腺(ランゲルハンス島)と外分泌腺

すい臓は、ランゲルハンス島(らんげるはんすとう)という内分泌腺を持つ。また、すい液(消化酵素であるトリプシンなどを含む)を分泌する外分泌線も持つ。

すい臓の断面を見てみると、以下の図のように、その両方が見られる。

*ちなみに、活発に働いている外分泌線の1つ1つの細胞は、活発に働いていない時に比べて大きくなる。

雑談:上図左は、外分泌線の断面を見ている(外分泌線の切り方によって上の図のように[パイナップルみたいに]見える)。下図は外分泌腺をもう少し詳しく描いたもの(外分泌腺には導管がある)。

雑談:ランゲルハンス島には、A細胞(グルカゴンを分泌する)、B細胞(インスリンを分泌する)の他に、D細胞が存在する。D細胞は、A細胞を染める色素にも、B細胞を染める色素にも染まらない細胞で、ソマトスタチンというホルモンを分泌する。ソマトスタチンは、インスリンやグルカゴンの分泌を抑制している。

発展:女性の性周期

(ほぼ問われない。)

下図はイメージ。

① 生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン(せいしょくせんしげきほるもんほうしゅつほるもん。ゴナドトロピン放出ホルモン[GnRH]とも呼ばれる)が間脳視床下部が分泌される。生殖腺刺激ホルモン放出ホルモンは、脳下垂体前葉からの卵胞刺激ホルモン(らんぽうしげきほるもん。FSH)と黄体形成ホルモン(おうたいけいせいほるもん。LH)の分泌を促進させる。

② 卵胞刺激ホルモン(FSH)は卵胞の成長を刺激し、黄体形成ホルモン(LH)はそれを補助する。

*卵胞(らんぽう)は、卵とその周囲を取り囲む細胞集団からなる(卵胞は、卵を保護・栄養するための構造である)。

③ 卵胞はエストロゲン(卵胞ホルモン)を分泌する。卵胞の成長に伴って、エストロゲンの産生が増えていく。

*エストロゲンは、子宮内膜を次第に肥大化させる。

*(低濃度のエストロゲンは、脳下垂体前葉からの卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモンの分泌を抑制するが、)高濃度のエストロゲンは間脳視床下部からの生殖腺刺激ホルモン放出ホルモンの分泌と、脳下垂体前葉からの黄体形成ホルモン(LH)の分泌を促進する(正のフィードバック)。

④ 血中エストロゲン濃度の高値が一定期間持続すると、LHサージが起こる(下図矢印。サージは「大波」の意味。急上昇を表す)。LHサージは成熟卵胞に作用し、排卵(はいらん)を起こさせ、また、黄体(おうたい)を形成せしめる。

⑤ 排卵後の卵胞は黄体に変化し、エストロゲンとともにプロゲステロン(黄体ホルモン)を分泌するようになる(黄体形成ホルモンは黄体からのエストロゲンとプロゲステロンの分泌を促進する)。

⑥ 排卵後、黄体から分泌される大量のエストロゲンとプロゲステロンは、子宮内膜の発達と維持に働く(子宮内膜が肥厚)。

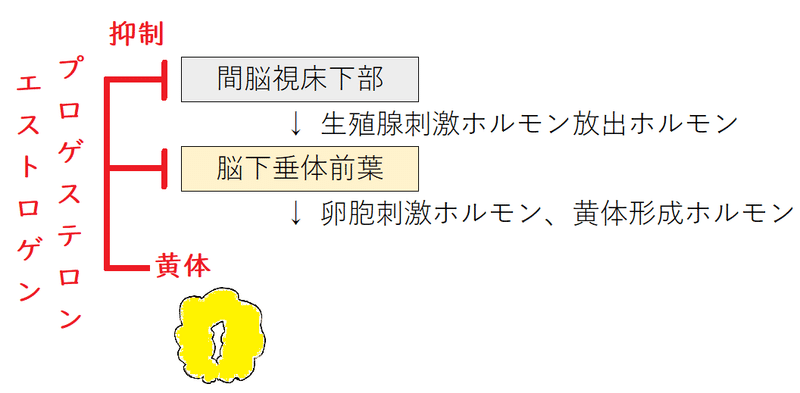

⑦ エストロゲンとプロゲステロンの濃度が上昇すると、これらのホルモンの組み合わせによって、間脳視床下部と脳下垂体前葉に負のフィードバックが働き、卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)の分泌が低く抑えられる(中程度の濃度のエストロゲンは卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモンの分泌を抑制する。高濃度のプロゲステロンは生殖腺刺激ホルモン放出ホルモンと黄体形成ホルモンの分泌を抑制する)。これは、妊娠がすでに進行中である場合に、次の卵の成熟を防止することにつながる。

⑧ 妊娠が成立しない場合、黄体は退縮をはじめ(白体[はくたい]と呼ばれるようになる)、エストロゲンとプロゲステロンの分泌は急激に低下する。また、子宮内膜の広い部分が崩壊する。内膜の小血管は収縮して血液を放出し、血液は内膜組織や粘液とともに流れ出す。これが月経である(月経の機序についてはいくつかの説があり、確定していない)。

*妊娠が成立した場合は、黄体は退縮せずに維持され(妊娠黄体という)、胎盤の内分泌機能が発達するまでの間、ホルモンを分泌し、妊娠を維持する。

*成熟女性の卵巣は、妊娠が成立しない限り、卵胞の成長(卵胞期)→排卵→黄体形成(黄体期)を繰り返す。これを卵巣周期と言う。

*ヒトを含め、哺乳類の雌では、繁殖期になると排卵が一定の周期で繰り返される。この周期を性周期(せいしゅうき。生殖周期[せいしょくしゅうき]ともいう)という。