消費者が文化をつくる

創作者は勝手に育つ

作り手のための学校は多いけど、消費者を育成するための学校は少ない。

「創作者は教育を受けて育つ、消費者は自然と生まれる」と思われているからかもしれない。でも本当は「創作者は勝手に育つ、消費者は教育を受けて育つ」なんじゃないかとぼくは思っている。作る人はいつでも作る。言い訳しない。今ある技術でものを作る。たとえスマートフォンのカメラしかなくても、写真を撮り続けたり、映画を作ったりできる。雪舟も、絵を描くのに「筆がないと描けない」とは言わない(たぶん)。

消費者も勝手に育つ

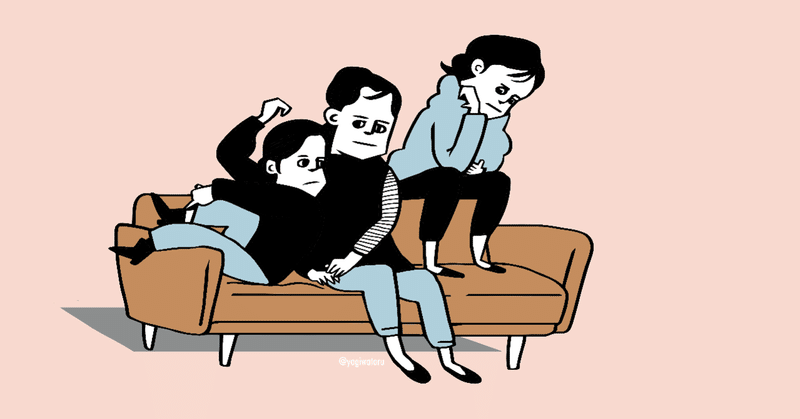

一方で消費者も自由気ままに消費していく。なんか楽しそうだから行く。きれいだから買う。消費者は身勝手に、観たい映画を観て、読みたい漫画を読む。どの遊園地に行くのも勝手な行動だ。でも、なんでたくさんあるマンガの中で「それ」を読むのか?たくさんある音楽の中で「それ」を聴くのか?宣伝や口コミの影響もあるとは思うけど、宣伝がいつもうまく行くわけじゃない。なぜ「それ」が消費者の心を掴むのか。

消費者が変わると文化も変わる

ごく単純に考えて、団塊の世代は圧倒的な消費者である。だから最近映画でも高齢者が主役の映画が増えた。死を間近に控えた人、配偶者の死を看取る人が主役になっていく。

先日衝撃を受けたのが、映画『マチネの終わりに』の主役の2人が、2人とも50歳だということだった。ふたりとも若く見えるので50歳とは思えなかった驚きと、50歳の人が主役でも、観る人がちゃんと存在しているという驚き。

消費で終わること

ぼくが大事だと思うのは、「良い作品をつくるためにはどうしたらいいか?」を考えたり教えたりつくったりするのと同時に、「作品を観て、あれやこれや考えるだけで終わっても良い」と言っていく必要があるということだ。そこであれやこれや考えたことがいつかどこかの行動につながっていく。でも、すぐには行動に直結しない。

ケン・ローチ監督の『家族を想うとき』は、宅急便の運転手が主人公の映画だ。会社から雇用されているわけではなく、自営業者として仕事を請け負うから、休めば休んだだけギャラも減っていく。そういう映画を観ると、「こんな労働環境を生み出している社会はどうなってるんだ!」と憤るけど、憤ったあとにいきなり何か直接行動できるわけではない。でもこの映画を観ることで、なにかのきっかけと出会うときの行動はしやすくなる。

創作のための消費

「良いものをつくるためにはどうしたらいいですか?」という質問をネットでも本でもよく見かける。その答えは大抵「良いものをたくさん見ることです」になる。でもそれは「つくる」ためである。作ることが最終目標になっている。でも創作のゴールは、誰かがそれを受け止めることだ。受け止めようと思う人が1人もいないとき、ほとんどの創作者は孤独に陥って、創作をやめてしまう。続けられるのはゴッホとかヘンリー・ダーガーのような、ごく限られた人しかいない。ゴッホは弟の援助を受けていたから創作が続けられ、ヘンリー・ダーガーの作品は彼が死ぬまで世に出てこなかった。

「つくる」ことが最大の価値になっていて「つくる」ことは良く奨励されるのに、誰かがそれを見たり読んだりする(消費する)ことの価値の説明が不足しすぎているのかもしれない、と最近になって思うようになった。

というのも、ぼくは学生時代は小説を読んでいたのに、働くようになってから小説をほとんど読まなくなってしまったからだ。小説は放っておいたら誰も読まない。確かに「楽しい」かもしれないが、楽しいものならいくらでもある。

ぼくの場合、小説を読むくらいなら、明日から自分の仕事につかえる何かを身につける「役立つ」本を読むほうが良い、とずっと判断して10年くらいは楽勝で経ってしまった。

たとえば小説を読む良さとは

それが最近になって、また小説を読みだした。自分の想像力の偏りを感じるからだ。言葉をいくら繰り出して考えてみても、抽象的なほうに向かう。具体的なものごとをもっと知りたい。歴史の本を読んでも、その記述は政府の動き、政策の説明ばかりである。日本は中国に進出し、ロシアは南下政策をとったとか。そういうことではなく、小説として具体的な記述が読みたいと思ったのだ。

城山三郎の『官僚たちの夏』を読むと、官僚たちが昔、どのように政治家と相対していたかわかるし、畑野智美『消えない月』を読めば、ストーカーがどのような具体的な被害をもたらすか、どのような具体的な恐怖を感じるのかがわかる。映画も具体的なことを伝えてくれるけど、映画は映しているだけで、説明はしてくれないので、無知なまま観ても重要なことを見落としやすい。たとえば日本人なら背景にうすピンク色の桜がぼんやり見えていれば「春だな」とわかるけど、桜を知らない人が観ると「背景はうすぼんやりしたピンク色だな」と認知するだけで桜だの春だのとは認識できない。そういうとき小説だとわかりやすいことがあるのだ。これは映画の良さと小説の良さが別々にある。

消費することの価値

消費することの価値を説明していないと、人はそれを無駄なものだと感じるようになる。だからお金に困ると一番に節約する。でも食費を削ってでも、良い小説を読みたい気持ちや、良い映画を見たい気持ちはどこかにある。その説明をないがしろにしていると、景気が悪くなった瞬間に、「役に立たなそうな文化」は消費者が離れてやせほそる。

生産のほうが上にあるわけではない。生産と消費はつねにつながっている。

小説を「書く」ために「読む」だと、小説を書かない生活に入ったら、全く読まなくなってしまう。映画を「つくる」ために「観る」、アート作品を「つくる」ために別の作品を「観る」。それが極限まで進展していくと、創作者と消費者が同じ人になる。自分でつくって自分で観る。もしくは、私がつくってあなたが消費し、あなたがつくったものを私が消費する。ヘンリー・ダーガー的世界。

本当は小説を読む行為には、「小説を書く」以上の目的があるはずである。でもそれを説明してくれる人はとても少ない。皆、自分は「書きたい」とだけ言う。なぜあなたの小説を読む意義があるのか?わかっている人だけが読み続け、それを説明してくれる人はいない。そうすると「楽しい」ものしか残らないんじゃないかな、と思っている。

文化のタネは創作者の中にあるが、文化が花開くためには、消費者が水をやる必要がある。

コメント、スキ、サポートなんでも嬉しいです。 反応があると励みになります。