足が流れるについて。 スプリント再考。

FCpSols magazine の定期購読者が徐々に増えつつあり嬉しい限りです。

今後も自分が思ったこと、考えていることを学び、探究し赤裸々に書いていこうと思います。

オンライントレーニングも受け付けていますので、私たちと一緒にパフォーマンスアップを追求していきたい選手の方どうぞよろしくお願いいたします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

今回は走る際に足が流れるのはどうなのかについて追及していきたいと思います。

私は神奈川県で社会人ラグビーチームのトレーナーをしています。よく現場にて足が速くなりたいんだけどどうすれば良い?や”足が後ろに流れている”から足が遅いんじゃないのか?という問いを受けることが多々あります。

選手が自分のランニングフォームやプレーを日頃から思考している姿が垣間見えてとてもうれしく思うのですが、広く知られている”足が流れる動作”は果たして良いのか悪いのか。

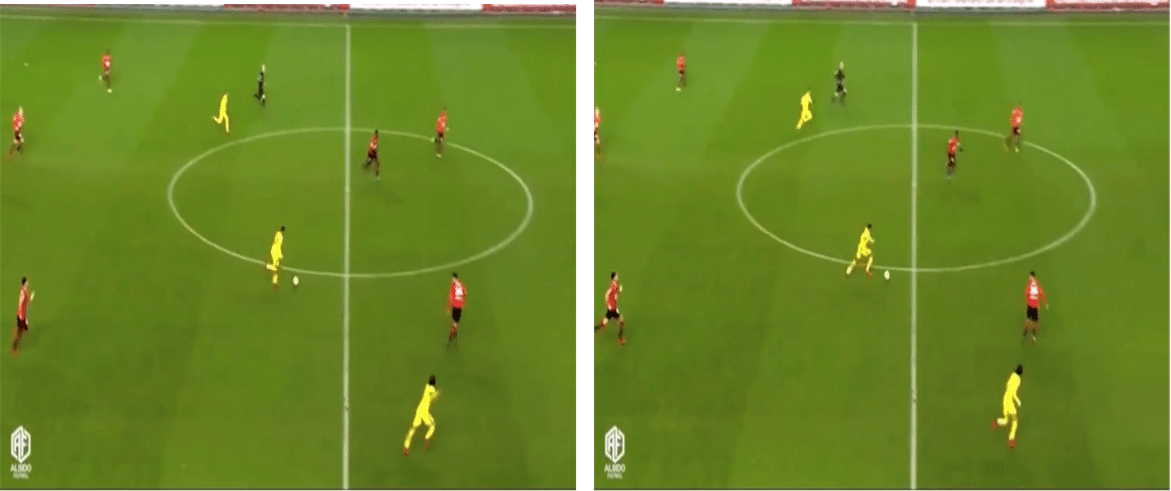

▼トップスプリンター動画

この動画をみてエムバぺは蹴り出した足が後ろにあり、流れてしまっているんじゃないのという意見があるかと思います。

今回は実際の海外サッカー選手の走りを見ながら一緒に考えていきたいと思います。

▼足が流れるとは?

足が流れるとは、蹴り出した足が後ろに残りすぎること。そして反対側の接地時に遊脚足(浮いている足)が後ろに残る現象といわれています。

一般的には足が大きく後ろに流れると地面を効率よく蹴れない、足が前に出ないから身体が前に進めないなどが言われるかと思います。

▼人はどうやって前に進んでいるのか?

いつも当たり前に行う歩き、走りはどの動力を得て進んでいるのでしょうか。

⓵落ちる力

⓶弾む力

この2つが主に作用すると考えます。

落ちる力は位置エネルギーが働き、物体が落下する。そして重心移動がなされ、落ちたものに対してバランスを取るように足が前にでる。

弾む力は地面を押す力。つまり地面反力をもらい弾むこと。

物体が前に行くには落ちて弾むことで進みます。

これを繰り返すことが歩く・走るの最も基礎的な土台であると思います。

落ちて弾むのタイミングが合うと効率的に前に進めるようになります。

タイミングを効率化および最大化するために腕を使ったり、身体のバネを使ったりするわけです。

この落ちて弾むというのは以前記事でも書いた落ちて弾むバネと同様の意味です。そして丸まって伸びるとも言い換えることができます。

トップスプリンターがしなやかに走っているように見えるのはこれらの土台を忠実に再現して効率化しているからと考えます。

”トップスプリンターは丸まって伸びる”

▼ではどう効率的に前に進めばよいのか?

進行方向の角度調整は脛の角度(シンアングル)で合わせる。このシンアングルと体幹の傾斜角度を揃えることで進行方向への無駄ない動きが可能になります。

実際のトップスプリンターも接地~蹴り出しのシンアングルと体幹傾斜角はほとんど一致しているように見えます。

シンアングルで進行角度を調整する。それに体幹の前傾角度が合っていないと地面からの反力はもらいづらくなってきます。

弾む力、つまり地面反力の最大化は散々言われていますがアキレス腱〜足底腱膜のバネ機構を使います。

加えて背中、腹筋のバネを用いるとさらに効率的に弾む力を足から頭の先までさらに力を伝えることができます。

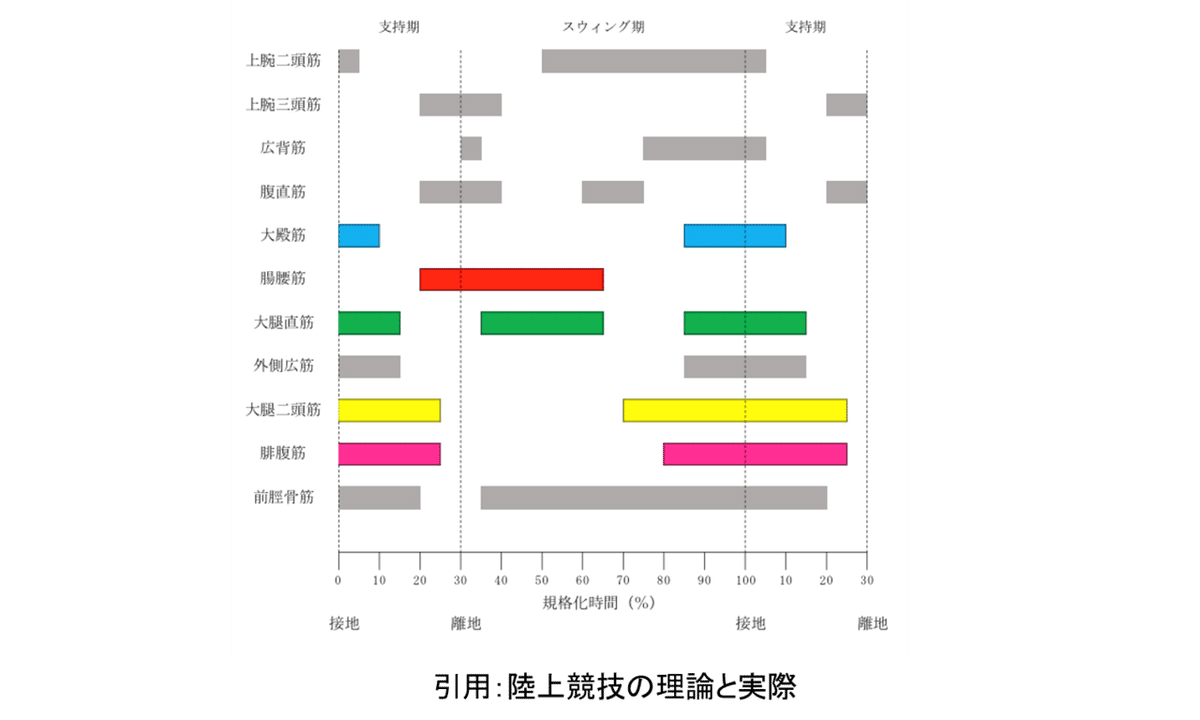

後方へのスイングから足を前にもっていく際には腸腰筋や腹筋群が重要と言われています。

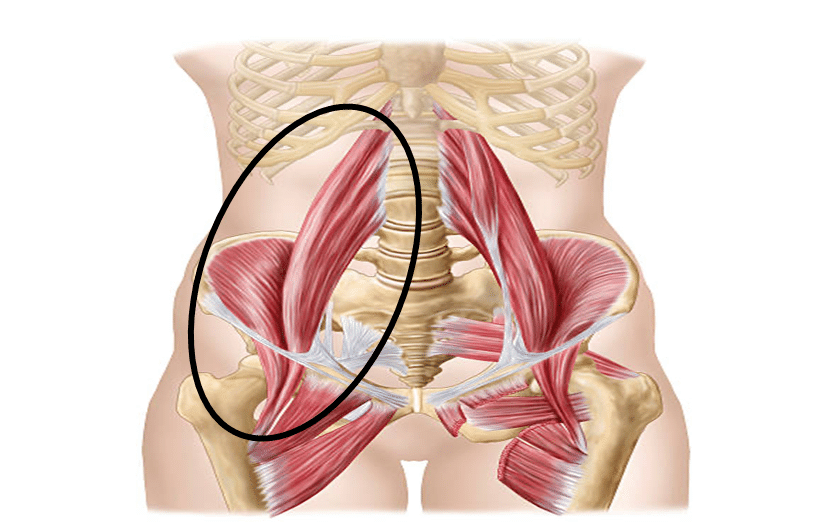

腸腰筋(腸骨筋、大腰筋)の機能解剖:

腸骨筋

起始:腸骨上縁と腸骨

停止:小転子、大腰筋の前内側

大腰筋

起始:TH12~L4椎体と肋骨突起、前腰椎の肋骨突起

特徴:大腰筋は白筋繊維の割合が41.3%と最も高く、腸骨筋は中間繊維の割合が38.3%と最も高い。両筋とも赤筋繊維の割合は最も低かった。しかし3筋繊維型の太さの平均値は両筋とも赤筋、中間筋繊維、白筋の順に大きく赤筋は白筋の3倍であった。白筋の密度は低かった。これは本筋群が常に緊張状態にあるという傾向を示す。

ヒトの大腰筋は骨盤内の腰椎と骨盤外の大腿骨を恥骨隆起を介して滑車状に連結しており、歩行に関しては大腿骨を前上方に挙上する強力な屈筋である。静止時には拮抗している殿筋群ともに股関節を固定させ、脊柱を安定化して直立二足姿勢の維持に関与して体重負荷と緊張性収縮がかかっている。

また、大腰筋の起始部の12番目の胸椎、5つの腰椎は脊柱の中でも比較的可動性が大きい椎間関節をを形成している。この点では大腰筋は腰椎における平面関節の機能も持ち合わせている。

つまり赤筋繊維を多く含み、大きな範囲を動かせる安定に関与する筋と言えます。

腹直筋の機能解剖

起始:恥骨結節、恥骨結合

停止:5~7肋軟骨、胸骨の剣状突起

写真

起始停止より骨盤と胸郭をつなぐ筋であり、すなわち下半身と上半身の連結を担う筋である。

腹直筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋では内腹斜筋が最も筋層が厚い。しかし、他の筋(前鋸筋、僧帽筋、大菱形筋、下咽頭収縮筋)と比べると比較的薄い傾向にある。

1㎜²中の筋繊維数は外腹斜筋が最も多く、他の筋と比較すると比較的筋繊維が多かった。

筋繊維の太さは内腹斜筋が最も太く、他の筋と比較すると比較的筋繊維が太かった。

筋繊維の密度は他の筋群と比較して筋繊維が非常に密な筋であった。

まとめると腹筋群は他筋と比べて筋層が薄く、筋繊維数が多く、筋繊維が太い、そして筋繊維の密な筋肉と言えます。

薄いけど結構しっかりとした筋な為、大きい範囲で力発揮するというよりは、狭い範囲で大きな力を出してくれる筋だと言えます。

胸郭と股関節との連動がなされる腹筋群は下半身・上半身を繋ぎ、スプリントで重要な丸まって伸びる動きにとっては重要であることがわかります。

また筋活動の図をみても腹筋群が働いた後に広背筋に活動がスイッチしていることがわかります。

反って伸ばされる(腹筋↑)から丸まって縮む(広背筋↑)への伸張反射を使った滑らかなスイッチが重要であるといえます。

常に骨盤が立った良い姿勢で走ったほうが良さそうですが、力を伝えるには一度緩むことが大事だいうことがわかります。

▼地面から力をもらえる時期

効率的に前に進むには落ちて弾む、丸まって伸びることが大事である。そして進行方向に体を合わせて地面からの反力をもらうことも大事であると述べてきました。

ではどのくらいまでが地面反力をもらえるのでしょうか。

そしてどのポジションが一番地面に力を入れやすいのか。

スプリント走の加速局面における一流選手と対象群のキネティクスに関する研究にてー

接地期における股関節の可動域は解剖学的に制限され、遊脚の股関節が最大伸展することができる範囲は限られるため、接地脚が地面に対して加え続けることが可能な重心の水平距離には限界が生じる。

実際、本研究の接地期の重心水平移動距離の最大値は加速局面(22~24ステップ)では一流選手群では0.85m±0.04mであった。

疾走速度が増加すると、力を加え続けることができる重心の水平移動に要する時間は短縮するため、結果的に接地時間は短縮する。

つまり、選手が加速を続けるには短縮する接地時間内に必要な力積の鉛直成分を獲得することが不可欠である。

引用:スプリント走の加速局面における一流短距離選手にキネティクスに関する研究

地面を押せる時期は意外にも短い。

そのため適切な位置での瞬間的な短い接地が求められる。

こういった情報から足が流れるということは地面から力が一番もらえる場所からさらに遠い場所でも長い時間地面を押そうとしているということになります。(効率よく地面反力がもらえないにも関わらず。)

足が流れるとはそういったロスを生み出しているという面では好ましくはないですね

走りは丸まって伸びるの繰り返し

トップスプリンターは速い動作の中でも"しなりながら"進んでいることがわかります。

走りのなかで丸まって伸びるの繰り返しが見てわかります。

このしなりが生み出せると足が後ろに流れていたとしても、接地の際には遊脚の足が遅れずに地面を捉えることが可能になってきます。

▼じゃあ何が大事なの?

トップスプリンターの足が流れているように見えるのは地面反力をめちゃくちゃもらえていてその余韻で足が後ろに引けているように見える。そして、腹筋の伸張反射を効率よく使うことで次の接地時には丸まってつけている。そのため次の接地時には真下で地面反力をもらうことが出来ている。

足が後ろに流れるのは良くないというよりは次の接地で効率よく地面を押せないのが良くないという表現が正しいかと思います。

足が流れる現象の問題点はその後の接地、つまり地面反力をもらえる時期に遊脚足が遅れていること。

エムバペの足が流れているように見えるのは地面反力を最大限にもらえている為である。

丸まる力によって次の足が遅れずに接地のタイミングを合わせることができる。

丸まる、伸びるのサイクルが上手に使えれば足が流れず、接地した際に正しく地面反力をもらえるようになってくると思います。

今回話してきた内容において重要なのは背中や腹筋をいかに上手に使えるかがポイントになってきます。

腹筋を使えると先程述べた”丸まって伸びる”のしなりある動きができてきます。

▼推奨トレーニング

プランクエロンゲーション

バックキック

テイクバックは存在しない。行為志向で動く人間はボールを蹴る際は蹴るしか意識できない。蹴るための構造としてテイクバックが存在してる。踵を上げるとこうなる。 https://t.co/PwB4fCFn9X pic.twitter.com/6CPxyujDzw

— Sunny / サッカー×脳科学 (@sunny_strength) August 11, 2020

ベントジャンプ

なぜこうゆうのトレーニングを教えてしまうのか謎ですが、足速くなるのでやってみてください。そして、Instagram覗いてください。 pic.twitter.com/qATXiWzHXv

— Sunny / サッカー×脳科学 (@sunny_strength) May 10, 2020

ベントウォーク

ちなみに歩けるようになるんだぜ!笑 pic.twitter.com/dmGDSlFXxS

— Sunny / サッカー×脳科学 (@sunny_strength) May 11, 2020

チーターウォーク

【Cheetah walk】

— Sunny / サッカー×脳科学 (@sunny_strength) August 7, 2020

全身を背中で支え、下半身のトリプルエクステンションを上半身に伝える。姿勢制御と運動制御の両者をトレーニングする。

トレーニング理論はYouTubeより🔎https://t.co/lrUk8uXdSe pic.twitter.com/Y7KUAcoZdb

SNSで上げられているトレーニングの意図をもう一度読み取り、パフォーマンスアップに繋げていきましょう。

理学療法士/スポーツシューフィッター 安田智彦

この記事が参加している募集

よろしければサポートお願い致します。活動資金として使わせていただきます。 応援よろしくお願い致します!