腕振りから考えるスプリント

FCpSolsにてオンライントレーニングを受け付けております。

フィジカルコーチ、某Jリーグアカデミーコーチ、現役アスリート、そして自分で運営しておりますのでご興味のある方はぜひお試しください。

僕に関しては足が速くなりたい方向けに科学的根拠を持ってトレーニングを行っていきたいと思います。

予定していたオンライントレーニングの枠は既に埋まっていますが、慣れてきて質が上がりましたので1名募集します。ご興味がありましたらDMまでお願い致します。 pic.twitter.com/Eg7EgTFtSt

— Sunny / 元ラテン系美女 (@sunny_strength) August 9, 2020

――――――――――――――――――――――――――――――――

前回はスーパースターの足から効率的な接地について考えてきました。

今回はスプリント中の腕ふりについて考えていきたいと思います。

走る際に誰もが腕を振ると思います。そして腕を振ったほうが速く走れるということは誰でも知っている事実かと思います。

そんな当たり前に行われている行為を今回は整理していきたいと思います。

▼腕ふりの基礎的部分

多くのスポーツで走ることは最も基本であり、走能力が試合の勝敗を左右することは良くあることです。

走りを考えるとき、一人一人走り方みたいなものは決まっておらず個々の特徴が出るのは当たり前ですよね。

速い選手のフォームの特徴とはどんなものでしょうか。

その中でも腕の振り方にはどんな共通点や特徴があるのでしょうか?

まず腕振りがもたらす効果について考えていきたいと思います。

僕は腕振りには大きく分けて3つの効果があると思っています。

⓵推進力

⓶バランス

⓷動作の舵取り

⓵の推進力ですがこれは言わずもがなだと思います。

腕を振ることで得る力を利用して足を引きつけたり、地面に対して足の力を加えて地面反力を得るということをしています。

これにより地面から力を得て前方に進んでいるわけです。

⓶のバランスですが、体のバランス感覚を保つためにも腕振りは使われています。

ヒトは腕の重みを使ってバランスをとります。

ヒトは前庭器で平衡感覚を、脳幹・小脳・大脳・視床下部等で深部感覚、皮膚感覚を使って運動制御を行います。

平衡感覚や深部感覚などを察知して立ち直り反応等の姿勢反射や姿勢制御を用いて身体のバランスを取ろうとします。

バランスをとる際には足関節戦略(足首を動かす)・股関節戦略(股関節を動かす)のバランス戦略が有名ですが腕の重みも使って何とか重心を身体の内部(支持基底面内)に収めようともします。

前後・左右への外乱では腕の重みを利用してバランスをとったりします。

走りながら相手の位置を把握する。そしてボールのコントロール、味方の位置関係、次の動作の選択をする際には常に身体重心は身体の内方(支持基底面)に合ったほうが良いと考えます。

腕を左右小まめに振ることで重心を身体内部に落とし込んでいる場面は良く見られます。

メッシがドリブル中小刻みに腕を振るのもこの戦略をとっている所以だと思っています。

軽度外転位で小まめに腕を振りながらドリブルしているのがわかります。

⓷動作の舵とりは相手に対してフェイクで仕掛ける際や方向転換の際の動き出しで使われます。

進行方向に対して腕を先取りして振ることで上半身の質量を傾けることができます。

これはフランボッシュが提唱しているアジリティーでのアトラクターの上半身の先行した動きを可能にしてくれます。

この動作もメッシやロナウドが良く使っている印象を受けます。

あらかじめ方向が決まった方向転換走と比べて、意思決定の入る方向転換(アジリティ)は、方向転換の瞬間の体幹の傾きが少ない(傾けるための時間がないor傾けないほうがよい)っていうのは、知っておいたほうがトレーニングに活かせそう。

— 松本圭介 フィジカルコーチ (@DoKei56) April 20, 2020

pic.twitter.com/obPaYwjgjh

この動画のロナウドに注目していただきたいです。

かなりダイナミックに腕を振っているのがみてとれます。

バランスと動作の舵取りは腕の重みを使っているから同じでしょと思うかもしれませんが、バランスは重心を真ん中に留めて安定させるため。舵取りは重心を外して仕掛けるためのものという点で別々に分けさせてもらいました。

サッカーを行う上で腕振りはこのような3つの役割があると考えています。

⓵推進力に関する文献では、

腕振りはスプリントスピードに重要なピッチ・ストライド両者に影響を及ぼす。全力疾走において腕を振ることでストライド長とピッチのどちらにより大きく貢献しているかは人によってさまざまであり、腕を振りが下肢動作に果たす役割は個人差があると考えられると述べています。

走りのトレーニングを行っている陸上短距離選手(トレーニング群)と走りのトレーニングを行っていないレスリング選手(非トレーニング群)に対して行った研究では、腕振りがもたらす影響に関してトレーニング群はストライドに、非トレーニング群はピッチに大きな影響をもたらしたと報告しています。トレーニング初期では腕振りの効果はピッチを速める方向に関与、十分トレーニングされてくるとストライドの大きさを増す方向に大きく関与してくる。

子供や走ることに関する能力がさほど優れていない者においては腕振りの頻度を多くすることを強調する方法を優先すべきであり、十分走る能力が備わっている者に対しては腕の振りの強さを強調する方法が採られるべきである

腕振りにおける方向、いわゆる縦振りや横振りに関しては以前から指導書では「腕は前後に振ることが望ましい」、研究では、パフォーマンスレベルの高い男女陸上選手では男子では縦ぶりの割合が多く、女子選手では横ぶりの割合が高かった。

女性は男性よりも上半身が回転しやすく、下半身で生じた角運動量を調整する戦略とされています。上半身の慣性モーメントを大きくして下半身によって生み出される角運動量を補償することでバランスをとっていると考えられる。

これまで望ましいとされてきた縦振りの選手が必ずしもパフォーマンスが高いわけではなく、横に振っていても十分高いパフォーマンスを発揮できていることが明らかになった。

どの振りが良いとの結論は出ていないため今後さらなる縦断的調査が必要と述べています。

動きのタイミングに着目した指導書では「接地に合わせて腕を振り下ろす」、「引いた腕を素早く前に振り下ろす、切り返しを素早くできるように意識する」とあります。

腕の振りのタイミングは接地時に振り上げる、振り下ろすタイミングは一緒と言われている。

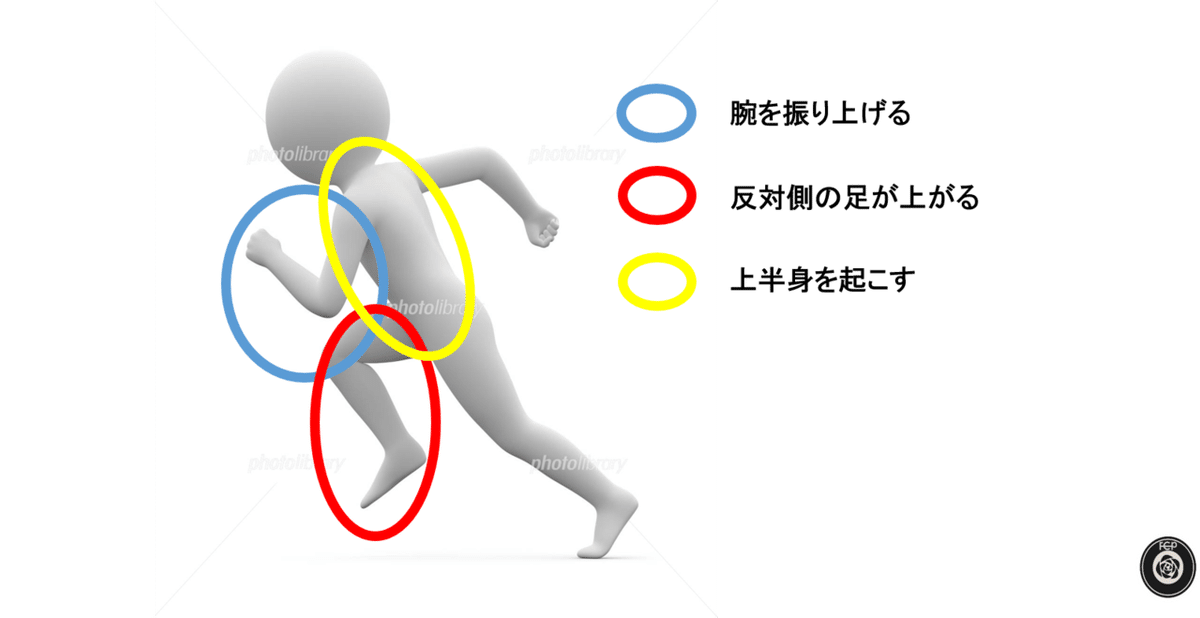

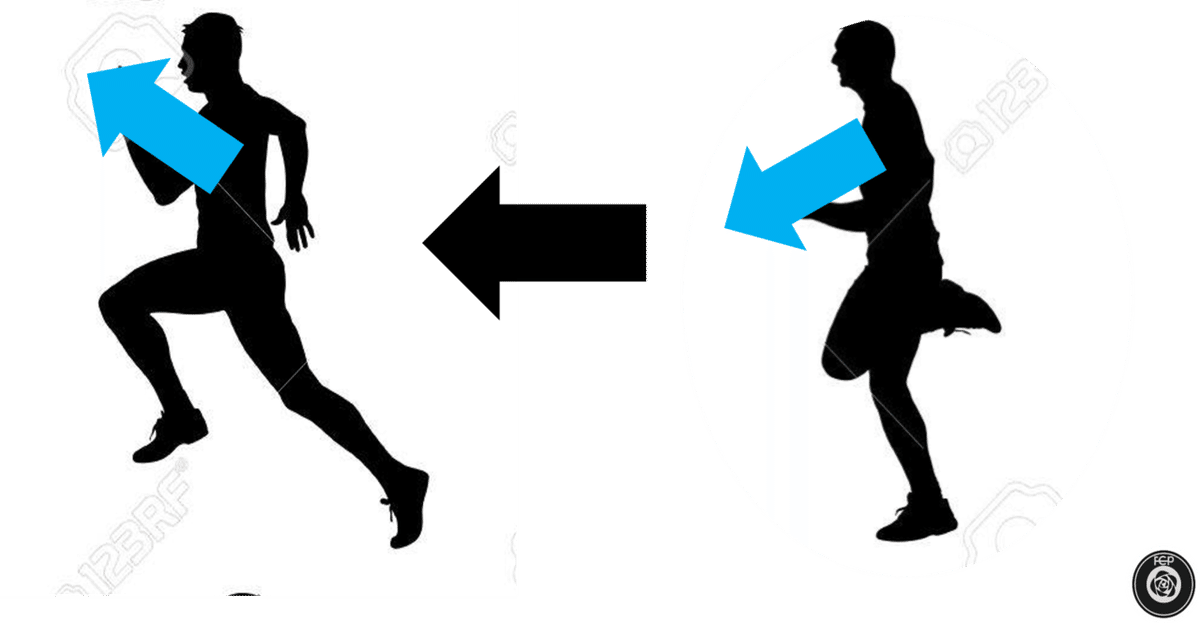

▼起こし回転

走る際には起こし回転が生じると言われている。

起こし回転は棒に倒れる力が生じるとバランスをとろうと起こすという反応です。

小学生の時にほうきの柄を掌に載せてバランスをとるという行為はしたことがあると思います。

掌の上のほうきが倒れようとすると掌の位置を変えてバランスを整えようとします。

走りでも同じことが起きています。

体幹が前傾する。そうすると身体は起きようと反応する。

ボルトの踵接地。確実に地面を捉えている。@fcpsols

— Sunny / 元ラテン系美女 (@sunny_strength) April 7, 2020

pic.twitter.com/8yL30nOu1x

身体が前に倒れる。

腕を振り下ろしてバランスをとる、かつ前傾姿勢の維持でより強く地面に力を加える。

その後、腕を振り上げ身体が起き上がる。

走りはその繰り返しです。

アサファパウエルのエクスプローシブスタートもそんなイメージです。

身体を丸め、前傾する。腕を振り下ろして姿勢の維持。より長く地面に力を加えている。

身体が少し上下動するのは起こし回転が生じているからだと考えられます。

このように考えると”体幹前傾を作って爆発的な力を出す”

つまり初速に必要な動きに関しては腕を振り下ろす意識があることで前傾姿勢の維持が可能となり、有利に働くのではないかと考えます。

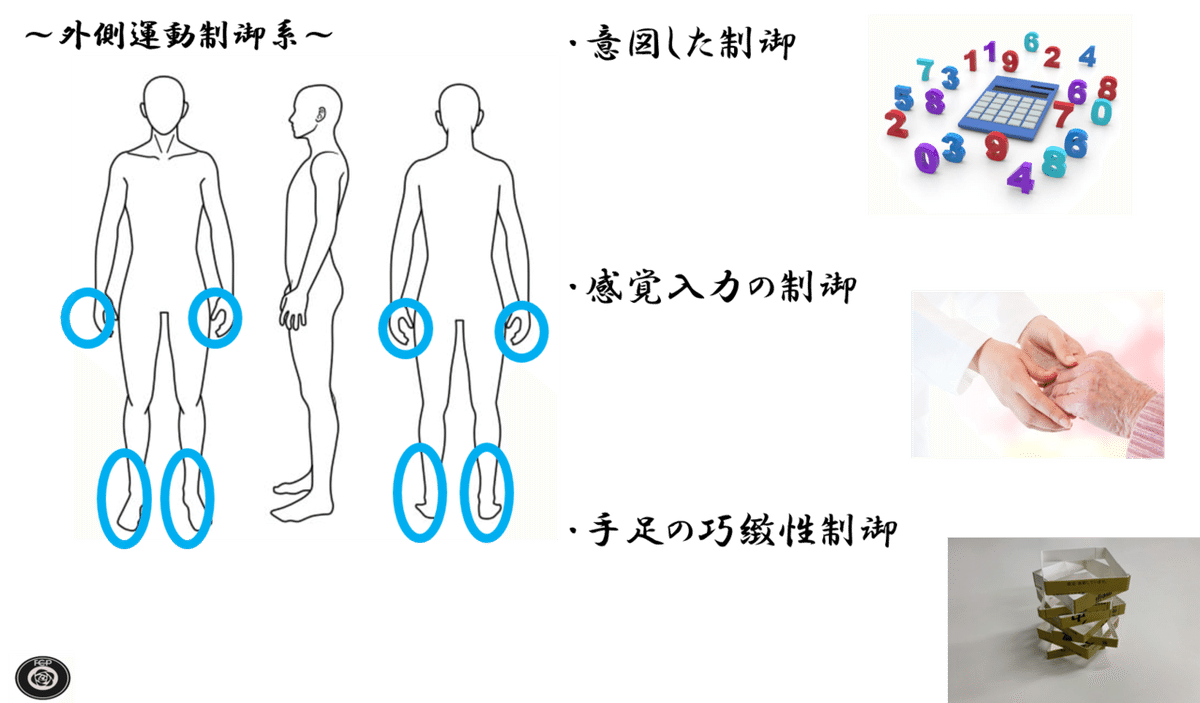

▼神経制御の観点から

加えて神経制御の観点から腕ふりを考えていきたいと思います。

前々回の記事で出した再現性のあるスプリントでは自動的に制御する機構と随意的に制御する機構があると説明しました。

ヒトには上肢と下肢にまたがる反射機構があることは知られています。

脳あるいは脊髄を上位で切断した猫から得られた知見です。

前肢に刺激を与えた場合、後肢に動きが誘発されるが、後肢に刺激を与えた場合は亀などのある種の爬虫類を除いて前肢に動きは誘発されなかった。

この事実から四肢間に動く反射は下行性脊髄固有反射が主で、脊髄・延髄・脊髄反射などと共に走動作に関与する重要な機序とされています。

しかし、ヒトの運動に関わる脊髄固有反射は上位中枢によって制御されていおり、日常生活においてほとんどみられない。

つまり、スポーツは普段使わない制御機構を使う非日常的な動作と言えます。

反射機構はヒトの能力を最大に発揮しようとするときに現れます。

上肢からの運動で下肢に影響を与える、かつ反射を引き起こしより自動化した動きへと誘導することが腕振りには出来る可能性があると考えています。

ある研究では腕振りの頻度が増加すると自動的に下肢筋群に筋放電を惹起するようになることを示しており、腕振りに関与する神経回路網と下肢の走行に関与する神経回路網との間に何らかの密接な連絡網があることを示した。

上肢の運動変化により下肢筋のH波に変化が起こる。それも同側関係の場合は抑制的に対側関係の時は促通する。

上肢から下肢の下行性作用の背景として脊髄固有反射の存在があり、下肢筋群に相反的な作用をもたらす。

しかも、腕振りに対応して特に下腿三頭筋と前脛骨筋の相反的筋放電パターンが認められた。

また、腕振りの頻度が増加するとその動作に関与する筋群の筋放電量が自動的・不随意的に増加した。

後方への腕振りによるヒラメ筋のH反射振幅現象は、同側下肢の荷重量が減少したときに最も大きかった。歩行中に腕を前方から後方に振っているとき、同側下肢は遊脚期であり、その時の遊脚下肢(同側)のヒラメ筋H反射は減少する。

腕の振りから自動的に下肢の運動を反射的に引き出す。それも相反的な筋活動を引き起こすことができる。

▼サッカーにおける効率的な腕振り

サッカーのシーンでは50m以上のロングスプリントは稀でほとんどが30m以下の短い距離・時間のスプリントです。

全力で走る機会も多くありません。

つまり短い距離かつ狭いスペースでのピッチ優位のスプリントが基本となってきます。

しかも30m以下の距離をできるだけ早い段階でトップスピードに乗せないといけません。

最初の数歩でトップスピード近くまでもっていく加速力が必須になってきます。

そのためにはより短時間の接地で強い地面反力をもらわなければいけません。

加えてボールを持っているときは相手や環境に注意を向けつつこのような行為を行わなければいけません。

その際の腕振りはどんなものが良いのか?

実際サッカー選手で足が速い選手の腕振りの特徴を見ていきましょう。

エムバぺ

メッシ

ロナウド

ネイマール

エムバぺやロナウドは特に初速から加速期にかけては肘が伸びきるまで思いきり振り下ろしながら加速しているのが特徴です。メッシやネイマールは身体の前で腕を細かに振るのが特徴的ですが初速の際には前者同様に腕を思いきり引いているのがわかります。

そして、この4者は軽度外転位で腕を振り加速していることがわかります。

動画でもわかるように初速の時は肘を伸展させて振り下ろしながら進んでいる

肘を伸展させることで上腕三頭筋、広背筋にスイッチが入ります。

これらの筋は胸椎を伸展させ高重心化を可能にします。

肘の伸展を使うことで体幹前傾の維持ができて、より長く地面を押すことが可能になる。

また、腕を振り下ろすことで下腿三頭筋と前脛骨筋を相反的に働かせることができ、動きの自動化への誘導が可能になります。

また、ドリブルスピードが速い・上手い選手の腕ふりの特徴としては腕が脱力しており、肘から遠位を良く動かし、軽度外転位で振っているのが特徴です。

軽度外転位の縦ぶりで振る。ドリブルの際には肘より遠位をしきりに動かしてリズムを刻んでいるかのようです。

そしてこの肘より遠位の動きは内側運動制御系の体幹・股関節の動きを不随意的に働かすことができる。

やはり、トップ選手になればなるほど理にかなった身体の動きをしていることがわかります。

サッカーに必要な短い距離でトップスピードにもっていくには

⓵軽度外転位での縦ぶり

⓶肘から下を振り下ろし加速、自動化した動きへの誘導

⓷肘下を積極的に動かすことでコントロール

が特徴的と考えられます。

当たり前の動作を考えることは大切でパフォーマンスアップのヒントは案外身近な部分に落ちているかもしれません。

理学療法士/スポーツシューフィッター 安田智彦

この記事が参加している募集

よろしければサポートお願い致します。活動資金として使わせていただきます。 応援よろしくお願い致します!