サッカー選手の身体的特徴。

FCpSolsからオンライントレーニング行っています。

【FC pSols Online Training】

— Sunny / 元ラテン系美女 (@sunny_strength) August 23, 2020

高校3年生。2回目のセッション。さらに驚異的。 https://t.co/Lmu24bnySy pic.twitter.com/2BtJnNet53

オンライン上のやり取りだけでもこのような変化が出ますのでぜひお気軽にお申込みお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回は僕がサッカー選手のインソールを作ってきて感じた身体の特徴について書いていきたいと思います。

そしてその特徴がパフォーマンスにどんな影響を及ぼすのかも一緒に解説させていけたらと思います。

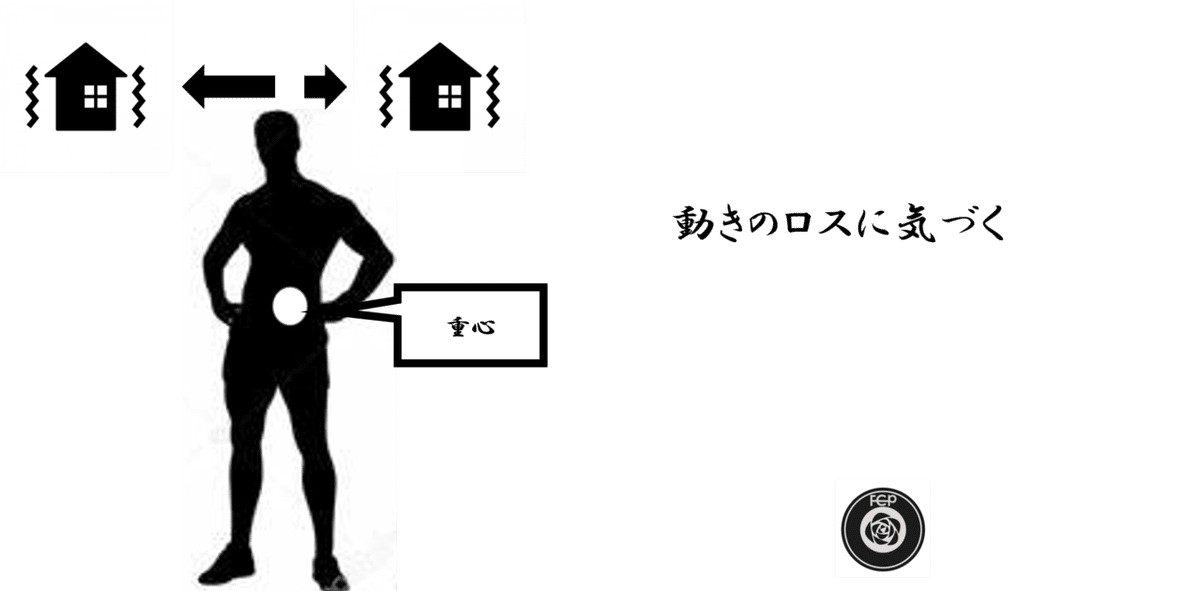

▼多くは重心が左に偏っている

多くのサッカー選手は主に左に重心を寄せて、お尻(骨盤)を左に捻りながら歩いたり、走ったりする選手が多いです。

そしてその重心を身体の中心に戻すことができない選手が多くいます。

縦横無尽にピッチを駆け巡らなければいけないフットボールにおいて体を真っすぐの位置に戻すことができることは非常に重要です。

かつランニングやスプリントは左右の足を使う循環動作の為、左右の偏りは時としてマイナスに働く場合があります。

動かし方や姿勢に特徴があるということは、、偏った身体の使い方になりやすいです。

偏った身体の使い方は身体感覚をゆがませ、身体重心を真っすぐに戻すことができないということが往々にして起きてきます。

身体の中心軸とは概念でしかありませんが、その中心軸が過度にズレていれば前後左右への動きのロスが生まれてしまいます。

なぜこのような現象が起きてしまうか。

フットボールはボールを扱うという前提があります。

ドリブルの際のボールタッチの足の偏りやキックの際の蹴り足、軸足のパターン化によって左右足の使い方に偏りが出てしまうと考えます。

また、利き足は人それぞれ違いますが大半の方は右足だと思います。

そうなるとキックするときには左足が軸足、右足が蹴り足になります。

加えてドリブルの際には右で主にボールタッチをしたりします。

そういった要因が身体重心を左へ変位させてしまう要因の一つかもしれませんね。

競技特性上、身体の使い方に偏りが出てしまうのはしょうがないことなのかもしれません。

ただ、それによってパフォーマンスに弊害が出てしまう可能性が生じるのも事実だと思います。

そのためトレーニングによって自分の軸を把握する。動きの幅を作る。軸を中心に戻すことができるようにするということは重要だと思います。

このような動きが習得できれば、自在に身体をコントロールすることができるため、フットボールのあらゆる動きでのパフォーマンスを変えられるチャンスがあります。

ネイマールのドリブルシーンも自分で軸を外す(動きの幅)、そして軸を真ん中に戻すをすることで相手が引っかかるフェイントやフェイクを可能にしています。

そして、その軸を外す量を自在にコントロールできればかなりパフォーマンスの幅は広がるはずです。

ここら辺はどの選手もあまり手を付けていない部分なため取り入れると非常に有効だと思います。

実際FCpSolsのトレーニングの中で最重要に上げられているHOPに関しても、身体軸を良い位置に置いた際にはHOP高が上がるということがあります。

▼骨盤が左回旋している

骨盤が左回旋変位しているのは、先程述べた身体重心が左変位している結果生じたものと考えます。

▼利き足の下腿が外旋しやすい

これはインサイドキック等の多様によりみられる現象と考えます。

この利き足の下腿外旋は以下のような弊害を起こしやすくなります。

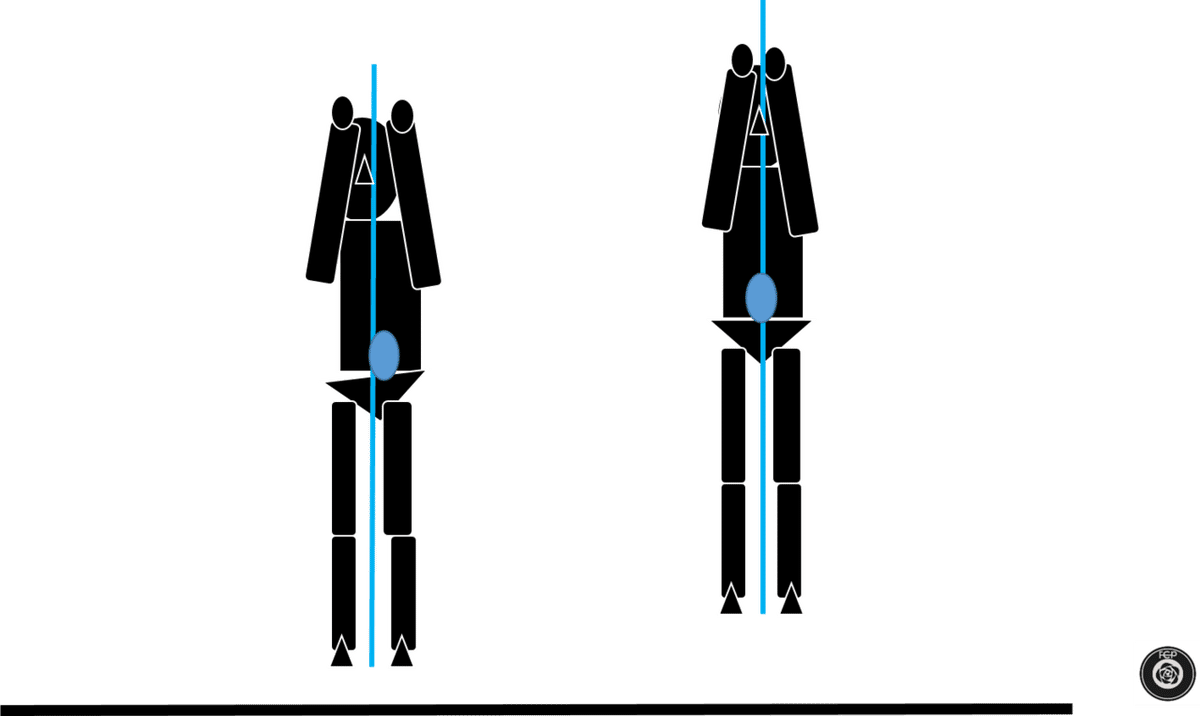

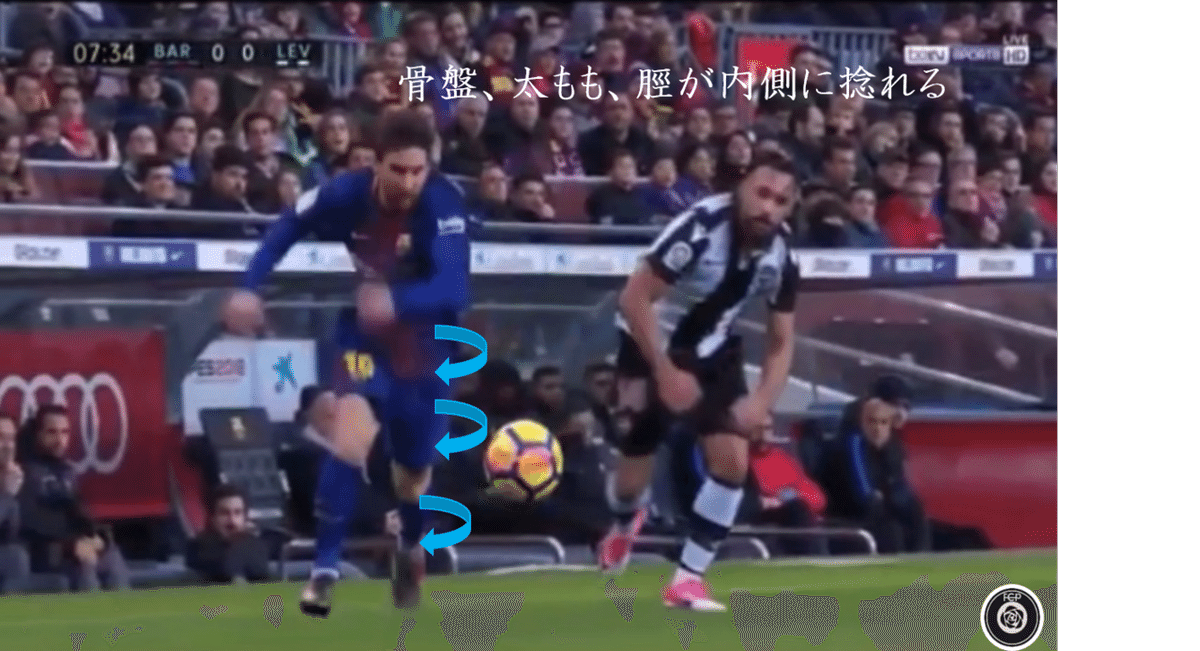

メッシのスプリントを見ていただければわかる通り、骨盤や下肢を捻りながら進んでいることがわかります。

走る際には骨盤の前後回旋、股関節の内外旋が生じます。

股関節の回旋は大腿骨の回旋を伴います。

その回旋に伴って下腿も大腿と同方向に回旋することが重要です。

下腿が過度に外旋、外方傾斜していると大腿骨に付随した回旋が生じにくくなります。

蹴り出しの際には骨盤の前方回旋、そして股関節の内旋が必要になってきます。

それに伴い下腿も内旋して蹴り出さなければいけません。

このように下腿が外旋変位していると弊害が生じてしまいます。

逆にこの外旋変位を修正することができればスプリントの際の蹴り出しがメッシのように効率よく地面を押すことができるようになるかもしれません。

▼立方骨の下制

ハイアーチであっても偏平足傾向であっても多くの方は立方骨が低下している。

*ハイアーチ

*ローアーチ

また、立方骨が下制することで腓骨が下に下がってしまいます。

それによって下腿が外方傾斜するという現象が起こります。

こういった現象は足のアーチ形成不全を起こします。足のアーチ形成不全があることで重心を自在に操ることが困難になり、パフォーマンス低下や様々なケガのもととなりえます。

立方骨が正しい位置にあればアーチを適切な状態で張らせることができるため、フットボールパフォーマンスで重要な足底腱膜~アキレス腱のバネ機構を最大限に発揮することができます。

また、過度な下腿外方傾斜を抑えることで重心制御が行いやすくもなります。

▼前脛骨筋、伸筋支帯が固くなる

くり返しのキック動作により前脛骨筋や伸筋支帯という組織が固くなってしまいます。

前脛骨筋は内側楔状骨の側面に付着するため、この骨を挙上させます。

内側楔状骨が挙上することで第1中足骨は相対的に下がることとなります。

この現象が過度に起こるとアーチ形成不全を起こしやすくなるとともに、前脛骨筋の位置異常を起こしやすくなります。

そうすると距骨の位置異常を起こし、距腿関節で生じる足関節の底屈(足首を下げる)・背屈(足首を上に上げる)の運動軸を変位させてしまいます。

この底背屈運動の運動軸異常はスプリント、カッティング、ドリブルなど多くの運動の際の自由度を阻害することになります。

右足の蹴り出しの際にこのくらい綺麗に真っすぐな底屈(足首を下に下げる)の動きや可動域を有していることは大事です。

プレーを長く続けていくと偏った身体の軸、身体各部の変化が生じてきます。

こういった変化がかえってパフォーマンスを低下させてしまっている部分もあります。

逆に言えばそれらに焦点を当てたケアやトレーニングはパフォーマンスをアップさせる可能性が十分にあります。

▼オススメするケア、トレーニング

立方骨下のマッサージと挙上

図の茶色線の位置にすりこ木やサランラップなどの棒をあてがい、床に押し付けながらコロコロ転がすことをおススメします。

前脛骨筋への振動マッサージ

推奨トレーニング SHIKO

実践してみると不得意な方があります。重心移動がスムーズにいく側に身体重心が乗りやすいことが多いです。

そして不得意な方の重心移動が安定する足裏の位置を探します。

重心移動が安定・移動距離が増えることで身体の中心軸がより真っすぐに移動しやすくなると考えます。

この状態でHOPを行ってみてください。

以前よりも跳びやすくなっていることを実感できると思います。

今まで紹介してきたものはあくまで”特徴”であり、決して全てが悪いというものではありません。

パフォーマンスアップを考えたときにまずは自分の身体を知る・クセに気づくということが大事になってきます。

自分自身の身体のクセに気づくという意味で今回の記事が役に立っていただければ幸いです。

理学療法士/スポーツシューフィッター 安田智彦

この記事が参加している募集

よろしければサポートお願い致します。活動資金として使わせていただきます。 応援よろしくお願い致します!