いつかの君へ

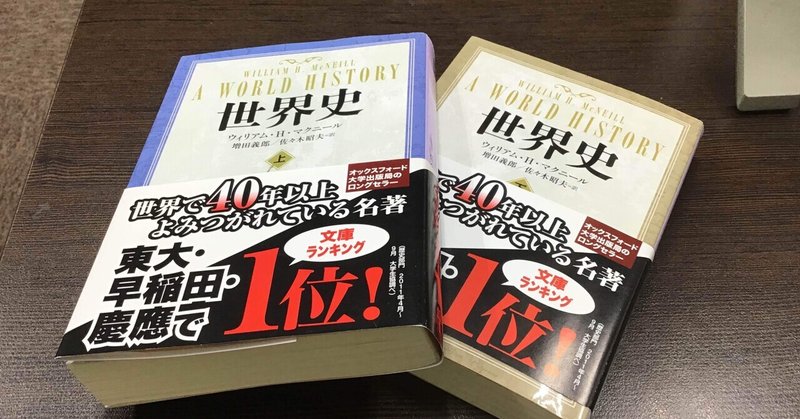

W・H・マクニール『世界史(上・下)』中公文庫

増田義朗 佐々木昭夫 訳

大学の広い教室で行われていた講義を思い出す。

「そろそろ三限行くか」

「授業何だっけ?」

「世界史」

「マクニール教授か、どうしようかな。前回何の話だった?」

「イスラムのワッハーブ派だよ。18世紀に、以前スーフィー派が出てきて、聖者崇拝とか、ゆるくなったイスラムの戒律を昔の純粋さに戻そうとしたらしい」

「よく覚えてるな」

「お前は寝てただろ」

「どうしよっかな、英語のレポートやりたいんだよね。でも教授の話たまに面白いからなあ」

「授業出てやればいいんじゃないか。あの授業静かだし、後ろの方座れば」

「それもそうだな」

マクニールの世界史に触れると、それまでの学校で習った歴史とはずいぶん印象が変わった。たんなるストーリーテリングではない。一部の地域を中心に他の地域を見ているのではない。空のように広く、海のように深く、理性的で、ポイントを押さえた知識が披瀝される。

こんな巨大な知識、どうやったら身に付くんだろう。そう思ったとしても無理はない。でも、焦ったり、途方にくれたりすることはないと思うよ。あれほどの知識が、一朝一夕で身に付くはずがないじゃないか。たしかに彼はあれだけの知識を得ることになったけれど、それはあくまで自分の興味関心を広げていった結果としてであって、ずっと机に座ってカリカリ勉強してたわけではないんじゃないかな。教授だって、大学に出した博士論文は「アイルランドの近代化におよぼしたジャガイモの役割」。なかなかローカルじゃないか。でも、ああ、そこに興味を持ったんだなってのがタイトルを見ただけで伝わるし、そうするとなんとかして読みたくもなってくる。

僕らは、まだ教授みたいに自分の興味がはっきりしているわけじゃないけど、それを探していけばいいんじゃないだろうか。そもそも大学のああいう授業って、そのためにあるんじゃないかな。中学校の授業みたいに、知識を伝達するだけが目的じゃないんだから、きっちりノート取ったり暗記したりしなくてもべつにいい。教授はどうしてこんなことに興味を持ったんだろう、そんなふうに考えながら話を聞いてみてもいいかもしれない。

マクニールの世界史は長いし、文章・訳文もかならずしも読みやすいとは言えない。それでも好奇心をもって読めば、刺激になる記述は本のなかにたくさん散りばめられている。

たとえば内容としては、

イギリス統治時代のインドの改革者ローイ、

近代初期におけるデカルト、スピノザ、ライプニッツなど、神学と数学と哲学の関わり合い、

始まりと終わりが絶望的につながっている中国の太平天国の乱、

武士と領民の関係をモデルにした日本の権力構造、

などが僕にはとくに興味をひかれた。

ケンタウロスの話が、とくに印象に残っている。

ケンタウロス、下半身が馬で上半身が人間のあれだ。

騎馬兵は戦争で使われたけれど、下半身で馬のバランスをとりながら、上半身で弓で相手を狙って撃ったりするのが、とてもたいへんだったらしい。まあ、戦場で馬から落ちたら致命的な隙になるわけだし、それはそうだよね。ケンタウロスはその苦労あっての表現だったのだ。これを聞いたときは、おお、そうか、と思った。そして、後日テレビで日本の平安時代の弓術を見て、さらに面白いことが分かった。

日本と西洋では「あぶみ」(乗馬のさいに足をかけるところ)の形がちがっている。日本のばあいは足がすっぽり入って安定して、騎手があぶみに足をのせて馬から尻を浮かせることが出来る。そうすることで、馬の揺れによって上半身がぶれるのを防ぎ、対人につかえるというわけだ。

西洋のばあいは、尻だけ浮かせるという発想が出てこなかったのか、日本ではたまたま誰かがあるときそれを思いついたのか、分からないが、この違いはおもしろい。そのかわり、日本ではケンタウロスが発想されなかった。これも面白い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?