人間誰しも伸び続けるのが不可能な理由「批判的思考」+08

クリティカルシンキングシリーズの続きです。(+1,+2,+3,+4,+5,+6,+7)

前回は原因推測の落とし穴の1つ、「前-後論法」について説明しました。今回は、「平均方向への回帰」について説明していきます。

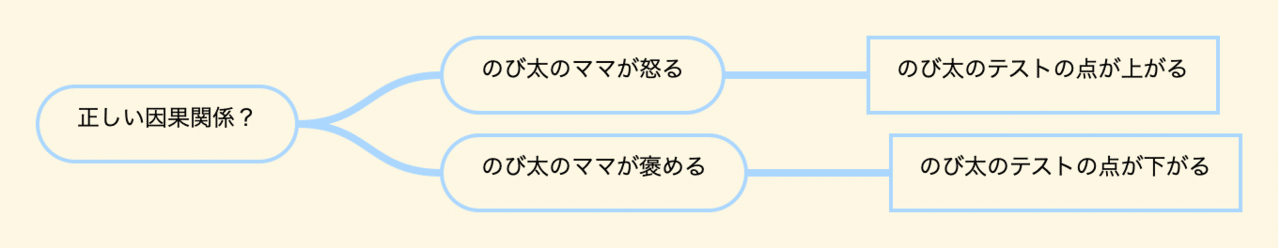

こんな因果関係はまちがっている

ドラえもんに登場するのび太くんが、テストで赤点を取ったします。のび太くんのお母さんは怒鳴りますね。そしてのび太くんは反省して、次回は勉強してからテストに臨み、高得点を叩き出しました。

するとお母さんは、のび太くんを褒めちぎります。気を許したのび太くんは、次のテストでまた赤点を取ります。するとお母さんは怒鳴ります。

このルーティンを3回繰り返せば、のび太くんのお母さんはある因果関係に気づきます。

「わたしが怒れば点数が上がり、わたしが褒めると点数が下がる?」

だれもが平均方向へ戻る性質を持つ

学生時代を思い出すとわかるように、テストの点数には個人個人の平均点がありますし、高得点や低得点を出したとしても、基本はその人の平均的な数値に戻りますよね。

ずーっと高得点だけを出す人もいなければ、低得点を出し続ける人もいないんですよ。この現象を「平均方向への回帰」と呼びます。「そんなの当たり前じゃない?」と思うんですけど、意外とこの法則を無視した原因推測もたくさん存在します。

たとえば、例外的に良い点数が取れただけのテストを自分の努力の結果だと勘違いしたり、たまたま赤点を取っただけのテストで、自分を強く批判したり。

今まで話してきたように、原因を推測するのはカンタンな作業ではなく、多数の要因が絡み合って結果が生まれています。つまりたった1度例外的な数字を出したところで、それは偶然の要因が大きく、原因を正しく推測するのはむずかしいのです。

こんな原因推測に注意しよう

のび太くんとお母さんの例で、再び考えてみましょう。

お母さんは、のび太くんを叱り続ければ点数が伸びると考えています。本来は平均方向への回帰が起こっているのに、自分の行動が原因になっていると勘違いした状態ですね。

するとお母さんはどんな対応をするでしょう。

こんな仕打ちを受けたのび太くんは、どんな学校生活を送っていくのでしょうか。まあその話は置いておいて、ここで伝えたいのは、平均方向への回帰を考慮せずに原因推測を行うと、このような暴挙がまかり通ってしまう事実です。

お母さんはのび太のためを思ってやっているのでしょうが、良い効果は見込めないでしょう。もちろんいくつかは効果はあるかもしれませんが、平均方向への回帰がもたらす要因を排除した上で、処置を行わなければ意味がありません。

お母さんがやっているのは、元に戻る性質のあるスライムを殴り続けているに等しいのです。思いっきり殴ったらスライムは凹みます。しかし時間が経てば元通りになります。もしスライムを横に強く引っ張ったらスライムは伸びます。しかし時間が経てば元通りになります。

しかしなぜ元に戻ってしまうのかわからないので、自分なりの処置を行ってしまうのです。殴ろうが引っ張ろうが叩こうが、行った行為とは無関係にスライムは元の状態へ戻っていきます。そういう性質を持っているのが、スライムだからです。

まとめ

平均方向への回帰は、知っていても忘れてしまいがちになります。不幸が続いたから幸運グッズを買うとか、まさに典型例ですよね。不運がずっと続くわけないんです。にもかかわらず、幸運グッズが不運を取り除いてくれたと考えてしまう。

調子に乗らず生きていきたいですね…。

【考えてみよう】

とある学校では、今年1番優秀な成績を収めた人を表彰する文化がある。しかしそこで表彰された人物が来年も表彰された機会はゼロである。そのため、表彰されるのを嫌がる生徒もいる。

この現象を平均方向への回帰の原則から、なぜなのか考えてみよう。

動画の解説はこちら↓↓↓

クリティカルシンキング「原因推測の落とし穴:「平均方向への回帰」+08の解説

読んでいただきありがとうございます。これからも読んでもらえるとうれしいです。