基本フレームを使いこなそう

おはようございます 渡辺です。3連休いかがお過ごしでしたでしょうか?僕は毎日呑んでました。今日からまた頑張っていこうと思います。

さて、このお休みで何冊か本を読んだのですが、その中の1冊「ストーリーで学ぶ 戦略思考入門」という本から紹介します。

仕事柄、幾つかのフレームを使う事も多いですし、一応は知っているのですが、本当に正しく理解して、使いこなせているかどうかというと正直少し危ういところもあります。

フレームワークとは

フレームワークというのは、視野を広げたり、思考の抜け漏れを防ぐツールとしては非常に重要ではありながら、分析したうえでどう活用するのか?というのが非常に重要になってきます。この本の終わりにでは、以下のようにも書かれています。

借り物では、ダメであり、苦労しながら自分なりの形にしあげなくてはなりません。しかし、そういう過程を通じてでき上ったフレームワークは、苦労したがゆえに、後々まで残る自分の財産になるのです。

フレームワークという先人の知恵を借りつつ、自分で試行錯誤しながら、実戦で使って構成してみるという事が必要という事です。

今週は、残りの3日間で、「3C」「5Force」「バリューチェーン」という基本中の基本とも云える3つのフレームワークについて考えてみようと思います。基本であるが上に、企業戦略はもちろんのこと、個人の戦略にも応用できる点が多々あるとおもいますので、ぜひ一緒に考えてみてもらえると嬉しいです。それでは、今週もよろしくお願いいたします!

3C分析

おはようございます 渡辺です。以前、本部会の際にKさんがゴールデンカムイをおススメしていたましたが、コツコツ少しづつ読み続けてまして、今朝、最終話「大団円」を持って完結しました。もっとキャラの活躍が見たいです・・

さて、基本的な3つのフレームワークの1つ目「3C分析」について見ていこうと思います。

3Cとは、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の頭文字をとったものになります。シンプルでわかりやすいがうえに、それっぽく使えてしまう反面、浅くなってしまう可能性があります。

この本で書かれていた、マトリクス型3Cは、買い手と売り手(本の中では提供者)をマクロ・ミクロの視点で分析する手法としてすごく分かりやすかったので紹介します。

まず2×2のマトリクスで、縦軸が「マクロ」と「ミクロ」、横軸が「買い手」と「売り手」となります。

そうした場合、3Cの「Customer」の「顧客」は左下であり、その集合体が左上「市場」となります。

右下のミクロの売り手に「Competitor」と「Company」があり、その上右上がその集合体である「業界」となります。

これらについての詳細については、ぜひ本を読んでみてほしいのですが、見出しでいくと以下のようになります。

市場分析:どう細分化するかの勝負

顧客分析:固有名詞で考える

業界分析:「5つの力」を丁寧に読み解く

競合・自社分析:視点を絞ってから考える

これらを踏まえ、3C分析の重要なポイントとしては、「進化させること」にあると書かれています。

3C分析をして終わるのではなく、

「その時点で分かっていないことなんなのか?」

「そこどのような仮説を立てるのか?」

「その仮説をどのように検証していくのか?」

まで織り込んでいくこと、そして、その初期仮説を検証した結果、3C分析をアップデートし、次なる仮設を検証し・・・と繰り返していくことです。

その過程で、現場で取得した実感の伴ったデータを元に、分析をブラッシュアップさせ、次なる打ち手につなげていくことですね!

如何でしょうか?3C分析の解像度が少しでも上がると幸いです!

それでは、本日もよろしくお願いいたします!

5Force

おはようございます 渡辺です。今日は、終日雨降りの予報ですね。出勤のみなさま足元におきをつけくださいませ。さて本日は、基本的な3つのフレームワークの2つ目「5Force」となります。「5Force」の原点は、産業組織論のSCPにあり、SCPとは、以下のように記載されています。

どのような競争状態にある業界(Structure)にいるかによって、

企業行動(Conduct)が制約を受け、

そしてその企業行動によって業績(Performance)が決定される

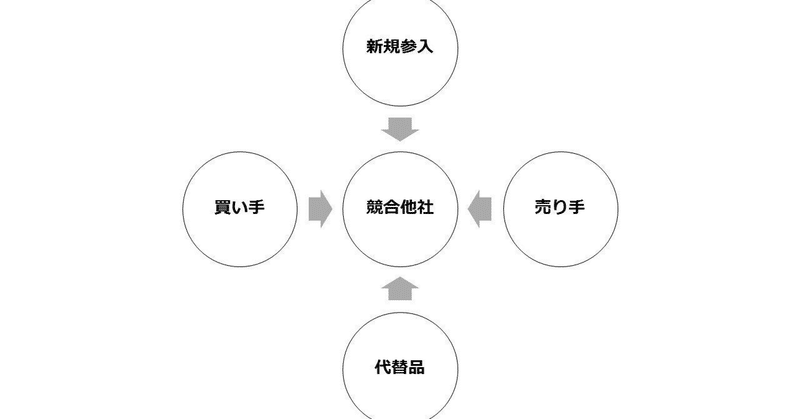

記載の仕方としては、「業界間の敵対関係」を中心に、上に「新規参入の脅威」下に「代替品の脅威」左に「売り手の交渉力」右に「買い手の交渉力」となります。

横のラインは「売上ーコスト」の関係から「利益」が見え、縦のラインは、その利益をどのように取り合うかを把握するものです。

また、「5Force」を考えるためのステップは、以下の通りです。

1.市場定義

2.事実の記載

3.脅威レベルの解釈

4.業界構造の把握

5.今後の戦略立案

これらのステップにおいて、特に重要なのは、どの市場で自分たちはたたかっているのか?を定義するということ。「市場は拡大している」とかではなく、事実を数字で語るということです。

そして、ともすると全部大きいとかなってしまいがちな脅威の解釈にきちんとメリハリをつけるという事です。

分析により、日々目の前の心配事から一旦顔を上げ、市場について広い視野で俯瞰することが大切ですね。

それでは、本日もよろしくお願いいたします!

バリューチェーン分析

おはようございます 渡辺です。引き続き雨降りの予報ですね。昼間はやむみたいですが、夕方から降り出すみたいなのでみなさまお気をつけくださいませ。

さて本日は、基本的な3つのフレームワークの3つ目「バリューチェーン分析」となります。僕が事業戦略部門に異動して、多分一番最初に指示されたのが、「Shufoo!のバリューチェーンを描いてみて」だった気がします。

しかしながら、結構苦労して描いたにも関わらず、特に活用されていなかったことも覚えています。

「バリューチェーン分析」とは、企業が顧客に提供している価値(バリュー)がどのようなプロセスで生み出されているか、企業内部における機能のつながりを図解するものです。なので、一般的な製造業と比較して、Shufoo!のようなリボンモデルは顧客がクライアントとエンドユーザーの2種類いるので、1つで表現しようとすると少し複雑になってきますね。

また、「バリューチェーン分析」を行うためのステップは、以下の通りです。

1.顧客価値の理解

2.行動ベースの分解

3.支援活動の定義

4.比較対象を定義

5.事実やデータを洗い出す

6.示唆を考える

今振り返ると、僕のバリューチェーン分析が使われなかった理由としては、実質1,2と少しの3位までしか踏み込んでなく、図は描けましたが、何と比較するのか、コスト構造の明確化や示唆が無かったんだなと実感できます。

また、もう一つバリューチェーン分析において必要なものは目に見えない、「情報」や「感情」の流れを意識すべきという事です。

「カネ」はコストとして見えやすいですが、各プロセスには、ヒトが関わっている以上、そこでは人々の喜びや悔しさなどの「感情」やコミュニケーションによる「情報」が流れているということも忘れてはいけないですね。

という訳で、今週は基本的な3つのフレームワークについて深堀して考えてみました。もし、興味がでましたら、ぜひ本も読んでみてください!

それでは、今週もあと1日。今日はイノベーション本部の方針やCTO塾もありますので、ぜひお時間を作って参加してみてください。

それでは、本日もよろしくお願いいたします!

(2022.10.11-10.14)

サポート頂きました分は、他の方へのサポートに使わせて頂きたいと思います。サポートの輪が拡がっていくとよいですね。