限りある時間の使い方

おはようございます 渡辺です。この週末、妻は遅番、息子は僕の実家ということでとても静かな一日を過ごしました。やっていることは普段とは変わらないのですが、静かな時間が流れてるな~というのを実感できました。

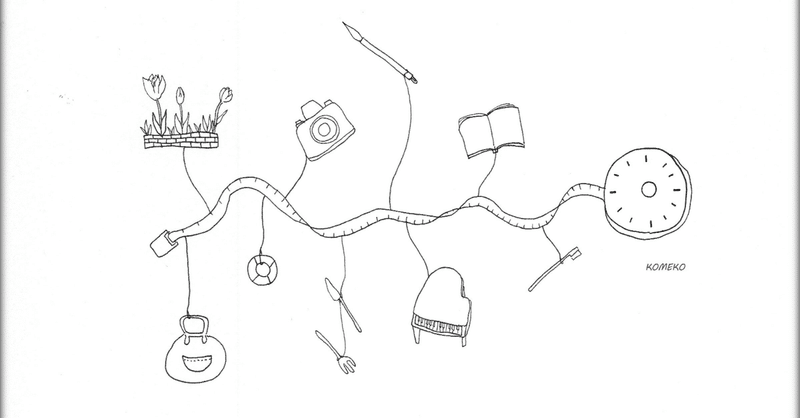

さて、そんな中で読んだ本は、早川さんが年末年始に読んだ本「限りある時間の使い方 - オリバーバークマン」です。

4,000週間をいかに過ごすか

原題は、Four Thousand Weeks つまり、4,000週間。1年52週を簡単にして50週と考えた時に、80年生きると大体4,000週間ですね。

その4,000週間という一生の中で、多少の個人差はありますが、我々は大体半分位は過ごしてきた(悲観的な言い方をすると、既に費やしてしまった)訳です。さらに悩ましいのは、以前も紹介してきた「ジャネーの法則」と呼ばれる歳をとるほど、時間が早く過ぎてしまう感覚です。

先日、TikTokは、18歳未満のユーザー向けに「1日1時間」の利用時間制限を今後設定していくことを発表しましたが、やらなきゃいけないこと、やりたいことが山積みな中、ついついスマホみて時間を溶かしてしまった経験がある人も多いかと思います。

それにも関わらず、日々のタスクを効率化する「ライフハック」術や「うまくいくひとが朝7時までにやっている6つのこと」みたいのを一生懸命に読んだりしたりします。僕もたくさん読みました。

これはこれで、悪くはないですが、この本のアプローチとしましては、もっと根本的なところ、生産性をあげるのではなく、「限られた時間をどう使うか」について触れられた本になっています。

今週は、全14章の中からいくつかかいつまんで紹介していきます。

それでは、今週もよろしくお願いいたします!

「べき論」からの脱却

おはようございます 渡辺です。今朝は少し寒いですね。

今週は、「限りある時間の使い方」から考えています。この本のメッセージとしては、「人生をどのように過ごすか?」ということになります。

ヒトは、生まれた瞬間から「死」へ向かって一歩一歩、進んでいきます。映画「It Follows」では、ヒトの姿をした「それ」にゆっくりとしかし確実に追いかけられ続けるというホラーですが、「それ」というのは、いわば「死」を現わしているのではないかという批評があります。

そんな「限りある時間」の中で何かをするというのは、逆に言えば何かをしないということになります。英語の「decide(決める)」の語源となるラテン語の decidere は何かを「切り離す」という意味です。

そうなると、選択しなかった方の選択肢が、より魅力的に価値があるように見えるかもしれない。ですが、逆に言えば選んだ方の選択肢も同様に選ばなかった場合、より魅力的で価値があるようなものだし、本当は無かったかもしれない時間の過ごし方です。それであれば、自分が選び取った選択肢を本当はなかったかもしれない貴重な時間と捉えて過ごす方が良いでしょう。

そうなってくると、注意するべきは、世の中の「べき論」です。「そろそろ結婚するべき」「そろそろ家を買うべき」これらの「そろそろ〇〇すべき」ですが、自分がしたくてする分には良いのですが、周囲のプレッシャーやなんとなくの風潮でその選択肢を選んでしまうのは後悔につながる可能性がありますね。

今日は、敬愛するウシジマ社長の言葉で締めたいと思います。

「目的地を決めるのは道路標識じゃねえ。

ハンドルを握ってる運転手だ。」

それでは、本日もよろしくお願いいたします!

タスクを減らす3つの原則

おはようございます 渡辺です。本日、検査の為あさから何も食べれません。僕は割と小さい頃から朝の目覚めは良い方で、目が覚めるとすぐにお腹がすくタイプなので朝ご飯が食べれないのが結構辛いです。。

今週は、「限りある時間の使い方」から考えています。「ビッグロック(大きな石)の法則」というのをご存知でしょうか?各種SNSでこんな動画が共有されたのを見たことがあるかと思います。

教師が教室に入ってくる。大きな石をいくつかと、小石をひと握りと、砂の詰まった袋と、大きめの瓶を持っている。さて、教師は生徒たちにいう。

「ここにある大きな石と小石と砂をぜんぶ瓶にいれてみましょう」

結論からいくと、大きな石→小石→最後に砂 の順で入れるときれいに収まります。なんなら、さらにビールも入ります。みたいのです。

つまり、大きな石は重要なことで、逆の順番でいくと重要なことが出来なくなっちゃいますよという教訓です。

しかしながら、この本ではそもそも「大きな石」がありすぎる問題をどうすればいいんだ?ということで、賢人たちの知恵を借り3つの原則を導き出しています。

第1の法則:まず自分の取り分をとっておく

「1日の最初の1時間はもっとも重要なプロジェクトに取り組む」「まず、1年の中で休暇の予定を決める」等です。前職でYさんという先輩が居て、基本的にはハードワーカーなのですが、毎年必ず1週間はきっちり休んで海外旅行に行ってました。見習わなきゃと思います。

第2の法則:「進行中」の仕事を制限する

重要なテーマは3つまでにする。1つが終わるまでは、次のものに手を付けない。もし、行き詰ったら放棄して枠をあける。進行中は3つまでに絞ることで、集中効果が高まります。

第3の法則:優先度「中」を捨てる

とある優秀な投資家が、自家用機のパイロットに教えた優先順位のつけ方の逸話があります。

人生でやりたいことのトップ25をリストアップし、

それを重要な順に並べて、そのうち上位5つに時間を使うといい。

残りの20個は捨てなさい

いずれにせよ、「捨てる喜び」を感じれるとよいですね。

それでは、本日もよろしくお願いいたします!

1日の困難は1日分でいい

おはようございます 渡辺です。昨日の検査ですが、約2Lの下剤を飲むのがひたすら辛かったです。最初は空腹まぎれに仕事してたのですが、仕事していると今度は下剤を飲むのを忘れてしまうので、後半は機械のように時間を決めて飲んでました。。

今週は、「限りある時間の使い方」から考えています。今日は、「1日の困難は1日分でいい」という事です。

些末な事例ではありますが、昨日の僕の話で云うと、「朝ごはんが食べられなくてお腹がすいた」「下剤が2L飲み切らない」「飲み過ぎてだんだん頭が痛いし、気持ち悪くなってきた」もう、この3つだけで十分すぎるほどしんどい状況なので、これ以上「検査で悪性の腫瘍が見つかったらどうしよう」とか、「検査がしくじって入院になったらどうしよう」とか考えるのは辛すぎです。

これは、Oさんが冬休みに読んだ本「心配事の9割は起こらない」と近いかんがえかもしれないですね。

必要以上に、未来に起こり得る(起こりえない)余計な不安や悩みを抱えるのはよそうという事でしょう。

どうせ未来はどうなるかは分からないので、腫瘍が見つかったらその時悩めば良いし、緊急入院になったら、申し訳ないですが、お休みを頂くしかないのです。

これは、決して未来を諦めることではなく、無計画に生きろということでもないと思います。先行きの見えない、なんとも言えない不安から解放されて、一番大事な「今」のこの一瞬一瞬を大切に生きようという事です。(そうは云っても昨日の午前中の僕は、唯々検査の時間がやって来ることと、下剤を飲み切ることしか考えてなかったですが・・)

それでは、本日もよろしくお願いいたします!

宇宙的無意味療法

おはようございます 渡辺です。

今週は、「限りある時間の使い方」から考えてきました。最終日の今日は、「宇宙的無意味療法」というものを紹介します。

やるべきことが大きすぎて圧倒されたり、人間関係に悩んだり、将来に不安になったりしても、ズームアウト宇宙から見ればまったくどうでもいいことに思えてくるというものです。ちょっと表現はアレですが、この本で引用されている言葉を借りると

「宇宙はあんたのことなんか、クソほども気にしていない」

自分が存在している4,000週間は自分にとっては、重要なクライマックスですが、宇宙規模で見れば塵のような一瞬です。かといって、「人生なんて意味ない」と諦めるのではなく、ちっぽけな存在だと気づいたからこそ、今やっていることのなかに、意味があることが見つかるかもしれないし、今までくだらないと思っていたことが、本当はとても価値のあることと気づくかもしれない。

一流の料理人でなくても、子供たちの食事を用意することはとても重要な行為だし、村上春樹のような名作がかけなくても、全体会議で誰かに何かを伝えることができ、それで誰かが行動するのであれば、スライドに文字を打ち込む価値は充分にあります。

どんな仕事であれ、誰かの状況をほんの少しでも良くすることが出来れば、人生を費やす価値はある。GAFAのような世界中の人が使ってくれるようなサービスでなくても、このアジアの端っこの島国のほんの一握りの人が喜んで使ってくれるサービスを提供することが出来るのであれば、そこに4,000週間の一部を費やす意味を見出すことが出来るでしょう。

それでは、本日もよろしくお願いいたします!

(2023.03.13-03.17)

サポート頂きました分は、他の方へのサポートに使わせて頂きたいと思います。サポートの輪が拡がっていくとよいですね。