【熟成レビュー】フェルメール 光の王国展 2018 (2018年)

note開始以前に書き溜めていた展覧会の感想を投稿する試み。

今回は、2018年にそごう美術館で開催された「フェルメール 光の王国展 2018 」です。

私のnoteの軸は現在「科学」と「芸術」ですが、本展覧会はその両方に跨る大変興味深いものでした。

日付:2018年8月16日

場所:そごう美術館(神奈川県 横浜)

今回の特別展はフェルメール。

バロック期の代表的人物である。

今回まず注目したことは、本特別展の監修が分子生物学者の福岡伸一氏である点だ。

私が初めて福岡氏の著書を読んだのは大学生の頃。

当時生物学の世界にいた私の生命観にある種のパラダイムシフトを与えてくれた。

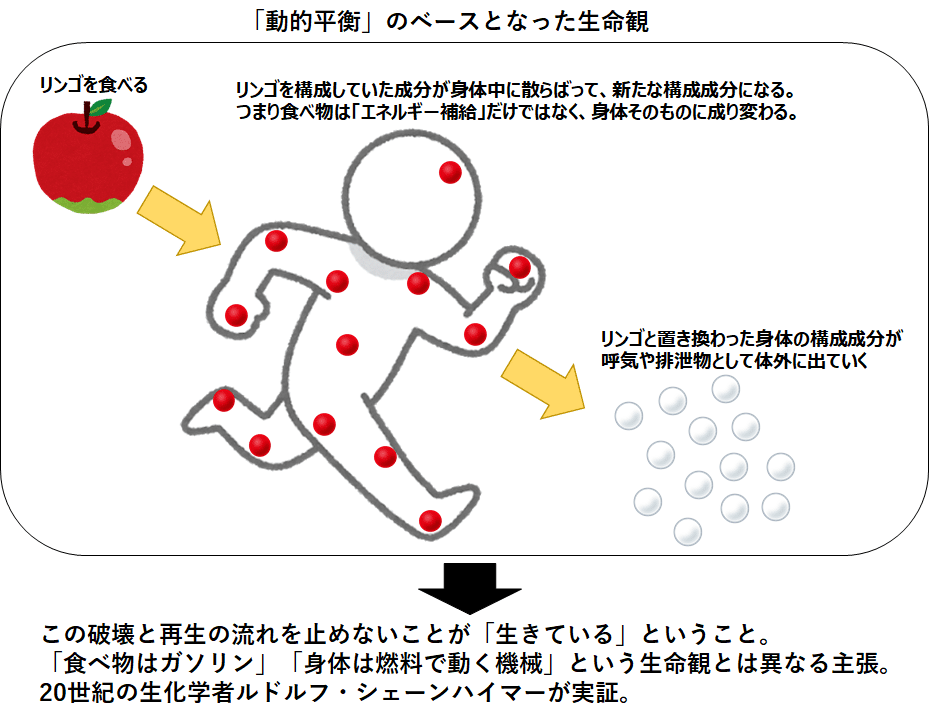

福岡氏の基本的な理念は「動的平衡」と呼ばれ「生命は常に破壊と再生を繰り返すことでバランスを取り続けている」という主張であると私は理解している。

バランスを取るためにあえて先回りして「破壊」を行い、その不安定さを利用して「再生」を行う。

この循環を維持することこそが「生きる」ということだ、という生命観であると言える。

少々脱線したが、今回のフェルメール展のレビューを続ける。

まず「微生物学の父」ことレーウェンフックとフェルメールの関わりを示唆する考察が興味深い。

オランダのデルフトという小さな町で同じ年に生まれたレーウェンフックとフェルメール。

石を投げれば当たるような距離に住んでいた彼ら2人に交流があったことは想像に難くない(生前に交流があった直接的な証拠は無いようだが)。

レーウェンフックは自身の研究成果としてのスケッチを「画家」に頼んでいたと公言していたようだが、フェルメールの死去した年の前後でそのタッチがガラリと変わっているそうだ。

確かにレーウェンフックがスケッチを依頼していた「画家」がフェルメールである可能性が暗示される。

推理めいたこの考察には単純にワクワクしたし、彼ら2人に交流があったという仮説に思わず納得してしまった。

作品そのものについては、彼の寡作振りも相まって、生涯残したとされる37点全てを時系列に沿って鑑賞できたことは素晴らしい体験であったと思う。

本特別展は全て複製画の展示であるが、「re-create」と称し、全て原寸大で精巧かつ鮮やかに再現されていた。

初期の宗教画では自分のスタイルを模索している様が見て取れたし、「取り持ち女」以降では、空間構築と光を取り扱う技術が年を追うごとに洗練されていく様が見て取れた。

《取り持ち女, 1656年》

特に後期の作品である「合奏」では、その極致を感じた。額縁の向こうに存在する隣の部屋を覗き見ている感覚にさえ陥る。

フェルメールの作品はたまに日本にやってきているらしいが、よりにもよってこの「合奏」のみ作品の行方が分かっていない事実が残念でならない。

1990年代に盗難されてしまったとのことであるが、発見されることを願うばかりである。

《合奏, 1664年頃》

本特別展を観終え、「光」を追い求めたフェルメールの科学者的感性を感じることが出来た。

レーウェンフックもフェルメールも、光の振る舞いに並々ならぬ興味があったのであろう。

そのインプットは両者とも同じであったように思う。

つまり自分自身の眼で捉えた「光」を通した世界への興味だ。

興味のアウトプット先が、レーウェンフックの場合は「顕微鏡で光を捉えて世界を観測する」であり、フェルメールの場合は「筆と絵の具で光を捉えて世界を表現する」であったということのように感じた。

最終的な表現方法が異なるだけで、2人の仕事の出発点は似通った立ち位置だったのかもしれない。

以前訪れたルドン展のときにも感じたことだが、科学も芸術も「その人物が世界をどの様に観て、感じて、表現したか」の結果と言えよう。

フェルメールの絵画は、動的平衡の上に成り立つ「光」と「人間の営み」を的確に捉えているからこそ、私達に生命の息吹を感じさせ魅了してくれるのだろうと思った。

今回の熟成レビューは以上です。

やはり科学と芸術は不可分だ、と私は思います。

では。

よろしければサポートの程お願い致します。頂いたサポートは記事執筆の糧として使用させて頂きます。