非行少年について

非行少年について(警察庁HPより)

・少年の定義

少年法2条1項で、「少年」とは20歳に満たない者とされている。

犯罪少年、触法少年、虞犯少年、特定少年に区別できる。

(ア) 犯罪少年(少年法3条1項第1号)

→14歳以上の犯罪行為をした少年。

(イ) 触法少年(同条1項第2号)

→14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年。刑法41条より、14歳に満たな

い者の行為は、罰しない。

(ウ) 虞犯少年(同条1項第3号)

→刑罰法令に該当しない虞犯自由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、

又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年。20歳未満。

以下、虞犯自由

① 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること(例:家庭内暴力)

② 正当な理由なく家庭に寄り付かないこと

③ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人(例:暴力団員等)と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること

④ 自己又は他人の特性を害する行為をする性癖のあること

(例:不純異性交遊を繰り返す)

(エ) 特定少年(少年法62条1項) ※2022年4月改正少年法より

→18歳、19歳の者で、刑罰法令に触れる行為をした少年。

★特定少年の犯した、死刑、無期又は1年以上の懲役・禁固に当たる罪の事件については、

原則逆送対象事件とし、逆送決定後は、20歳以上の者と原則同様に取り扱われる。

事件例:現住建造物放火罪、強制性交罪、強盗罪 等

例)死刑、無期懲役を課することもできる。

★特定少年と時に犯した罪について、起訴された場合は、実名報道が解禁される。

(法務省HPより)

処遇について

(令和3年犯罪白書)

・犯罪少年について

まず、犯罪少年が罪を犯した場合、罪責が罰金刑以下であれば警察から家庭裁判所に対し、直接送致される。それ以外で、被疑事実の嫌疑が認められる場合は、検察官に送致する。そこで、検察においても嫌疑が認められる場合は、全事件を家庭裁判所に送致することとなる(全件送致主義)。家庭裁判所では、送致された事件に関し、個別具体的に判断し、罪責が重大な事件に関しては、検察官送致(逆送)をする。それ以外の事件については、状況に応じて少年院送致や児童自立支援施設送致、保護観察等(これらを「保護処分」という)を行うこととなる。

★検察官送致の事件について

・16歳以上の少年の時に犯した、殺人の構成要件に該当する事件。

・特定少年が犯した、死刑、無期又は1年以上の懲役・禁固に当たる事件。

これらの事件を犯した少年については、刑事訴訟法に則り、検察官により刑事裁判所に起訴され、懲役刑、罰金刑等の刑罰が課されることになる。特定少年の事件については、逆送決定後は、20歳以上の者と同様に取り扱われる。

・触法少年、虞犯少年について

まず、触法少年、虞犯少年については、児童福祉機関等(知事又は児童相談所長)による先議が認められている(少年法3条2項)。よって、家庭裁判所は14歳に満たない者については、原則として、児童福祉機関等から送致を受けた時に限り、審判に付することができる。審判を行う場合は、触法少年・虞犯少年は検察官送致できないため、保護処分や児童福祉機関等送致を行うことになり、これを受けた児童福祉機関等は児童福祉法上の措置を採ることになる。

★触法少年・虞犯少年が検察官送致できない事由

触法少年に関しては、刑法41条が、「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と定めている為、起訴することができない。虞犯少年に関しては、20歳未満の少年まで含むが、刑罰法令に触れる行為を何ら行っていないことが虞犯少年となるための条件となっているため、当然起訴することができない。

★児童福祉法上の措置

児童福祉法27条1項1号、2号、3号のいずれか(3号措置等)

同法28条(28条措置)

同法33条1項 等

保護観察について(更生保護法による)

・保護観察の定義

犯罪を犯した人や非行のある少年を保護観察官と保護司が社会生活の中で指導・支援し、更生に導く制度。

・保護観察官と保護司

① 保護観察官

保護観察、調査、生活環境の調整等、更生保護や犯罪の予防に関する事務を行う、法務省の国家公務員。

② 保護司

保護観察所等の指揮監督を受けて、保護観察の実施、犯罪予防活動等の更生保護に関する事務を行う。非常勤国家公務員で給与は支給されない。任期は2年。

・保護観察の類型

① 1号観察(保護処分として行われる)

→家庭裁判所で保護観察処分に付された少年。期間は、20歳まで又は2年間課される。

② 2号観察

→少年院からの仮退院を許された少年。必ず、保護観察が課される。期間は、原則20歳

まで。

③ 3号観察

→刑事施設から仮釈放を許された人。期間は、刑期の残存期間。

④ 4号観察

→刑の執行を猶予され保護観察に付された人。期間は、執行猶予の期間。

⑤ 5号観察

→婦人補導員から仮退院を許された人。売春防止法による。

・保護観察の方法

① 指導監督

・面接等により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握する。

・遵守事項を遵守し、生活行動指針に即して生活、行動するように必要な指示その他の措置

をとる。

・特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施する。

② 補導援護

・適切な住居を得たり、同所に定住するように助ける。

・医療・療育、職業補導、就職、教育訓練を得ることを助ける。

・生活環境の改善・調整、生活指導等を行う。

・遵守事項について

保護観察対象者は、遵守事項が定められ、違反した場合は矯正施設への収容等、不良措置が取られることがある。

① 一般遵守事項

・健全な生活態度を保持すること。保護観察官・保護司による指導監督を誠実に受けること。

・届け出た住所に居住すること。転居又は7日以上の旅行をするときは、あらかじめ保護観

察所長の許可を受けること。

② 特別遵守事項

・保護観察対象者の改善更生に特に必要と認められる範囲内で、保護観察所長等が定める。

(参考)

通常の刑事手続き

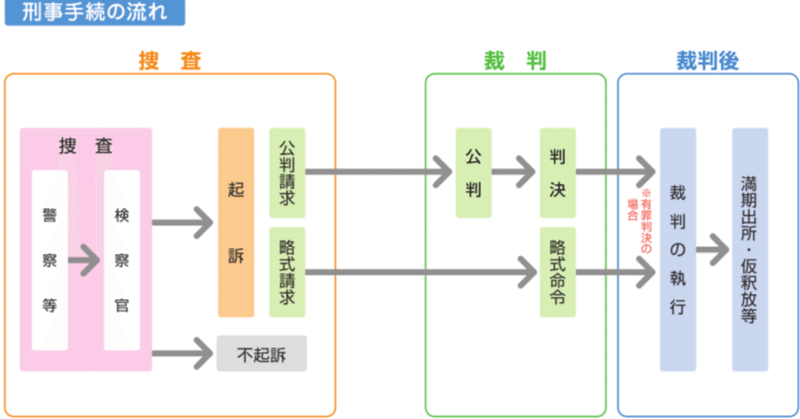

・刑事裁判までの流れ(刑事訴訟法)

警察による任意捜査、強制捜査が行われ、被疑者に逃亡の可能性や証拠隠滅のおそれがある場合には逮捕する(これらが認められない場合は、在宅で捜査する)。逮捕後は取り調べが行われ、犯罪の嫌疑がある場合は、48時間以内に検察に送致される。検察においては、警察の捜査結果を確認し、警察を指揮して補充的な捜査を行う。検察においても、必要があると認められる場合は、地方裁判所(以下、地裁)に対して拘留請求を行い、認められた場合は10日間拘留できる(必要性が高い場合は更に10日間拘留を延長できる。実際には7割程度は在宅で捜査が行われる)。その後、犯罪の嫌疑が認められた場合は、起訴し、地裁に対して公判請求を行い、刑事裁判が行われる。(犯罪の嫌疑が認められない場合は、検察には訴追裁量権が認められており、不起訴とすることができる)。

(参考)

★警察による捜査は任意捜査が原則。強制捜査は令状により行う。

★検察による訴追裁量権は積極的に活用されている。

★逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕がある。

★検察により、犯罪の嫌疑が認められるが、公判請求は行わない場合、略式請求をすることができる(簡易裁判所に対して行う)。

★拘留においては、拘置所や留置所により行われる。少年事件においては、少年鑑別所

において行うことが、原則である。

★検察により、起訴される前は、犯罪の嫌疑が認められる者を「被疑者」と呼ぶ。その後起訴さされると「被告人」となる。民事裁判では、「被告」。

★刑事裁判とは別に、損害賠償請求、取り消し訴訟等の民事裁判を提起できる(不法行為、債務不履行、不当利得 等)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?