「胚葉学」と「性格」の関係。

「胚葉学」って言うと難しいイメージだけど…

細胞の初期の進化の話。

受精卵は細胞がひとつ。

それが約36兆個が増えてきて、今の僕が存在する。

そして、その受精卵がまず最初にどのように進化していくか?ってこと。

動物は基本的に、受精卵からの発生過程で共通した部分を持ちます。

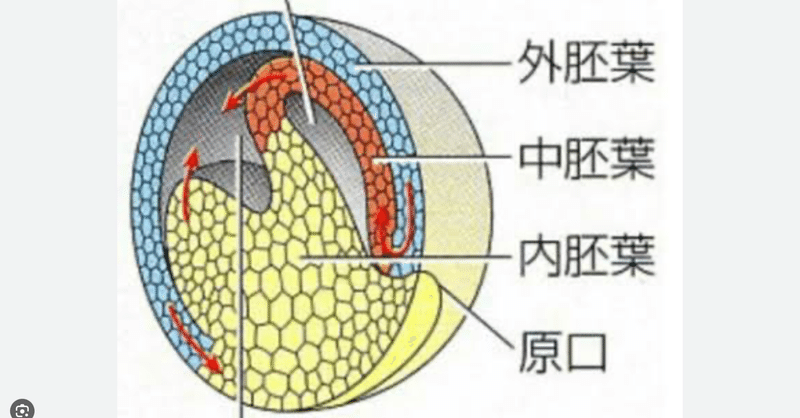

その共通した初期の発生過程で分類される3つの部位があって、

外胚葉、中胚葉、内胚葉と呼ばれる。

(何だか高校の生物の授業を思い出します。)

この胚葉は未分化な細胞でその後、機能別に細胞を分化させて分裂していきます。

発達する部分….大雑把に分けると、

「外胚葉」は脳や神経系統へと優位に発達し、

「中胚葉」は筋肉や骨、内臓へと優位に発達、

「内胚葉」は胃腸などの消化器系統へと発達する。

僕たち人間は、何もこの3つに分類されるわけではないが、

ひとつの傾向として、成長過程においての優位性が見られると思う。

「外胚葉」型傾向の人は、痩せ型の体型で筋肉がつきにくく、骨格が細く体脂肪が低い….消化管の吸収効率が悪く、インスリン感受性も低い傾向。(栄養吸収が悪い消化器系の弱い人は太りにくいので脂肪も筋肉も付きにくい)。その分、神経が優位に発達する傾向にあるので……

……と言うことは、高度な集中力、持続力に優れていて、感受性が高い傾向にある。目標を見つけるとそれに向かって走り続ける傾向になりやすいらしい。

「中胚葉」型傾向の人は、タンパク質合成の力が優れており、摂取したタンパク質や糖質は効率よく筋肥大に活用できる。つまり、筋肉が付きやすい体質で、骨太であまり鍛えなくても平均より筋肉があって、鍛えると筋肉の反応もよく筋肉量が増えやすい……

……と言うことは、身体が強く、身体をよく動かすことができるので、行動的、主体的な生活をおくる傾向にある。自己主張も強くなりがちらしい。

「内胚葉」型傾向の人は、消化吸収能力も高く、タンパク質合成も得意なので、適切なトレーニングを行い、食事管理を徹底すれば筋肥大が可能。

でも、必要以上のカロリーを摂取してしまうと、簡単に体脂肪が増えてしまうので摂取量のコントロールがポイントになる…..

…..と言うことは、エネルギー補給、維持に心配が要らないので、ココロおおらかで

家族、友人、他者に対しての気配りする余裕があり、社交的、生活を楽しめる傾向にある。

性格は生まれつきな要素よりは、育ってきた環境や経験の方が圧倒的に影響していくと思うが、あくまでもその人の資質として、傾向として、このように見ていくこともひとつのヒントになると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?