23-24 M4N CITY 総論

※全文無料

(えぐい金欠です絶対に投銭をください)

※前回同様、可変の表現簡略化のためポジション番号とinv(インバート=転化する)という単語を用いています。

※本内容は、個人の見解によるものです。

吹き渡る風に不愉快な生暖かさが帯び、否が応でも初夏を感じてしまう季節となってきましたね。ベルナルドのスペイン行き報道もそろそろ勢いを増してくる頃合いでしょうか。ところで夏といえばあれですね、皆さんやはり海!フェス!花火大会!みたいな感じなんですかね。いいですか、そんなことをしている暇があるなら試合を見てください。BBQの肩ロースよりもUCLのサッカーボールを追いかけてください。夏イベも楽しいけどね。水分補給忘れずにね。

さて、23-24シーズンもあっという間に終焉。ジローナの快進撃、レヴァークーゼンの無敗優勝、そしてシティの前人未到プレミア4連覇。記録にも記憶にも残るシーズンとなった。

ジョゼップ・グアルディオラのチームを長年定点観測している者として、23-24マンチェスター・シティの軌跡を振り返っていこうと思う。

雑な過去作もあるので読んでみてね☆ ⤴⤴

新スカッド

OUT

イルカイ・ギュンドアン(バルセロナ)

リヤド・マフレズ(アル・アハリ)

エメリク・ラポルト(アル・ナスル)

コール・パーマー(チェルシー)

ジョアン・カンセロ(バルセロナ) etc…

IN

マテオ・コバチッチ(チェルシー)

ヨシュコ・グヴァルディオル(ライプツィヒ)

ジェレミー・ドク(レンヌ)

マテウス・ヌネス(ウルヴァーハンプトン)

主将ギュンドアンがバルセロナへ、麒麟児パーマーがチェルシーへと移籍。マフレズ、ラポルト、カンセロといった可愛げのあった主力級の選手達も新天地へ旅立った。ミニマムスカッドによる安定した出力を強みとするシティにとって、重要な戦力として換算された5人の退団は痛手だった。

特にギュンドアンは、キャプテンという立場だけでなく昨季のシステムを構成する上で不可欠な選手だった。非保持で[4-4]ブロックのCHを担当し、保持でビルド補助からライン間レシーブ、裏抜けまでできて、シャドウとしてゴール前の振る舞いや決定力にも優れた選手は世界中探してもそういないだろう。また、偽CB生みの親としても知られる彼を手元に置けなくなったのはペップにとっても大きな損失であり、副官として師フアンマ・リージョをチームに呼び戻した要因の一つなのかもしれない。

フォーデンに続くEDS産のスター候補として名を挙げたパーマー。持ち前のリーチ×ボールコントロールという傑出した性能ゆえ、前線でポジションを問わずプレーできる貴重なUTとして今季も期待されたが、出場機会を求める本人の意向によりシティズンにとっては辛い別れとなった。周知の通り、移籍先のチェルシーでは早々に才能を開花させ25G15Aと大暴れしている模様。幸せなら良かったよ…。ちなみに筆者は“コール・パーマー、実は未だにシティの選手なんじゃないのいや絶対そうだよね論”を提唱し続けている。

パーマー、分かってるよな??????

— が ー (@windme__) November 12, 2023

一方で夏の市場では目玉となった大型移籍を実現させたほか、例によってユースから原石が輩出され、新戦力には大きな期待が寄せられた。

チェルシーからコバチッチ、ライプツィヒからグヴァルディオル、レンヌからドク、ウルヴスからヌネスが加入。EDSからはオスカー・ボブが台頭し、戦力として定着した。

市場での動きとしては、大目玉・グヴァルディオルへのアプローチは一貫して行われ、巷ではコバチッチの入団は同胞のグヴァルディオルのエージェント絡みなのではという怪し過ぎる話も出た。それとは別に、ギュンドアンの代替及びデ・ブライネの後継としてベリンガムやルーカス・パケタの噂が飛び交ったが、いずれも破談となり結局マテウス・ヌネスに白羽の矢が立った。またザネ、スターリングに続きマフレズがチームを去り、純粋なウィンガー不足に不満の声が後を立たなかったことを背景に、リーグ・アンで躍動していた快速ドリブラーを獲得。

特にグヴァルディオルのフィジカルスペックと、ドクの最終局面の単騎打開力に注目が集まった。

過渡期 ー王位継承ー

コミュニティシールドでの敗戦に続き、コンパニ率いるバーンリーとのリーグ開幕戦でデ・ブライネがハムストリングを負傷し長期離脱を余儀無くされたシティは、22-23システムからの抜本的な変革を求められた。

両WGが陣地を進め、複数の敵をサイドに固定する。稀代の点取り屋がボックス内で相手守備陣を引き連れながら膳立てを待つ。生み出されたスペースは絶対的な質を担保する17番に献上され、レーンを問わずスペースに現れては颯爽と仕事をする。昨季に限らずここ数年、全てはケヴィン・デ・ブライネ王政にあったといえる。その全貌を多くの場面で傍から見届けてきたフィル・フォーデン。シーズン開幕早々にして空いてしまったその玉座に腰掛けたのは、他でもない彼だった。

今季シティの攻撃の基準点は、大外→ハーフスペースと同等かそれ以上に、フォーデンの主戦場となるライン間に重きを置く傾向が強かったように思う。保持陣形[3-2-5]からフォーデンのレーン横断とウォーカーの2-7invで[2-2-5-1]を形成。ライン間へのキーパスが得意なコバチッチも多用され、彼のサリーによる[3-1-5-1]や[2-3-4-1]といったような変則的な陣形から、バイタルの狭いエリアで前を向いたフォーデンやアルバレスがクリティカルな仕事をするシーンが多く見られた。

またこの時期のトピックとして、個人についても数人触れたい。

アカンジは第2節 vsニューカッスル(H)以降、怪我がちなストーンズに代わって3-6inv役に抜擢されている。シーズンを通して見てみると、前後の列調整に加えチャンネルランの達人にまでなっており、最終的には2-3-5-6-8番役をカバーするウルトラUTに変貌したといえる。コンディションの問題もあるだろうが、昨季絶対的な存在と思われていたストーンズと序列を争うレベルに成長しているのだ。

そして鮮烈なプレミア上陸を果たしたドク。彼のドリブルを簡易的に言語化すると「異常なクイックネス」「下半身でのボール隠し」「上半身でのベクトル操作」の3つに集約されると思う。並の選手の初見ではまず太刀打ちできないので、プレミアご挨拶期間となったこの時期、とにかく無双状態だった。この手のドリブラーにありがちなプレーキャンセルや守備意識といった問題もクリアし、シティズンの心を次々と掴んでいった。クロスの精度、スピードコントロール、ファー詰めをマスターすれば文句なしだ。

反対に、この時期のグヴァルディオルは多少苦しんでいたように思う。当時のシティ保持時のHV役としては、ポジショニングやプレー選択に制限がかけられていたため、どちらかというとダイナミズムよりも緻密なボールコントロールやリズム感覚を必要とする。カタールW杯ほどの守備者としての迫力は薄れ、細かなミスや対人負けするシーンも散見された。さらに同ポジションでコンディションを上げ続けるアケの存在もあり、ビッグディールでの加入ながら序列を上げられずにいた。

そして、筆者を含め一部界隈で頻繁に指摘されたのがコバチッチについてだ。可変コストや非保持との兼ね合い上、保持時の2CHをアンカーと偽CBで構成してきたシティにとって、そもそもCH専任のコバチッチはピンズドではなかったように思う。さらに本人の課題として、ドライブ後のプレーキャンセル、ボールキャリースピードのコントロールが苦手という点が挙げられる。特にテンポを落として保持タームにつなげる場面が多いシティにおいては、致命的な弱点と言える。前者のプレーエリア問題は、上述したライン間活用によるフォーデン&アルバレス最大化に舵を切ったことで需要が生まれたものの、シーズン序盤のコバチッチはプレースピードの調整に苦しんでいた。

この問題はコバチッチのみならず、チーム全体の問題でもあった。ペップはフォーデンを初期配置で頑なに中盤起用しなかった。理由はテンポ調整と非保持CHとしてのブロック強度に不安があるからだろう。従って、サイドからライン間に移動してポジショニングする形となる。それに伴い、大外の幅取り役はSB(概ねウォーカー)が担当する。そしてライン間からの急加速志向。保持⇔非保持での可変コストや、トランジション局面の増加、それに付随する問題(被カウンター、筋肉トラブル等)が浮き彫りとなった。

結果だけを見てみると、9月末までは連勝を重ね好調な滑り出しと取ることもできるが、その内容はかなり雲行きが怪しかったといえる。そしてチームの心臓・ロドリを欠くと、少しずつメッキが剥がれていく。

第6節 vsノッティンガム・フォレスト(H)にて相手の首に渾身のモンゴリアンチョップをお見舞いしたロドリに、向こう国内3試合の出場禁止という処罰が下された。結果その3試合全てに敗北、とりわけ vsウルヴスでの負け方は示唆的であった。

黎明期 ー光輝燦然ー

壁にぶち当たったシティは、22-23システムへの回帰・アップデートに着手する。10月のマンチェスターダービーは当時の最大出力を見せてくれる数少ない試合だった。シティの文脈を読み解くキーとなるポイントを2つ取り上げたい。

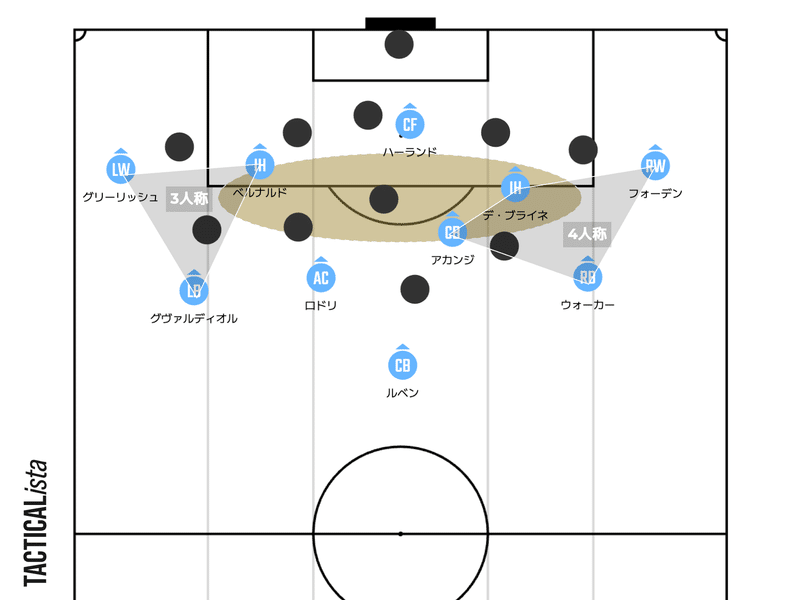

ひとつはWGサポートとしてのSB (ウォーカー)の加勢制限調整。昨季、WGのベルナルドに対するウォーカーのサポートは、ネガトラ面を考慮して徹底して制限が掛けられていた。ハーフスペース強襲を得意とするデ・ブライネのポジションに入ったアルバレスを、サイドの2人称攻撃から解放しペナルティボックス内に送り込むため、WGのフォーデンに対するサポートとしてウォーカーの積極的な攻撃参加が解禁された。

もうひとつは、非保持の変化。デ・ブライネの守備負担を考慮し、[4-4-2]のミドルセットを基軸とした昨季に対して、今季は運動量豊富なIHを揃えた[4-1-4-1]気味なハイプレス型へとシフトしていった。特にベルナルドはシティのプレッシングに欠かせない存在となっており、CB・GKに対するプレスへのジャンプ役、グリーリッシュの背中へのスライド・圧縮役、アンカー脇へのプレスバック役と重要な役割を複数担っている。さらに、この試合で話題となったストーンズとルベンの左右交換も、(エデルソンの利き足同サイドCB化とは別に)ベルナルドのプレーエリア由来のものだと考えられる。プレスに出たベルナルドの背中を使われた際にストーンズが迎撃し、ルベンを最終ラインのカバー役に留めておくことができる。また、保持においてもベルナルドがサイドフローした時のIHエリアにストーンズが列上げする動きは今季の十八番となっている。

一方で、この時期からいくつかのプレミア中堅クラブを筆頭に、対[3-2-5]シティ戦法が密かに流行っていた。

ブロックの1stラインを下げてFW-MF間のゲートを消す。ロドリに列調整(サリー)をされても放置、ベルナルドにサイドフローをされても前進されない限りは放置。つまり中盤は絶対的なゾーンディフェンスとなる。一方ライン間迎撃から最終ラインにかけては人基準で徹底的に捕まえ、シティから中盤の空間と前線の時間を奪おうというテーマだった。

パレスもそうだったけどエバートンも対シティをよく研究してる感があるな。3-2-5に対して4-4-2で構える。ポイントはビルド隊の最後尾を徹底して放置すること。ゾーン1ならエデルソン、ゾーン2ならアカンジ(ルベン)。前の2をシティのドブレに噛み合わせてSHは外切りでHVにプレス。

— が ー (@windme__) December 28, 2023

HVへのプレス以外は基本的に外に押し出す守備。特にシティのWGは後方からの大外加勢が無いのでIHのチャンネルランに集中して監視されるとかなりしんどそう。グリーリッシュはまあ例外。

— が ー (@windme__) December 28, 2023

ただしポジトラ待機要員が設定されていないため、ボールを奪ってもシティのハイプレスから脱出できずに陣地を進められず、一生ボールを握られることになるため、攻撃を完結させるスペシャルなアタッカーを持たないチームが本気で勝ちに行くにはあまり得策ではないようにも感じた。

このような22-23リバイバルとは別に、まったく新たな試みも見られた。コバチッチのフィットに伴い、グヴァルディオルとウォーカーをWB運用した[2-3-4-1]システム。フォーデンをトップ下に据える新王政ともいえるだろう。サイドからの陣地獲得・前進を少なくし、押し込み局面のローブロックを相手にするよりミドルブロックのライン間からバグを起こそうという魂胆だ。配置的優位性よりも、変化し続ける盤面におけるリアルタイムでの関係性を重要視したこの文脈は、往年のフットボール界を席巻したポジショナルからの脱却を感じさせた。

そして2つのシステムが相互に作用し合い、どちらの要素も内包する複合的な体系へと変化していく。

[3-2-5]をベースに、両サイドのHVの加勢、幅取り役のレーン横断、それらに付随するポジションチェンジを良しとする、いわゆるリレーショナルなフットボールを展開した。キーワードは“空白のエリア”。数年前から、5レーンのうち1つを埋めずに流動性の起点とする“空白のレーン”という単語をよく耳にしたが、それをさらに細分化し、幅軸だけでなく奥行き軸も指標として取り入れた概念だ。

観ておかなければ後々困りそうなので、最近少しずつボローニャをかじってるんだけれども、いやはや中盤スペース創出・活用術のお手本と言った感じ。サイドフローとエントレの合わせ技、SBのリアルタイム可変、CBのインナーラップ。

— が ー (@windme__) January 14, 2024

ポジション番号でエリア区分しておいて本当に良かったでしょこれ。空白のエリアをつくる、盤面に応じて隣接するエリア(IH,SB,CB)の選手がそのスペースを使ったり使わなかったり。

— が ー (@windme__) January 14, 2024

最初から決まった立ち位置を取らないことは、次の盤面の後出しじゃんけんになり得るから強いな。相手は1人空白のエリアを守らされてるのに対して一手先をいける。

— が ー (@windme__) January 14, 2024

サッカーを空間だけでなく時間的に捉えた時、選手のアクションは"立ち位置の変化"ではなくその"動線"であることをひしひしと感じる。

— が ー (@windme__) January 14, 2024

シティでは、主にCCB(ルベン)脇に空白のエリアが初期設定される。例えば、ルベンにプレスがかかるとロドリはその脇のエリアに列を下げてコースをつくる。この時マークがついてこなければ自分でボールを引き取り、ついてくれば一列前に新たな空白のエリアが発生する。同様に、HVにプレスがかかるとベルナルドはサイドに流れてコースをつくる。サイドから前進した時、空いたIHのエリアをWGの横断やCHの列上げ等で活用する。隣接するエリアの選手は空いたエリアに移動してボールを引き出すのか、そこに止まってホルダーが持ち運ぶスペースを確保させるのか、はたまたさらに奥にポジショニングしてスペースを引っ張るorレシーブするのか、という選択を敵の動きを見ながら判断し続けるのだ。

CB脇を起点とする空白のエリアの連鎖活用は、スローリーなビルドアップで行われるため認識しやすいだろう。今季のシティやレヴァークーゼンの凄みは、これらをライン間の狭いエリア区分で高速で実行し続けている点にある。組織でブロックを分解できても、強烈な個を持った破壊者がいて初めて功を奏す。そうした人・空間の出し入れをフィニッシュへと直結させる力こそ、フォーデンやヴィルツの王たる所以なのだろう。

融合 ー2つの玉座ー

年が明けると共に、ケヴィン・デ・ブライネが帰ってきた。あまりにも、あまりにも凄まじい復活劇だった。靡くブロンドヘアと圧倒的なクオリティをもって、やはり一瞬で、このチームの王が誰であるかを今一度示したのだ。ここから新旧マンチェスター・シティW主役の共演が始まる。

シティが年明けから異常な強さを発揮するのは恒例のことで、フォーデンがハットトリックをしたかと思えば、デ・ブライネが4アシストをぶちかまし、その隙にハーランドが5ゴールを叩き込む、なんていう破茶滅茶な期間は記憶に新しいだろう。

フォーデンは再び右サイドに主戦場を戻し、デ・ブライネとのレーン交換、ウォーカーの2-7invに伴ってライン間に忍び込む形が基本線となった。さらにグヴァルディオルの加勢制限も解除され、グリーリッシュとのポジションチェンジやリアルタイムでの2-8inv等、中央はもちろんサイドでも人と空間の出入りが活発になった印象がある。

怪我人勢も順調に復帰し、正念場となるリーグ終盤戦やCL決勝トーナメントには万全な体制で臨めていた。CLこそマドリーの粘りに苦杯を喫したものの、90分ゲームでは全コンペティションを含め年の瀬から無敗と圧倒的な期間となった。

23-24マンチェスター・シティの強さの本質を知るため、さらに踏み込んでオンピッチの話を掘り下げたい。

当たり前だけど保持を語る上でゾーン分けしないといけないよなー。最近はゾーン1のGK参加による変化どころじゃなくなった。陣地の高さ(ロスト後のリスク)と、設定される空白のエリアの関係性とかはいずれシティのケースで文章書きたい。

— が ー (@windme__) April 13, 2024

ということで、3つのゾーンに分けてシティのボール保持を見ていく。

ゾーン1 (vsハイプレス)

基本的に、プレス回避が世界最高レベルに上手いシティ相手にハイプレスを選ぶチームは多くない。そのためサンプルはかなり少ないが、昨季からは変化が見られた。GKの両脇に2CBが立ち、ロドリ脇にギュンドアンを降ろした[3-4]の形を組んでいた昨季に対して、今季はCB3-6inv、SBを片方降ろして左右非対称な[3-3]の形となる。降りたSB側のサイドは空白のエリアとなり、WGへのコース開通やIHのサイドフローで使われるスペースとなる。ロスト後のリスクヘッジとして、中央のゲートを通すよりもサイドフローを筆頭に外回りを優先する意識や、ロングボールも多用するスタンスが見て取れる。

ゾーン2 (vsミドルブロック)

昨季に引き続き、ロドリのサリーやデ・ブライネ(ベルナルド)のサイドフローによる1stラインの突破は効果的だ。中→外へのポジション移動は、相手がついてこなければ外回りで安全に前進ができる、相手がついてくれば中央という価値の高いスペースが生まれバグを起こしやすいといった点がとにかく強い。

続いて2ndラインの突破でいうと、左右で違うことをやっている印象だ。

WGの横断受けは左右共通で仕込まれているとして、左の空白はデ・ブライネの出張で、右の空白はアカンジの列上げでスペースが使われる。ゾーン2でロドリの加勢が制限されるのは、恐らくネガトラの考慮と展開役を後ろ側に置いておくためだろう。

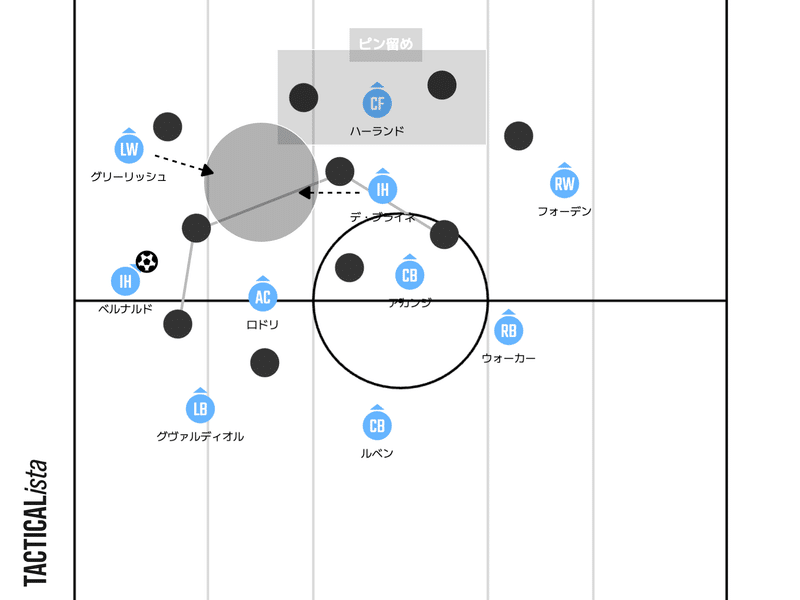

そしてシティにはもうひとつ空白のエリアが設定されている。IHがハーフレーンに、ハーランドが最終ラインに敵を固定することで、ライン間中央に空間が生まれる。このエリアの使い方が今季のテーマといっても過言ではないだろう。

シチュエーションによって盤面が変わるため、パターンは文字通り無数に存在する。その中でも図にした2つの流れは再現性があり、原則として落とし込まれていたのだろう。

特にデ・ブライネに関しては、ライン間横断受けの達人であり、ひとりでスペース利活用を完結できるチート能力を有している。

なお図では1,2手先の動きしか表現できていないが、例えばデ・ブライネが左のハーフレーンまで出張すると元居た中央右側のライン間が空白のエリアとなり、アカンジやフォーデンの次のアクションへつながる、中央に相手の目線が集まるとその先大外をウォーカーが駆け上がる、左サイドでも中央に収縮したCH脇の空間でベルナルドが顔を出す、といったように人とスペースを巡るイタチごっこは終わらない。

ゾーン3 (vsローブロック)

ポケット突撃、ペナ角クロスといったハーフスペース攻略で長年覇権を握ってきたシティだったが、今季はそれらと同等かそれ以上にバイタル意識が色濃く反映されていた。

サイド攻略では、敵の足を止めることに長けたグリーリッシュとは全く異なるタイプの切込隊長として再三マッチアップを制してきたドクに加え、個人的に待望の両利き後方支援型SBとしてシーズン終盤から本領を発揮したグヴァルディオルが躍動。フォーデンのカットイン、デ・ブライネの高速クロス、ウォーカーのバックドアと強力な武器を揃える右サイドに負けないほどのインパクトを残した。

後方支援型SBがシュートにしてもクロスにしても逆足を振れるようになると、シンプルにボディアングルの択が増えてそれを相手に押し付けることが出来る、ペナ角クロスの軌道も使い分けられる、極端に引かれた時にミドルを選べる、逆サイドのバックドアまで選べると。

— が ー (@windme__) April 9, 2024

ロドリやストーンズがポケットランを多用するので、バックドアやミドルの砲台役はいくらでもいて欲しいし、ボディアングルに縛られないのでWGに対してだけでなく全体の後方サポートになれる、もちろんグヴァルディオルの特性上ネガトラの防波堤役にもなれると。

— が ー (@windme__) April 9, 2024

特にパーク・ザ・バスを相手にする時、複数人の相手DFを引き付けるWGと、その後ろで左右の足を振れるグヴァルディオルの存在は今後も重要になるだろう。

そしていわずもがな、昨季に引き続きハーランドの比類無き得点力も健在だ。ゴール期待値(xG)、xG/90min、枠内シュート得点期待値(xGOT) いずれも国内ぶっちぎりの数値を叩き出しており、当たり前にリーグのゴールデンブーツを獲得している。改めて彼の凄さはゴールハントだけでなく、その抑止力にある。ハーランドというオープン兵器がいることで、敵はハイラインを敷いてライン間へタイトな迎撃に出られない。今季のメインテーマとなったバイタルエリアという舞台は、ハーランドがいた上で成り立っていたことを忘れてはならない。

布石 ー集大成へー

プレミアリーグ最終節 vsウェストハム(H)。4連覇を決めたこの試合では、今までとは違った仕草を見せている。両SBが絞る[2-3-5]をベースとし、グヴァルディオルの2-7,8invからなる[3-1-5-1]、さらにアカンジの3-6invからなる[2-2-5-1]。相手の圧力を見ながら攻撃出力を調整し、配置を動かしていく。ここにきて、[2-3-5]に帰ってくるのだ。

そもそも欧州フットボールの歴史を顧みれば、[2-3-5]⇔[3-2-5]の流れは戦術革新として往々にして見受けられる。

1920年代、まだオフサイドラインが「後ろから3人目の選手の位置」と規定されていた頃、標準的なフォーメーションは[2-3-5](ツーバックシステム)であった。これはフルバックのひとりがオフサイドラインを高く維持し、もうひとりがスイーパーとして裏へ抜けてきた敵を迎え撃つ形で守れるためである。ラインブレイク後の人的担保を有しながらオフサイドトラップを仕掛けることが可能であり、圧倒的に守備側有利な時代が続くことに。スポーツとしての欠陥を重く見た英サッカー協会は1925年、オフサイドラインを「後ろから2人目の選手の位置」と再定義し、国内リーグの1試合あたりの平均得点数は跳ね上がった。ルールの改定は、新たな革命を引き起こす。

イタリアでは[4-3-3]の創始者 ヴィトーリオ・ポッツォが、「メトド」と呼ばれるWW型の[2-3-5]でより強固なディフェンスと効果的なカウンターを可能にしたという。オーストリアでは偽9番(フォルスナイン)の先駆となった「Wunder team (=奇跡のチーム)」が[2-3-5]で世界を魅了した。このチームを’34年のW杯準決勝で打ち負かし、引導を渡したのもまたポッツォ率いるイタリアである。

’30年代、アーセナルの指導者 ハーバード・チャップマンによって攻守分業制のWMシステム、すなわち[3-2-5]が生み出され隆盛を極めた。

’50年代にはWM型の亜種"MM (Magical Magyars )"システムのハンガリー代表が世界最強と謳われた。マンマークが主流の当時、[3-2-2-3]のミラーゲームで、前線のポジションチェンジを起点に、噛み合っていた人基準のマークを引き剥がし、フリーマンやスペースを作り出すことで猛威を振るったのだ。

時は流れ’70年代、ミケルスが伝導し、かのヨハン・クライフが体現したトータルフットボール概念が世界を変える。攻守分業制の文化を覆し、ここで初めて11人全体として真のプレーモデルが誕生する。そしてクライフ率いる"エル・ドリーム"バルサの心臓を務めていたのが、他でもないペップである。オランダ、スペインで醸成したエッセンスをフットボールの聖地・英国に再び還元する形で、[2-3-5]⇔[3-2-5]のサイクル、すなわち戦術革新のサイクルをたった数年で回し続けるこの男は、やはり偉大な狂人だ。

話を現代へ戻そう。昨季の総括noteの末尾で述べた通り、ペップのチームビルディングは3年周期と言われている。アグエロ最大化の16-19、ゼロトップの19-22、そしてハーランドの加入と共に全方位型へと舵を切り最大の栄光をもって幕を開けた恐らくペップ・グアルディオラ最後の3年、22-25。2025年までの契約を満了次第、クラブから離れる意向を示している。つまり来季がマンチェスターでの彼の最後の年となる可能性が高いのだ。ペップ・シティ、完結編である。

ここからは筆者の妄想となるが、24-25シーズンを簡単に展望していきたい。ペップ・シティの集大成は、[2-3-5][3-2-5]の使い分けを基軸とするシステムの構築が予想される。正確には、もはや彼らのシステムをただの番号で表記することなどできなくなるだろう。というか、もうできなくなってきている。各ポジションの可変は、4つの局面ではなく無数の盤面に紐づいている。細やかなルールなきルール設定を、リレーショナルの概念と、当然選手達の卓越した戦術理解度が可能にしたのだ。出力調整によるサイドの2人称・3人称・4人称の使い分け、敵陣幽閉・ミドルセットピン留め・誘引擬似カウンターの使い分け。状況に応じてSBの2-3-6-7-8inv、CBの3-6invを同時に出力した最終節は、その布石になっているのではないだろうか。

それに伴い、敵陣の攻略方法もこの8年の総決算となる。セグンド強襲、ポケット奪取、ペナ角クロス、ストーミング、マイナスミドル、誘因疑似カウンター、ライン間破壊 etc…。フットボール戦術史100年の上に成り立つペップの監督キャリア17年、マンチェスター・シティでの8年で培ったあらゆる攻略の手札を引っ提げて有終の美を飾るその時を、世界は待っている。

おわりに

"Phil’s going nowhere — Phil is City"

19歳という若さで世界最高の指揮官にクラブの未来を託された英国の至宝にとって、戴冠のシーズンとなった23-24シーズン。先王の離脱と世界的なライン間トレンドが重なり、タイミングが出来過ぎな気もするが、フォーデンは見事に応えてみせた。その左足は、今後数年のクラブの栄光を、そしてフットボール界の未来を切り開いていくことだろう。

長年鎬を削ったリバプールは、名将ユルゲン・クロップに別れを告げ、新たな道を歩む。アルテタ・アーセナルも熟成され、圧倒的なクオリティを継続して発揮している。国外に目を向けると、シャビ・アロンソ率いるインヴィンシブルズがついにCLに乗り込み、世代交代を迎えた白い巨人も相変わらず憎らしいほどに強い。どこも止まっていられないのだ。

時代の進歩と共に、データに基づく分析やスカウティング、世界的なアスリート能力の向上、スタジアム等対外的な環境の整備など、チームの強さという観点からすれば様々な要素が絡み合い、誰もその絶対的本質を知ることは出来ないのかもしれない。ただし、それらのアウトプットは全てピッチ上に集約され、我々はそれを目にすることができる。「結果(スコア)が全て」ではあるかもしれないが、その内容にこそフットボールというスポーツの解釈的な魅力が詰まっていると自分は思う。

現状そこに最も拘り、徹底し、結果へ繋げるのがペップ・グアルディオラであり、マンチェスター・シティだ。稀代の戦術家が織りなす8年の集大成を、若きクラブアイコンによる新王政を、我々は刮目すべきなのだ。

未知なるプレミア5連覇へ、欧州王座奪還へ、主要タイトル7冠へ。壁を乗り越えた先には、さらに大きな壁が待っているものだ。それを楽しめるヤツこそ、世界へ挑戦状を叩きつけることが許される。彼らのチャレンジは、この先も永劫続いていくことだろう。

SKY IS THE LIMIT.

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?