怒りから読み解く、米津玄師「ゆめうつつ」の歌詞考察

”ゆめうつつ”についての考察は、すでにこの記事に書いたがまだ書き足りない気がしている。(未読の方がこちらを先に読んでいただけるとありがたいです。)↓

”ゆめうつつ”は米津本人が「怒りに満ちた曲」だと言っている。今回はこの「怒り」を軸に歌詞を読み解いていきたいと思う。

”ゆめうつつ”に含まれる外因性の怒り

社会がもたらす外因性の怒りは今に始まったことではない。2019年「異常な世界」に対する静かな怒りを内包しながら「なあなあでいきましょ」と歌った”でしょましょ ”。

それから半年足らずの間に全世界が想像を絶する混乱の渦へと堕ちて行った。湧き上がる義憤、歪んだ正義、短絡的な言葉が凶器となり傷つけあう人々。病からも困窮からも遠いところにいる自分。誰をも救えない無力感。多かれ少なかれ身に覚えがある。誰もが罪人だった。

米津玄師はそれを一身に背負って「STRAY SHEEP」をリリースした。大袈裟でなく、この時期に稀代のトップアーティストが放つ3年ぶりのアルバムにはそれだけの重みがあったのだ。

大ヒットの裏にある声なき怒り

「STRAY SHEEP」は初日出荷時点でミリオンを記録し、ポップスターとしての米津の力を見せつけると同時のその地位を揺るぎないものにした。

しかし、当時出演したNewsZeroで米津は「普遍的になればなるほどそこからあぶれる人間も生み出していく」と憂慮している。

あえて辛辣な言葉を使えば「はぐれ者の負け犬」だった米津が、これほどまでの存在となったことは、胸のすくような希望に満ちた下克上である一方で、不遇に喘ぐ者たちには裏切りのように映っているのかもしれない。

身長188センチで年収5億円のくせに何がLoserだよ!

弱者を踏み台にして社会の上にいる勝ち組じゃん

パリピでドン引き。ビジネス陰キャなんじゃ?

SNSには理不尽な怒りに満ちた言葉(特定されないようアレンジしてます)が堆積していく。こんな怨嗟、嫉妬だけならスルーもできよう。しかし、こんな声さえ持てない者の行き場のない寂しさや悲しみを米津は知っている。かつての自分がそうだったからだ。

傷つきやすかったり、些細なことでひどく沈みこんでしまうような人たちに対して、自分はどんなことができるのか。大人としてのある種の浅ましさみたいなものを引き受けながら、どんなふうに包み込んであげることができるのか。(2020年 ナタリーより)

知らずの間にズレていく内因性の怒り

「自分の弱さを言葉にして切り売りするわたし」と言っていた米津。本人がその弱者性、マイノリティ意識をいまだ持っていたとしても、もう世間はそういう目では見てくれない。

お前はもうマイノリティじゃないだろ

いろんなモノを持っていて

器用にやってるじゃないかっていう。

(2021 Rockin'onJAPAN より)

今の自分の立場と世間の目との温度差に気づかなかった自分への怒りも少なからず”ゆめうつつ”に紛れている。

いつしか余計なお世話を焼いてしまっていた自分。こんな自分でもここまで来れたんだからお前も頑張れよみたいなマッチョイズム。強運や恵まれた環境に対して感じてしまううしろめたさ。

過剰な思いやりはややもすれば偽善や傲慢にも映る。そんなことが知らずのうちに相手の尊厳を傷つけ軋轢を生む。

「同じ弱みを共通言語にしてみみっちい傷の舐め合いをしてちゃダメなんです(2015年 Rockin'onJAPANより)」と、前を向いた米津を嬲る負け犬の遠吠え。本音を言えば、そんなギクシャクしてしまう関係性への怒りもあったのではないだろうか?

怒りを軸に歌詞を読み解く

2017年のブログにこんな文章がある。

誰も傷つくことのない楽しい世界を想像する。なんか全部面倒くせえ毎日から逃げるようにして夢を見る。

冒頭の「夢の続きをいつまでも探していた」とは、まさに”誰も傷つくこともない楽しい世界”。だが、そんな夢はなかなか見つからない。人は生きているだけで誰かを傷つけてしまうものだから。

最初の1行でこの曲の主語が米津本人であることがわかる。

日のあたる表通りではなく「あまねく町の側で揺蕩う路地裏」をフラフラと探し歩く。狭い道を好んで散歩するという米津らしいフレーズだ。

「広告を携えて飛び立つ紙飛行機」とは、怪しいネット広告と一緒に拡散されていく薄っぺらい言葉。それを「何処まで飛んで行くんだろう」と冷たい怒りとともに眺めている。

知名度が上がり驚異的なセールスを記録しようとも、それで世の中が良くなったり誰かを救えていると満足できない。そんな「虚しさばっかり見つめ続けるのは」立場が変わり周りの見る目も変わってしまっても「誰かの痛みに気づきたかった、ひたすら」だから。

それでも去っていくものは仕方がない。それがファンであれ友達であれ。「何かを得れば何かが目の前を通り過ぎる。さよならまた会えるかな」

顔を合わせて会うこともできないこのご時世「背中合わせの旅はまだ続いてく」。その間にも「誰も知り得ない傷が癒えずに増える」けれど、誰だって「どうせいつかは風に溶け消える。ならば今夜くらいは」

米津は「死」を「消える」と表現することが多い。”アイネクライネ”の「生まれてきたその瞬間にあたし消えてしまいたいと泣き喚いたんだ」という歌詞を、一部のライブでは「〜死んでしまいたい〜」と歌っている。

「羽が生えるような身軽さが君に宿り続けますように」この”君”とは今、苦しみに喘いでいる人たち、必死に頑張っている人たち。

蛇は医療のシンボルマークだ。WHOのロゴにも世界中の救急車にも蛇のマークが付いている。「むくれ顔の蛇も気づきはしない、日々の隙間でおやすみ」とは、パンデミックを今夜だけでも忘れて、むくれている蛇(=混乱する医療、暴れまくるウイルス)から離れたところでおやすみと囁いている。「君が安らかな夢の中、眠り続けられますように」と。

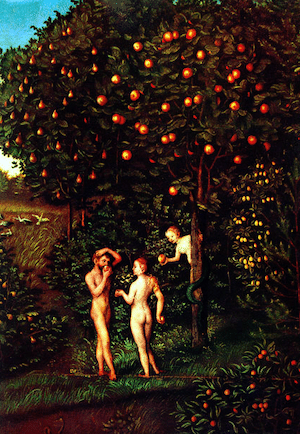

しかし、蛇にはもうひとつの隠された意味があるように思う。エデンの園で人間を唆し禁断の果実を食べさせた蛇だ。旧約聖書の原罪とは「善悪の知識」を得てしまったことから始まる。

その蛇がなぜむくれ顔なのか?

神を盲信し善悪の判断や羞恥心もなく生きてきたアダムとイブを、与えられた情報を判断する基準も持たず、ただ鵜呑みにする人々に重ねているのではないだろうか?忠告を無視された蛇はむくれてしまいこう言い放つ。「あんな姿じゃいられない」つまり全裸であることにさえ気づかない人間たちのことだ。

この視点で見ると「子供みたいなまま遊び疲れてそれじゃ、また明日」は、強烈な怒りを含んだ皮肉に聞こえる。

そして、2コーラス目。

世界中で巻き起こる様々なニュース。それは時に呆れるほどに馬鹿げている。そんな「間抜けな惑星に棲みついた羊の群れ」はまさに迷える羊である。

「風と花と鳥に開かれた瀟洒な宇宙船」は自然界における美の象徴である「花鳥風月」を表しているが、「月」だけが「瀟洒な宇宙船」と表現されている。

自分自身を自ら発光するのではなく、月のように外からの光を反射して輝くものと語っていた米津。いつしかすっかりリッチに垢抜け、遠い遠い存在となった”月”を瀟洒な宇宙船になぞらえたのか?

アドバルーン発言とは政治的に未調整の課題について世論の反応を探るために行う試論のことである。「何かを探し何かを見捨てるアドバルーン」はこのトライアルバルーンを意味していると思う。

世の中もその進むべき道を探り探り右往左往している中、自分は迷える羊の群れにいるのか?風・花・鳥に開かれていても、もう手の届かない瀟洒な宇宙船から地上を見下ろしているのか?

「わたしは何処にいるんだろう」

「明るいところに行きたいんだけれど、明るいものに対して「あ、眩しいな」ってなっちゃう。(Rockin'onJAPANより)

キラキラしたリア充ライフ、意識高い系のポジティブシンキング。そんな楽しい、正しい、幸せと一方的に定義づけられた「眩い光に絶えず誘われている」でも、そこからは程遠い「零れ落ちた羊はまだ夢をみる」

こぼれ落ちるもの、見逃されてしまうものをすくい取って、音楽に還元したいと考えています(ナタリーより)

そんな思いで音楽を作り続ける米津もまた「どうせわたしも風になり消える、ならば今夜くらいは」

News Zeroのインタビューでは「全員がマスクをつけ声を出すことも許されない世界が可視化された」と語っていたが「声が出せるような喜びが君に宿り続けますように」は、当然、音声としての声だけを示しているのではない。

「革命家の野次も届きはしない夜の淵で踊りましょう」このフレーズにはストレートな怒りが滲んでいる。ここでいう「革命家」とはこんな人のことだ。

表面上はものすごく大義名分がありそうな言葉で覆い隠して、自分の稚拙な欲求を隠そうとするのはすごく醜悪な行為だと思う。(CUTより)

誰かの意見や切実な想いに野次を飛ばすような輩は無視して楽しくやろうよと誘う。それが「あんな人には解らない」につながる。

さて、「君が望むならその歌は誰かの夢に繋がるだろう」の「君」とは誰なのだろうか?これは零れ落ちた羊たちであり、いまだその一員かもしれない米津自身。

あらゆるニュースの真相、ひとりひとりが抱えている「物語の裏」は、結局いつまで経っても「隠れたまま」なのだ。だから、今は夢の中でゆっくり休んで「それじゃ、また明日」と手を振る。それはしょうもない明日かもしれないけれど…

思い詰める間もないくらいテキトーにいきましょう。

そのほうが幾分楽しいやな。(インスタライブより)

「ゆめうつつで生きていく」という歌詞は、この「テキトー」に近いかもしれない。ずっと頑張り続けるのではなく、自分のパーソナルスペースを確保し騙し騙し生きていこうと。

米津はポップソングを作ってはいるが、それは大衆に網をかけるようなものではない。その想いを「ひとつずつ愛し合う」という言葉に託している。

音楽も、自分と言う人間とそれを聴いてくれる人という1対1の関係性というのがあって(2017 Rockin'nJAPAN)

その音楽は「躊躇わず渡っていく、君の元へ」と続く。

それでも「やるせなくて嫌んなる。面影は遠くなる」。この面影とは夢の中にいた誰か。幸せの残像。”うつつ”に戻れば”夢”の安らぎはフェイドアウトしていく。

だから、こう歌うのだ。

「疲れたら言ってよ、話をしよう」

読んでいただきありがとうございます。

よかったら是非、スキ&シェア&フォローをよろしくお願いします!

この「ゆめうつつ」の関連記事も読んでね。↓

*Twitter、noteからのシェアは大歓迎ですが、記事の無断転載はご遠慮ください。

*インスタグラムアカウント @puyotabi

*Twitterアカウント @puyoko29

米津玄師を深堀りした全記事掲載の濃厚マガジンはこちらです。↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?