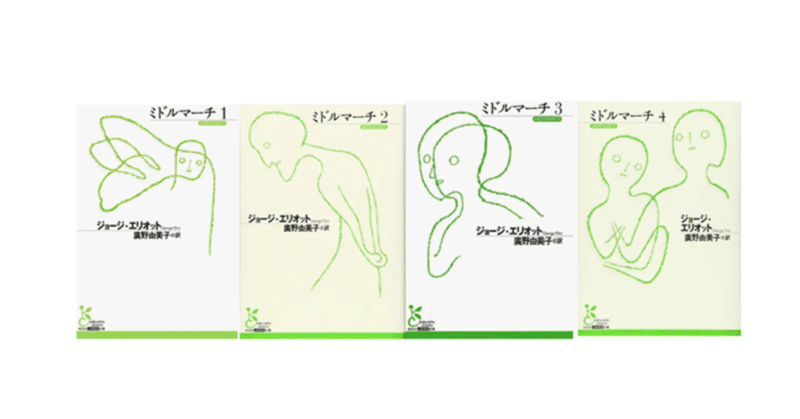

『ミドルマーチ』(1~4)ジョージ・エリオット (著), 廣野 由美子 (訳) 「偉大なイギリス小説100 第1位」「英国小説の最高峰」って言われると、すんごく敷居高そうだけれど、今で言えば「NHKの朝の連ドラ史上NO1」な感じの超面白小説ですよ。おすすめ。

『ミドルマーチ』(1~4)

ジョージ・エリオット (著), 廣野 由美子 (翻訳)

Amazon内容紹介

知的で美しいドロシア・ブルックは二十歳前の娘だが、自分の人生を偉大な目的に捧げることを熱烈に願い、温厚でハンサムな准男爵を退けて、学究生活に打ち込んでいる厳めしい五十がらみの牧師と婚約する……。地方都市ミドルマーチを舞台に緻密な人間描写で織りなす壮大な物語。「偉大なイギリス小説100」第1位(2015年、BBC調べ)に選ばれた、英国小説の最高峰、ついに開幕。〈全4巻〉

ここから私の感想

僕は面白いと思った小説をときどき妻にも勧めるのだが、妻と私は小説の趣味が一部重なるものの、かなりズレがあるので、「つまらない」「わからない」と言って途中で放棄されるものもある。そんな中で、これはかなりヒットだったようである。子供時代の愛読書が『赤毛のアン』シリーズだった妻にとっては「ああいう感じの大人版イギリス19世紀版」と感じられたようである。感想を書こうと読み返そうとしても一巻が見当たらない。妻が持ち歩いているのだ。(kindle版はunlimited会員なら1巻だげタダで読める。ので感想を書く用にダウンロードしてしまった。)

世界文学、海外の小説といっても、本当に難解な訳分らんものから、圧倒的にエンターテイメントとして面白い、当時のリアルタイム本国読者にとっては「NHKの朝の連ドラ」や、ネットフリックスで大ヒット・韓流ドラマみたいなものまであるわけで、この小説、どう考えても後者である。

NHKの朝ドラといえば、女性主人公の一生を、生い立ち、、家族、恋愛、結婚、仕事や社会的使命を実現していく過程を、周囲の人たち、当時の時代、社会の変化とともに明るく描いていく、というやつである。たいてい主人公はちょっと変わり者で、でも一生懸命でけなげで、周囲の無理解や時代の因習、そういうものと戦いながら、理解者や友人、恋人や配偶者にも助けられ、時代の中でたくましく生き抜いていく。

この小説、まあ、そのまんまではなくて、複数の重要人物が織りなす、イギリス地方都市の社会まるごとを描いているのだが、基本、NHK朝ドラ的に読めるのである。

途中から大映テレビ赤いサスペンスシリーズとか韓流ドラマ、夫婦生活の暗く重たい葛藤から遺産相続争いから、はては有力者の秘密の過去となんとかとか、そういう展開も入ってきて、もう目が離せなくなってくるのである。

ただし、なのだな。この手の小説、「本国の人にとってはわかりやすいエンターテイメント小説として読めるのに、日本人にはなかなかそうやって読まれない」のには、理由がある。

NHKの朝ドラ、例えば、よくある時代設定は、太平洋戦争の前の昭和初期から始まって、戦争の苦難の時期に恋人や夫が戦争に取られて、戦後の混乱期を乗り越えて、高度成長期あたりで終わる。こういうドラマだとしよう。皆さんのような日本の視聴者なら、(別にその時期に生まれていなくても)、その時期がどんな時代で庶民がどんなふうに苦しんで、どういう事件があって、ということ、多くのテレビドラマや映画やなんやかんやを山のように見ているので、知っていますよね。ああこの人は貧農の出で、この人は大阪の富裕な商人で、この人は山の手の大学教授夫人で、全部「はいはい、そういう階級職業の人ね」というの、わざわざ説明しなくても分かりますよね。

大河ドラマでもそうでしょう。「はいはい今回は明治維新ね」とか「今回は戦国時代ね」とか、正確なのかどうかはともかく、その時代の社会と階級と風俗習慣と大きな事件みたいなことは、視聴者はなんとなく分かっているだろうという前提で、テレビドラマは展開するわけだ。

この小説も、書かれた当時のイギリス人にとっては、「ああ、今から40年ほど前の、あの時代を書いているのね」って、説明しなくても、全部、分かるわけだ。時代も、社会や階級や、それぞれの人物の職業とかなんかが意味するところとか。ところが、日本人にとって、「1829年からの数年間のイギリス」って、どんな時代なのよ。世の中はどんなで階級とか職業が何を意味していて、どんな変化の真っただ中にこの人たちはいるの??ということが分からないでしょ。よっぽどの変人歴史マニアでない限り。小説の中からおぼろげに読み取って想像しようとしても、分からないことが多すぎるわけだ。

作者ジョージ・エリオットというのはジョージというくらいだから男性名前だが、実は女性作家である。本名メアリ・アン。1819年生まれで、1880年、61歳で亡くなっている。この小説は1869年、作者50歳のときに書き始められ、1872年、53歳完に最終巻が出版されている。書かれたころのこの時代はヴィクトリア女王の治世で、大英帝国の全盛期だったわけで、イギリス文学も女性作家たちも大活躍する時代なのだ。で、小説はヴィクトリア朝が始まる直前の、リージェンシー摂政時代と言われる時代の話なのね。摂政時代とは

ウイキペディアから引用

イギリスにおいてジョージ3世が統治不能に陥り、息子の王太子ジョージが摂政王太子として統治した時期を指す。ジョージ3世が1820年に死去すると、摂政王太子はジョージ4世として即位した。「摂政時代」は正式な摂政時期である1811年から1820年までのほか、より広くジョージ3世の治世の後半である1795年からウィリアム4世が死去する1837年を指すこともある。その場合にはジョージ4世とウィリアム4世の治世も摂政時代に含まれる。摂政時代にはイギリスの建築(英語版)、文学(英語版)、ファッション(英語版)、政治、文化で特徴的なトレンドが見られた。摂政時代は1837年にウィリアム4世が死去、ヴィクトリア女王が即位したことで終結した。

という中のそのリージェンシー時代後期、1829年が小説のスタートなわけだ。

1819年生まれで1869年に50歳になった作者が、自分が10~13歳だったあたりの時代のイギリスの架空の田舎町を舞台に、様々な階級・職業の人たちの織りなすドラマを描いたというわけだ。読者は「はいはい、あの時代ね」と分かっていて読むわけだ。

で、この時代の中上流階級の人たちといっても一枚岩ではなくて、その立場階級に微妙なグラデーションというものがあるということが分かってくると、この小説の登場人物、それぞれが置かれている立場、その欲望や願望、そういうことがよりくっきり見えてくる。

こういうことについて、翻訳者の廣野由美子さんという方は、大変に親切な読書ガイドを、1~4巻の各巻末に書いてくれているので、これをちゃんと読むと、まあだいたい分かる。分かるは分かる何だが、廣野さんの「読書ガイド」、文学者としての文学論的読解視点と、「当時の社会背景説明」が混在するので、その筋の素養のある人にとっては大変ありがたく面白いものなのだが、エンターテイメントとして理解するための基礎知識部分以外の「文学論的視点」がちょっとヘビーである。そして、本当にこの小説を分かりやすく理解するための「ジェントリー」ということについての説明が、ちょっと足りていない感じがする。この小説に出てくるのは架空都市の中上流階級の何家族かの人たちが中心なのだが、それぞれの立ち位置や大事にしていることが微妙に違う。これは「ジェントリー(郷士)」というイギリス独特の階級が、この時代にどういう変化広がり方をしているかを軸に考えるとわかりやすいと思うのだよな。なのでそこをちょっと補足解説していきたいと思います。

Wikipediaから引用。ジェントリについて

貴族階級である男爵の下に位置し、正式には貴族に含まれないものの、貴族とともに上流階級を構成する。貴族とジェントリの間には称号(及び貴族院議員資格)以外の特権的な差異はなく、一つの「地主貴族層」として扱われた。ジェントリは治安判事など地方行政職を無給で引き受け、地方の行政機構の一翼を担うとともに、中央官職へ人材を供給した。

19世紀までのイギリスにおいて、爵位を持つ貴族の家門は他の大陸諸国と比べ極めて少なく、また貴族とジェントリの間に称号(及び貴族院議員資格)以外の特権な差異は存在しなかった。そのため両者は「地主貴族層」として一つの伝統的エリート層(ジェントルマン)を形成し、社交界を通じて両者の通婚化は進み、スクワイアラーキーと呼ばれる強固な地主支配体制を構築していった。

イギリスにおいてジェントリが「ジェントルマン」として社会的尊厳を保ち続けていたことはよく知られているが、これは彼らが広大な土地を所有する地主(不労所得者)として単に贅沢を楽しみ収奪する存在だけではなく、(少なくとも建前の上では)地域社会に奉仕する名士として振るまい、かつそれを周囲に示し続けることで、彼らの支配こそが最上の者による支配なのだという印象を終始維持し続けられたためである。それは、戦争があれば自ら率先して戦場に赴くことであったり、治安判事などの官職を無給で引き受けて地域の治安維持や収税に努めることであったり、慈善事業に積極的に取り組んで地域社会に貢献することであった。

16世紀になると社会の発展や変化に伴って、中間層(ミドリング・ソートと呼ばれる人々)の勃興が始まるが、商業的に成功して莫大な富を手に入れた彼らは、その成功に見合った名誉と尊敬を求め始めるようになる。彼らに地主貴族層への仲間入りの機会を提供したのは、ヘンリー8世による宗教改革であった。宗教改革によってカトリックの修道院は解散させられ(修道院解散)、その領地は王領地へと編入されたが、その土地は後に行政機構改革(政府債務削減)の財源とするために売却されることとなった。この旧修道院領を買い取り、自身の所領とすることで、成功した中間層は念願のジェントリとなることができたのである。こうして「ビジネス」で成功した人物(中流階級)が、成功の仕上げとして土地を買い取りジェントリ(上流階級)になるという道筋は定着していった。時代を経て、立身出世の手段が金融や交易から海外植民地との貿易や植民地経営に変わっても、この道筋は変わらず続いた。このように、成功した人間(新興勢力)を既存体制への挑戦者ではなく、ジェントリという体制側に取り込むことによって、イギリスは硬直化していた階級社会に一定の流動性をもたらすことに成功し、同時に既存の地主支配体制をより磐石なものとすることに成功した。

この小説の主人公、ドロシアの叔父、養父であるブルック氏は治安判事を務める地主、つまり上記Wikipediaでいうところのまさに典型的ジェントリーなわけだ。

もう一人の女性重要登場人物のロザモンド・ヴィンシーの家。父のウォルター・ヴィンシーは工場主で市長。なのだが土地資産を持ってないので、「自転車操業的に大きなお金は動いていて金遣いの荒い生活はしているが、資産が無い」のである。まだ「ジェントリー」とは言えない微妙な立場で、その息子のフレッドは、遠い親戚で死にかけているジェントリー資産家のおじいさんに可愛がられているので、その資産を相続して「仕事をしないで暮らしていけるのでは(ジェントリーになれるのでは)」と期待している。

ロザモンド・ヴィンシーは大変な美女でロンドンの女学校で教育も受けているが、「貴族とつながりのある素敵な男性との結婚」を漠然と目論んでいる。単に地元のジェントリーと結婚するのでは物足りないのである。「不労所得を産む資産があるか無いか」という基準のさらに上に「爵位があるかどうか」という基準があるのである。

一方、ほんとに中心の主人公のドロシアは、典型的なジェントリーの娘としての不労所得(亡父から引き継いだものと、養父からのもの)を持ちつつも、上記Wikipediaでいう「慈善事業」「領地の農民の生活向上」を果たしたいという願望に突き動かされる女性として描かれている。

こういう「不労所得を産む資産・農園領地」を持つジェントリーや、そういう資産を持つ聖職者に対し、資産を持たない専門職や聖職者と言うのは、一段下の階級の人であったことが、この小説では分かる。弁護士も医者も、「中上流階級の社交の中にはいる」のだが、あくまで「働くことで報酬を得て、その範囲でくらしていかなければならない」という意味で、一段下の身分なのである。工場経営者など、本当に富裕になった人は、土地を購入所有することでジェントリーへとなりあがる機会があるのだが、医者や弁護士やその他知的専門職、また聖職者でも領地領民を持たない人は、わりとかつかつの生活をしているようなのである。

また、ジェントリーも、基本的に長子相続が原則で、子どもに領地を分割相続させてはいけない制度になっていたために、資産を相続できない次男坊以下は、大学に行って聖職者になる、軍人になる、といった道を選ぶのが多かったよう。つまり聖職者や軍の士官のほうが、弁護士や医者よりも、上位階級出身のものというのが、この時代の捉え方のようなのである。この辺、知らないと混乱する。

こういう英国の「ジェントリー」が、産業革命による社会変化と、それからフランスでフランス革命からナポレオンの時代を経ての民主主義の進展(選挙権の下への拡大)、その影響がイギリスにもあり(小説中でもおりおり言及される1829年当時の首相、ウェリントンは、ワーテルローの戦いでナポレオンを破った軍人である。)、選挙制度改革が政治の中心テーマであったわけだ。(まだ女性参政権は議論されていない。そういう選挙制度改革の段階である。)

また、小説中、この地方に鉄道敷設工事計画が持ち上がり、主要登場人物がその計測作業にあたるのだが、そういう時代でもある。激変、激動の時代でもある。

これくらいの「1829年当時のイギリスの地方都市」の状況を頭に入れたうえで読み始めると、もうその先にはNHK朝ドラ=けなげな女性の一代記×韓流どろどろ恋愛家庭劇×大映テレビ赤いシリーズ暗い過去が今の生活を脅かすサスペンスが、もののみごとに織りなされるのを楽しめてしまうのである。

作者 ジョージ・エリオット 本名 メアリ・アンについて

翻訳者の読書ガイドでいうと、第一巻巻末についているのの、作者の生涯紹介部分が面白いし興味深い。

なんで男性名で書いたのっていうこともあるが、このジョージ・エリオット、本名メアリ・アンという人、波乱万丈の人物である。そういえば、この小説の主人公女性の1人「メアリ・ガース」という人がいるのだが、資産階級ではない。働き者の建設や不動産管理の専門家ケイレブ・ガースの娘である。ケイレブは、世のため人のためになる「ビジネス」を誠心誠意行って、金儲けは求めない誠実な人物である。娘のメアリも、何度も「美人ではない、丸顔で、人の良さそうな、とてもいい顔をしていて」、芯が強くて思いやりの深い魅力的な人物として、いちばん好意的に描かれている。母親は元教師である。教育熱心な母と仕事熱心な父に育てられた、誠実で心の温かい、美人ではないが誰にでも好かれ、よって複数の男性から熱烈に愛される女性と言うのがメアリ・ガースなのだ。その人物に自分の本名と同じ名前メアリを与えているのにははっきりと意味があると思う。父親ケイレブの職業含め人物像は作者の父親の投影ともいわれているのだそうだ。

作者本名、メアリ・アンも、全然美人ではないが、魅力にあふれた人で、当時の有名有能な文学者などと、ものすごくたくさん恋愛を経験する。

読書ガイドから引用する。

さて、ここで少し脇にそれて、メアリアンがどのような容貌の女性であったかについて、述べておこう。時を超えて1869年、彼女がすでに大作家になっていたころのことだが、当時のアメリカの新進気鋭の作家だったヘンリー・ジェイムズは、父への手紙の中で、彼女にあったときの印象を、こう伝えている。「狭い額、どんよりとした灰色の目、垂れ下がった大きな鼻、巨大な口、がたがたの歯並び、骨の出っ張ったやたら長い下顎…」要するに、「堂々たる醜女」だと紹介したあと、続けて彼は補足する。その素敵な表情、聡明さ溢れる優しい声、慎み深く率直で品位のある態度などに接していると、たちまち彼女に魅了されてしまうと。知的なうえにこのような魅力のあるメアリアンには、男女を含めて、たくさんの交友関係があった。しかし、人間的にはいかに惹かれても、美人とでなければ結婚したくないという男性は、結局彼女のもとから去っていった。

(中略)

しかし、ここにメアリアンを心から愛する男性が現れた。あるときスペンサーは、知り合いのジョージ・ルイスを同伴してメアリアンに会いに行った。ルイスはロンドン一の醜男と呼ばれていたが、小説家・劇作家として活躍していたばかりでなく、文学、哲学、科学、音楽はじめ広範な分野で評論を書いていた多彩な人物だった。妻アグネスとの間に五人の子供がいたが、妻には恋人ソーントン・ハントとの間にも四人の子供がいて(ルイスは自由恋愛の擁護者を公言していた手前、この四人の子供も死ぬまで自分の子として扶養した)、彼はハントにアグネスを引き渡したかったのだが、離婚がかなわず、落胆に陥っていた。メアリアンとルイスは出会うとたちまち意気投合し、まもなく親密な関係になった。

このジョージ・ルイスとの事実婚時代にメアリ・アンは小説を書くようになり、ジョージの名前を借りた男性名で小説を発表するようになるのである。(事実婚という当時まだ社会的にも宗教的にも受容されない立場だった女性が小説を発表するということ、内容ではなくその状態により拒絶されることをおそれたのだろう)。

ちょっと読書ガイドから引用

ルイス夫妻はロンドン郊外のホリー・ロッジに移り住み、執筆に専念した。メアリアンは地方生活を題材とした『アダム・ピート』を1年かけて完成させ、1859年に三巻本の形で出版し、大成功を収めた。ジョージ・エリオットが何者であるかという謎については、前作が発表された時点から話題になり、種々の噂が飛び交っていたいたが、ジョージ・エリオットを名乗る偽物まで登場したために、ついに真の作者を公表した。

二人は1878年のルイスの死まで24年間、仲良く一緒に暮らした。

その後、がびっくりで1879年、喪中のメアリアンは、20歳以上年下の銀行家の男性クロスと交際を始め、翌年61歳で結婚、欧州を新婚旅行して帰ってきたロンドンで、新婚新居のロンドンテムズ川沿いに転居した18日後に死んでしまうのである。なんか小説より波乱万丈。いや、小説も、ものすごく波乱万丈なんですが。

「堂々たる醜女」なのにすごく魅力的で、「ロンドン一の醜男」だけれどものすごい才人とベストパートナーとして24年も事実婚、公私とも充実した人生を送った上に、最後、若い男と再婚して死ぬ。

こういう勇敢で自由な生き方と豊かな人生経験を持つ人なので、この小説の中に描かれる登場人物への性格や行動への洞察が深い。

特に主要登場人物の美男美女に対する洞察は辛辣で深い。ドロシアもロザモンドもすごい美人であるがタイプが全然違う。美しい容姿が内面や考え方に与える影響もいろんな異なるパターンがあること、しかしやはりそれも容姿により周囲がどう扱うかの上に性格が形成されていくこと。その観察と洞察はえげつないほど正確なものがある。ちょっと前に村上春樹の『ドライブ・マイカー』(小説の方)を、ルッキズムの視点から分析したnoteを書いたけれど、容姿が、周囲のその人物への評価や接し方に決定的な影響を与え、それがその人物の考え方や振舞い方に深い影響を与えるのはこれは人類不可避な事実である。「ルッキズムどうなのよ」の時代であっても、小説というのはその人類普遍の事実には真摯に向き合わないといけないのである。このジョージ・エリオット=メアリアンという作家は、実にその点においても類まれな洞察力をもっているのである。

そして、何組ものカップルや夫婦の、恋愛時期から結婚生活に至る心境の変化が克明に、もう情け容赦もなく観察描写されていくのだが、これ、本当に読者の皆さん、要注意なのである。あまりにするどい分析、洞察に、自分の結婚生活のあれこれあれこれを思い出してしまうと、普段は全然思い出さないようなあれこれまで思い出して、大変なことになるのである。うーん。これ以上は書かないが、小説に翻弄されて、実生活に悪影響が出ないように、注意して読んでくださいね。

そう、最後に書きたいのはこのことで、私も60年も生きてくれば、過去には、「人に言えない秘密」とか「明らかにやばい過去」のひとつやふたつやみっつやよっつはあるのである。このことは墓場まで持っていくしかねーよなー、というようなことが。普段はそういうやばい記憶は、砂をかけて見えないようにして、忘れたことにしてある。そういうものを隠してしまえば、「俺の人生、けっこう楽しかったよな」「俺、わりとちゃんといい人として生きてきた」ような気分で日々を送れるのである。

しかし、ふと、過去のあのことこのことを思い出すと「犯罪とはいえないけど、あれはいかんかったよなあ」「あのことで、あの人とか我が子とか人生に、なんかひどいことにしてしまったよな」「あのときの自分はなんであんなことをしてしまったんだろうなあ、他人視点になれば極悪人じゃん」みたいなことが、まあ人生のところどころにあるのである。卑怯者の自分、残酷な自分、軽薄軽率な自分、取り返しのつかない失敗をする自分。

人間は、そういうことは秘密の箱にしまったり、砂をかけたり、どこかに穴を掘って埋めたり、そうやって思い出さないようにして生きていくのである。

でも、そういう過去が、急に、なんかの形で蘇って、今の自分を脅かす。今の自分の幸せを壊しにやってくる。そういう恐怖と言うのが、人生にはあるのである。日本の漫画を原作にした韓国映画「オールド・ボーイ」を見た時に、初めてそういう恐怖で身が凍るような思いをして、あのことこのこと、うわーってなったのだが、この小説もそういうことが、ものすごく上手に描かれています。

僕は文章はいろいろ書きたいのだけれど、小説を書くって言うのは、別に自伝私小説じゃなくても、そういうところに触れちゃいそうな気がして、怖くて書けないのだよな。

そういう人生の根源的恐怖みたいなことまで、この小説には書かれているのでありました。

基本は、当たり年だった時のNHK朝ドラ的に楽しく読めます。朝ドラでもそうでしょう、楽しくすすむけれど、ところどころで人生の深い深いところに触れてくる。人生の歓びも悲しみも。その上に間違った過去の悔恨も。

そういう意味で、「英国小説NO1の傑作」と評価されるのでしょう。

★五つ、もうほんとにお薦めです。ぜひ。

追記

この本も読書師匠しむちょんが教えてくれたのだけれど、さっき感想をFacebookで交換している中で、出てきた感想もうひとつ。

「あと、このころの金銭価値1ポンドが、ちょうど日本の今の一万円で感覚的にぴったりなのがわかりやすかった。フレッドがもらえるかとなった遺産が一万ポンド一億円。フレッドの遊びで作った借金160ポンド160万円。馬の売買で50ポンド穴埋めしようとするの50万円。ガース夫人が子供の進学にこつこつ貯めた92ポンド92万円。メアリが貯めていたのが20ポンド20万円。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?