経産省が示すこれからのデザイナーのあり方とこれまでの政策の歴史①

デザイン中間団体の会員減少は日本中で起こっているようで、対策チームを立ち上げて何らかの対策を行っている団体も多いと聞き及びます。

議論を進めるにあたり、これまでどのような流れがあったのか、Gマークとの関連、国の政策との関連は押さえておいたほうが良いと感じました。

どうしても個々の事業業務範囲を中心にして話が展開する傾向にあるため、基準となる国の政策と突き合わせて、個々の事業業務範囲や地域性を加味しなければ、意見もまとまりにくいと考えられます。

先に結論を書いておくと、デザイン政策は2025年段階では2003年以来の大きな方向転換を目指していることが見受けられます。

長いものには嫌でも巻かれますので、これを機会に少し経産省がどのような政策を考えているのか覗いてみたほうが生き残れる可能性が高そうです。

流れを振り返る

デザイン振興から戦略的デザイン振興(ブランディング)までの政策の変化

デザインが製品やプロモーションなどに使われ始め、通産省が後押しを始めたのは1950年代。昭和25年からの戦後復興期がスタートです。

2年後のGHQによる占領統治終了後、1957年(昭和32年)にグッドデザイン商品選定制度(通称Gマーク制度)が開始されたことによって、デザイン・デザイナーという概念が本格的に社会実装され始めました。

当時の受賞製品は、Good Design Awardのサイトを参照してください。

グッドデザイン商品選定制度(以下Gマーク制度と記載)が作られた背景には、戦後の日本が直面したデザイン盗用問題がありました。

1956年に特許庁内に「意匠奨励審議会」が発足し、1957年に「グッドデザイン専門分科会」が設立され、グッドデザイン商品選定が始まりました。

この制度は、デザインの質を高めることで日本の産業と生活を発展させることが目的です。

詳細な流れはグッドデザインアワードのサイトに掲載されています。

こうして始まったデザイン振興の流れは、1998年(平成10年)にGマーク制度が民営へ移ったことをきっかけに次のフェーズへ移行します。

戦略的デザイン活用研究会とブランディング政策

戦略的デザイン活用研究会 報告「デザインはブランド確立への近道」

─デザイン政策ルネッサンス─(競争力強化に向けた40の提言)

デザインの戦略的活用に関する重要な提言がまとめられています。

この報告書は、2003年2月から5月まで経済産業省製造産業局に設けられた「戦略的デザイン活用研究会」において議論された結果を取りまとめたものです。

デザインを重要な経営資源として位置づけ、その強化に向けたビジネス戦略とデザイン政策の展開を提言しています。

特にブランド確立や産業競争力強化のためのデザイン政策の重要性が強調されています。

デザインに対する認識は見た目の美しさやその便利さだけでなく、ビジネスを展開していく上で、信頼や価値を創造する手段としても重要だとし、企業は市場での競争力を高め、持続可能な成長を実現することができるといった考え方へ拡大する方向へ舵が切られます。

この報告書以降、デザイン政策は「ブランディングとデザイン経営」へ切り替わります。

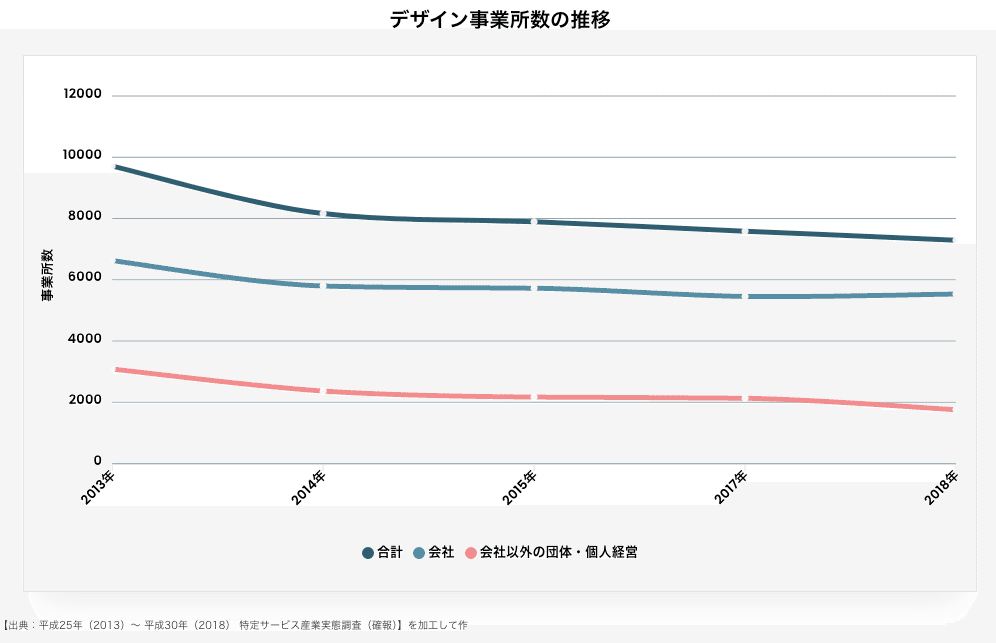

2004年から2009年にかけて、デザイン事業所数の増加がありました。

この背景にはコンサルタント事業者の参入が一因と考えられます。

この期間中、先の政策方針に従い、企業経営におけるデザインの重要性が広く認識され始めました。デザインを経営資源として活用する動きが広がり、企業が外部のデザインコンサルタントを活用することで、デザインの質と競争力を高めることが求められました。

またデジタルツールの発展やインターネットの普及により、デザインサービスの提供が容易になり、コンサルタント事業者が参入しやすくなったことも影響しています。

2012年までに事業所が急減したのは2008年のリーマンショックがきっかけと推測されます。ある意味フィルターが働いたと考えても良いわけですが、落ち着いた2012年には2004年よりも減少する結果となっています。

その後微減しながら推移していることを考えると、このくらいの数が日本でのデザイン事業飽和数であると考えても良いかもしれません。

問題はパンデミック後となった2023年以降。

特に2025年は過去最高の企業倒産件数と廃業件数になる予想があります。

特に中小企業を中心に「人手不足倒産」や「後継者難倒産」が増加すると見られています。

先のデザイン事業者飽和数を考えると、この先影響が出てくるものと考えられます。

2018年のデザイン経営推進と2019年の高度人材教育研究会

パンデミック前になりますが、ブランディング政策の締めくくりとして、高度人材育成研究会が設置され、ガイドラインが発表されています。

文科省が先んじて高度人材教育への社会人大学の参入を、2014年から本格化し、「高度人材養成のための社会人学び直し大学院プログラム」を開始。

社会人がキャリアアップ・スキルアップのために高度な知識や技術を学べる環境を整えました。

事業構想大学や京都造形芸術大学の通信教育学部が目立ってきたのもこの頃です。

この流れをデザイン経営に役立てる方向で動いていたところで、パンデミックが発生するのですが、直前に国外インバウンドが最高人数を記録し、観光立国と地域経済との結びつきについて政策が追加された形跡があります。

「共創型ローカルデザイナー」の出現

パンデミック中に提言されたもので、「デザインと経営の両面を踏まえ、製品・サービス・事業・地域等のプロデュースができる地域人材の育成を支援する」とあるように、地方創生ともリンクした流れが発生しています。

ただし、2025年1月時点で「地域のデザインプロデューサーを育成する「ふるさとデザインアカデミー」の報告書及び研修テキスト」のリンク先は消滅しており、2022年の「デザインがわかる、地域がかわる インタウンデザイナー活用ガイド」へ役割を渡しているようです。

ここまでが現時点で報告書が上がっているものをベースにまとめた流れになります。

大きな曲がり角なのか?

「これからのデザイン政策を考える研究会」がキーになる

2023年1月19日、経済産業省 デザイン政策室の参考資料を読むことで、わざわざ1958年の資料から引用していることからも、デザイン政策が曲がり角に来ていることがわかります。

参考資料の内容は、これまでの報告書から抜粋されたものが多いが、概ね下図のような方向へ舵を切ろうとしていることがわかります。

その理由として、従来のデザイン定義が狭義のままで議論されていることが問題とされていることに起因しています。

以上で流れについてはここまでとして、この先についての読み込みは次の記事で書いていこうと思います。