怠惰な人間が、書くことを続けるためには

文章の技術をあげたい。だが、自分が一番怠け者だと知っている。ライティングの本や、尊敬している作家さんの本を読むことだけは続けているけれど、それを鍛錬の一つとしてあげるにはあまりにも不十分で心苦しい。やはり文章の技術を伸ばすには、考えること、そして書くこと。これしかないと思う。とはいえ、やっぱり気を抜くとサボってしまう。そこで、今日はこの記事を書きながら、どうにかモチベーションを維持していく方法を探りたいと思う。

書くのではなく、打つことを楽しむ

そもそも、なぜ自分が書くようになったのか原体験に戻ろう。結局は、初期衝動が一番の継続力につながる気がする。自分の場合は、ワープロの打鍵感に惚れてしまったのがきっかけだ。保育園児の頃、父親が捨てようとしたワープロを譲ってもらい、ただ文字を打ち込む指の感触を楽しんでいた。指がキーを押し込む感触が気持ちいいのはもちろん、打ち込んだ数だけ画面の文字数が増えていくことにも達成感を感じた。打つ快感だけで一本書き上げられたらどんなに快適だろう。新幹線に乗っているだけで、目的地に着くような、無意識の果てへ行ってみたい。打鍵感、見た目の良いキーボードを探したところ、2つ気になるものを見つけた。どちらもクラシカルなデザインで、自分は事務員のごとき仕事をこなしているような気持ちになれる。

Keychron K8 Non-Backlight Wireless Mechanical Keyboard

ひとつ目は、keychron。左上の赤のワンポイントがかわいい。刻印の文字も小さめで、主張がうるさくなく、さりげないあしらいにキュンとする。このキーボードと向かったら、背筋は伸びるし、打ち間違いのないしっかりした文章を書けるような気がする。(という気持ちを大事にしていく記事です)

https://www.keychron.com/products/keychron-k8-non-backlight-wireless-mechanical-keyboard?variant=39424209715289

Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S

ご存知キーボード界のスター、HHKPさんのこれまたクラシックなデザイン。小学生の頃のパソコン教室が思い出される。キーに文字が書かれていない、まっさらな無刻印バージョンもあるので、神経統一をするなら無刻印を。無刻印でテキストエディタ「stone」を使っていたら、そういう人なんだなと思われそう。

まっさらな素のノートに書き込む感覚をもった「stone」

恥ずかしがりでも踊れるフロアをつくる。

かっこいいキーボードを手に入れたところで、さあ書こうと思っても、そこが新宿駅前の路上だったらやる気はしぼんでしまうだろう。環境の整備をキーボードから空間へと広げていこう。では、自分はどんな場所だったら書きたいと思えるのか。私の場合は、80年代の事務室だ。シックな落ち着いた空間のなかで、機能だけを残したソリッドな事務用品に囲まれていたい。やることをやればいい。そんな心構えでパチポチとキーボードを打ちたい。入社したての鷹野が志望理由を聞かれて「丸の内のオフィス街をパリッとした服でカツカツ歩いて、受付を社員証でピッしたかったの」と答えていたが、まさに表面的なイメージの上に乗っかるところから、手が動き始めるのだと思う。

ビル群を眺めながら入社の動機を語る鷹野(第1話より) ©はんざき朝未 / 講談社

think of thingsのハンギングフレーム&フォルダも、使い道をどうにか見つけて使いたい。こんな事務用品たちに囲まれていたい。

もっとお手軽に環境を変えるには、灯りを消して間接照明だけつけたほの暗い空間で描くのもいい。暗闇が重たい口をそそのかしてくれる。

自己満足する

気持ちを盛り上げて書き切った最後は、自己満足をすること。書くサイクルにおいての快楽を全て自分でコントロールすることが重要だ。もちろん、世の中には読者からの温かいコメントに励まされて書いている方のほうが多いだろう。しかし、未熟な自分にとって他者の評価を頼りに生きてはいけない。

まず、普通に良い評価をもらうことが難しい。自分が未熟だから、価値を感じ取ってくれる読者ではなかったから、そういった様々な理由によって評価がもらえないわけだけれど、後者のことは無視してなぜか自分だけを責めてしまう。そうなると、書くのが苦しくなっていくので、コントロールできない他者の評価を頼りに頑張るのは避けた方がいい。

そしてもう一つ伝えたいのは、バズったから良いとは限らないということだ。多くのバズには型があるように思う。バズの内訳は、どれだけ共感を得られたかに等しいのではないだろうか。

これは日々Twitterで見かけるバズに対してもそうだが、何より自分がバズった時に感じたことだ。その時は、売れそうな芸人のここが面白いというポイントをまとめた。RTしてくれた人の多くはファンの方だったように思う。布教として広めたり、自分も感じていたことを言語化してくれてスッキリしたというような反応が多かった。

幼児性丸出しでお恥ずかしいが、私は私がおもしろいと思ってほしかった。だがその時のバズは、多くの人が言いたかったことを代わりに言った、「自分の代弁者」として認められたに過ぎなかった。私の口を借りて、各々が言いたいことを言っているように見え、まるで使い捨ての道具になった気分だった。バズを目指して楽しいことは何もない。だったら、自分が最高に納得できるものを目指した方がいい。そして、実はその道の方が辛い。

一番いいのは、自分が書いた文章の質に満足することだが、毎回納得のいく文章を書き上げるのは難しいだろう。ここでは、書くたびに自己満足をし、快楽で快楽のサイクルを回すハムスターになることを目指している。質に満足できる自信がないのなら、量を書く根気もないのなら、見た目だ。書いたものが、満足できるような見た目として表れればいい。

書いたものが活版印刷で出てくる

時間をかけてイラストを描き終わったときは、何度もうっとりして自分の絵を眺めてしまう。このくらい気楽に自分の描いたものに惚れ惚れできたらいいのだけれど、執筆中と大して変わらないスクリーンでは、書き終えた後も直せる部分がないか探してしまい自己満足どころではない。それなら、紙に、しかも活版印刷されて出てきたらどうだろう。そして無骨なペーパークリップで挟み、事務印を適当に押したらどこかの編集部に送りそうな立派な第一校の完成だ。

さて、ペーパークリップと事務印はホームセンターで安く手に入るからいいとして、活版印刷をするためには何を揃えたらいいだろう。和文タイプライターというのも存在はするが、キー数がめちゃくちゃ多い上に手際よく操作するのはある程度の修練が必要だ。動画の人のようなスピードを打てるなら、もはや職人だ。

活版印刷を実現できる可能性が低くなってきた。それならサーマルプリンタで出力をするのはどうか。

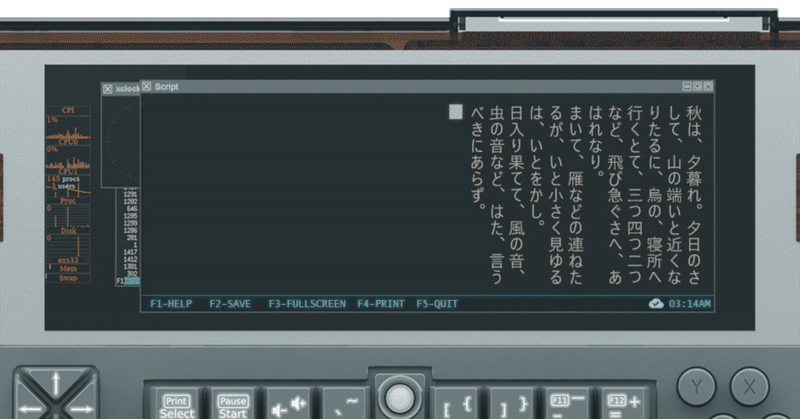

こちらは、サーマルプリンタも搭載している一体型の小型PC。日本語の縦書き機能も搭載している。(右上のゲームコントローラーのようなXAYBボタンも気になる)

レシートとして外部に出力し、執筆中と完成後の閲覧環境を変えることで、他人事のようにのんびりと眺められるはず。そして、文字の美しさ、印字の美しさに満足すればいい。今度は「嘯く」という文字を使ってみたいなと思って、また書けばいい。たくさん書いて長くなったレシートをハサミでちょきちょきすることにも楽しみを見出せたらなおいい。

今、思いつく方法は以上だ。振り返ると、デバイスや環境を好きなものに変えるという一点だけを話していたが、もう少し奥にあるのは「書くことを自分なりの方法で楽しむと続けられるはず」というかぼそい希望だ。私の場合は、事務用品に囲まれタカタカターンッと書くのが快楽を燃やす種火になるということに、改めて強く思い知らされた。他の人はどう書いているのだろうか。夏頃に出版された「ライティングの哲学」は、人がもがきながら書く様をのぞけておもしろく、それぞれの実践がとても参考になった。

書くことを続けるために、模索しながら書く。毎日模索していることが、デバイス紹介記事として形になった。これで終わりにする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?