認知症に関する備忘録

経緯

母、66歳でアルツハイマー型認知症と診断。MRIで写真を撮ったら脳が2/3まで縮小していた。

前兆のようなものがあったが、最初に違和感を感じた際に診断を受けた医師の診断で、ただの老化とされたため様子を見ていた。

しかし、65歳の時点で数秒単位の物事の記憶ができなくなったため、改めて診療を受けたという経緯である。

違和感

母は記憶力が良く、且つ頭も冴えたため苦手と言いつつ料理を工夫したり、私の友人の名前も瞬時に記憶していた。

しかし、62歳の時にその良かったはずの記憶力が朧げになり、四度ほど紹介し写真や話などを聞かせた友達について一瞬だが忘れることが多くなった。

この時はまだ二回ほど聞き直せば思い出せたのだが、一年経つと名前だけしか思い出せなくなった。

この時点で私は認知症の可能性を認識したが、母は認知症ではないと否定した。

少しの違和感は当事者にとっては大事にすべきことではないと認識されたのかもしれない。

これは人によるかもしれないが、記憶力がなくなっていくことに疑問を抱けないのも認知症の初期症状なのかもしれない。

道具の使い方

違和感を感じてから2年も経つと、当たり前のように使っていた道具も使い方を忘れてしまう。

携帯電話

具体的にはスマートフォンだが、認知症の症状が出るまでは、メールで絵文字を使いながら文章を書くことができるくらいに駆使していた。さらに連絡ツールについては教えたことはきちんと利用して勉強する性格であったため、LINEも親戚や友達と交流のために頻繁に使っていた。

しかし、年数が経つにつれ、

➀文字を打つだけ→➁誤字が多くなる(入力はトグル)→③ひらがなから漢字への変換ができなくなる

と、順に使用できなくなっていき、66歳の現在は携帯の電源の入れ方やアプリの起動方法さえわからなくなっている。

※ちなみに母はらくらくフォンを使っているが、すでに電源の入れ方も忘れている。教えてメモを取らせてみて、そのメモを見ながら電源をつけようとしてもつけられない。

洗濯機

家電そのものを使えなくなるというよりは使いどきがわからなくなっている。

例えば洗濯機だが、毎日午前中に洗濯機を回しており、それが我が家のルールにもなっていた。

しかし、65歳になった頃から夜に洗濯機を回すようになった。

回して後に干すのであれば部屋干しになるとはいえ然程問題にはしないが、洗濯機を回したまま忘れて翌朝になってしまうのである。

これは理由としては浴室の前に洗濯機があり、そこに脱いだ服を入れた時に流れで回してしまうのだと考えている。(もちろん母は無自覚)

ちなみに携帯電話については前項で電源を入れることすらおぼつかないと記したが、洗濯機の操作だけはできてしまう。

長年使用している訳でもないのだが、理由はわからない。

※67歳になってからは電源をつけることもしなくなった。浴槽に服を浸して浴室内にある物干し竿に絞りもせず干すということをしている。

母なりに「服は洗濯しなければならない」という目的をどうにか叶えようとしているだけなのかもしれない。

洗濯機の使い方について教授するような病気の進行状況ではないため諦めつつも、家事をしている勘をなくして欲しくないため洗濯物を干す作業は任せている。(明らかにバランスの悪い干し方をしているため、全体的に見てどんな干し方が良いかなどは考えられなくなっている)

キッチン家電

レンジや食洗機、IHコンロなど様々あるが67歳時点ですでに使えなくなっている。

これについては、父親が懇意にしている電機メーカーの営業に乗せられ最新家電をつい最近導入していたということもあるが、もはやわからないから触ろうともしていない。

とりあえず知ろうという残された知的好奇心も無くなっていくようだ。

テレビ(リモコン)

長年触っているからか、リモコンについて無意識であればボタン操作を行い、

1.音量調節

2.チャンネル切り替え

3.主電源のON/OFF

はまだ行えている。

しかし「こうしてほしい」と指示を出した時など口を出すとそれすらもできなくなる。

また番組の録画は66歳頃からできなくなっていたのに、録画番組の削除だけはなぜかしていた。(個人的な話だが見たい番組を10番組以上勝手に消されている)

ただ、これも68歳になる頃には行わなくなった。しかし録画番組一覧はリモコンから操作できる模様。

料理

末期の認知症患者でも長年続けてきた習慣は体が覚えているというがそれはその通りだと思う。

母も料理を試みてもレシピを全て忘れているため何も調理ができないのだが、包丁で野菜や肉を切る動作は忘れていない。

しかしこれも時間の問題で、切り方を指定すると途端にできなくなり、任せてできる切り方は微塵切りや千切り、薄切りくらいである。

これについては66歳くらいになってから発現した。

生活

普段の日常の様子は道具の使い方より変化が顕著である。よく変化がわかるものについて記載していく。

態度

認知症の症状について、「感情を抑えきれない」ということは多くの人の周知となっている。

よく言われるのが、突発的な激怒、号泣などである。

激怒や号泣という程ではないが、それに近しいものを感じる瞬間はある。

66歳くらいになると突然気だるげな雰囲気を醸し出したり、イライラし始めることが多くなった。大体3日に1回くらい。

これはどの患者も共通するかもしれないが、少し時間が経つと収まる(というよりおそらく忘れている)

これはスイッチのような突発的なものではなく、時間経過の中で行われることなので、どうにも対処が難しい。

素人考えではそういう状態になったら放置するしかない。

対人関係

昔からフランクに人と接することが苦手なため、まず初対面の相手には壁を設けてから話す。これは相手がどんなにフレンドリーな態度で接してきても変わらない。

翻って家族(兄弟・従兄弟など親戚含む)に対してはフランクで話好きである。ここについても特に変わらない。

集団生活で生きる人間にとって人とどのように相対するかということについては幼少期から染み付いているため、なかなか変わることがないことがわかる。

帰宅

ここだけ具体的だが、認知症を語る上で外せない物事の一つに「徘徊」がある。

母はまだその段階にないのだが、兆候が顕れ始めたため記載する。

母はコロナ禍が始まってからあまり友人と会わず、外出は散歩のみとなっていた。

どんなに遠くに行っても夜までには帰ってきたのだが、67歳になる少し前に帰宅できなくなってしまったことがある。

その時は警察の方々やたまたま様子がおかしいことに気付いた心優しい一般の方のおかげで1日後に見つかったのだが、その時は誘拐や最悪の事態を想像して生きている心地がしなかった。

それ以後散歩の際はGPSをつけてもらうようにしているのだが、基本的に一人で帰宅ができていないので、迎えが必要になってしまっている。

しかし私が注目したところは散歩時の行動にあった。それは知らない場所にも果敢に挑戦するようになったことである。

本人としては帰れる自信がある上に知らない場所に行ってみたいという好奇心が勝っているための行動なのだが、介護をしている身としてはとても歯痒いものがある。

自信を持って知らない道を進むため、下手に止めると散歩そのものをつまらないと認識しかねないからだ。

実際深く考えずに、危ない、普段やっていないなどの理由で家事をやめさせてしまったこともあるため、かなり慎重に対応しなければならないことである。

服装

個人差があると思うが、得手して無頓着になっていくのが服装だと思う。

特に外出がしにくいご時世で友人と会うことも少ないとなると、なかなか服装を考える機会もないため、「どのような服装が良いか考える」ということを脳のリソースから削っていくからだ(あくまで個人的な考え)。

例の漏れず母も服装に無頓着になっていった。

特に全く考えていないとわかることは、

・色合い

・重ね着の仕方

の二つである。

まず色合いについては基本上下同じ色の服を着ることになんとなく忌避感を感じてしまうものだが、母は黄色のパンツに黄色のセーターを違和感なく着ている(見た方にはかなりの違和感を与える)

そして重ね着の仕方については、シャツを3枚くらい着て上にジャンパーなどを羽織るのである。これはもうよくわからない。

また違和感を指摘して着替えさせてみても同じような服装に着替えるのである。

これについては、「元から同じような服を着回していた」ことが考えられるが、一番の理由は「服をしまっている場所がわからないので、放り投げている服しか身につけない」ことにあると思う。

ただ服装については自由度が高いものであるため、個人的にはめくじらを立てる必要もないと考えている。

※追記

68歳も半年を過ぎた頃になると、下着をつけることも忘れるようになった。

何回か病院に行く際、出発したら途中でブラジャーどころかパンツさえ履いていないことがわかり急遽引き返したこともある。

また、服の着方についてどのように着るかがわからなくなってきている。ジャンパーの上にセーターを着ようとしてきたこともあった。

本格的に介助が必要になるのが目に見えてきた。

トイレ(加筆)

68歳になる頃には、トイレが怪しくなってきた。

簡単に言うと、よく漏らすようになったのだが、本人は漏れそうという自覚はあるらしい。

しかし排尿するタイミングが掴めないのだと言う。

なんとなく人間は自分の膀胱のリミットを感じて間に合うようにトイレに駆け込むと思うが、母の場合は考えるリミットと膀胱のタイミングが合わないらしい。

そのため、トイレには入っているのに漏らすというチグハグな状況が稀にある。

68歳の12月頃になると、少しづつだが自分が排尿をしたかどうかわからなくなり、少量でも気付かぬうちに漏らしていることが度々起こるようになった。

もうこれについては治しようがないし、認知症の末期症状としてはメジャーなものであるため、大人用おむつを用意して完全にトイレができなくなるのを待つしかない。

癖(加筆)

2023年になると、妙なことをするようになった。

ティッシュやトイレットペーパを引き抜いて使わずにストックするようになったのだ。(しかも何故か丁寧に折り畳んでいる)

かといって、ひとところに集めるわけでもなく、折り畳んだものを家の中の様々な場所に捨てるように置いたり、大事そうに仕舞ったりとバラエティー豊富な扱い方をしている。

これに就いては本人に聞いてみてもなぜやっているかわからないらしい。

なのに無意識にやってしまうんだとか。

側から見ても理由がよくわからないが、単純に紙が勿体無いので放置されたティッシュやトイレットペーパーは私が使うことにしている。

目に見える不調

67歳の12月頃、朝奇声を発しながらトイレで倒れていた。

驚いた私と父で様子を確かめたが、呼吸の仕方はおかしいものの普通に寝息を立てているように感じた(涎だと思うが泡を吹いているような呼吸をしていた)

ただ何かあるといけないため、その時は救急車を呼び認知症のかかりつけ医に症状を診てもらったものの、「気温の変化によるものだ」と結論づけられた。

その後、何事もなく一年を過ぎた頃、また同じ季節に同様のことが起こった。

今度はトイレの外で倒れており、明らかに痙攣を起こしていた。

救急車を呼ぶことも考えたが2~3分ほどで痙攣の症状がおさまり、また泡を吹いているような寝息を立て始めた。

ちなみに一応起こそうと呼びかけたり、足元を強く叩いたりしたものの反応がなく、その後20分ほどして目を覚ました。

しかし、起きた直後は寝ぼけているのか本格的に症状が進んだのか何もない壁を引き戸のようにして開けようとしたり、トイレに入りたいと言っているのに違う部屋に入ろうとしたりと行動がチグハグになっていた。

実家を思い出しているのかわからないが、今まで見られない状況だった。

一応上記の内容に当てはまる病名を調べてみると、「急性意識障害」というものが当てはまった。

「てんかん」が代表的な例だが、確かに急な気温の変化による血管の収縮で起きる症状らしく、前回担当医師が言っていたこともあながち間違いではないらしい。

12月の下旬にMRIでの検査と診察があるため、この状況を伝え追記しようと思う。

※追記

12月26日、検査と診察を受けた。

検査の結果は昨年救急搬送された際に撮ったMRIとなんら変わらないという。

安心していいのかわからないが、さらに悪化しているというようなことはないらしい。

これまで健康体で薬を飲む習慣がなかった母に毎日薬を飲むよう口を酸っぱくして飲ませていた甲斐があったというものだ。

投薬と検査を繰り返しながら、緩やかに進行していくのを見ていくことになりそうだ。

まとめ

現在認知症と診断され一年、変化が顕れてから5年経過しているが、その中で明らかになった症状をいかに記載した。

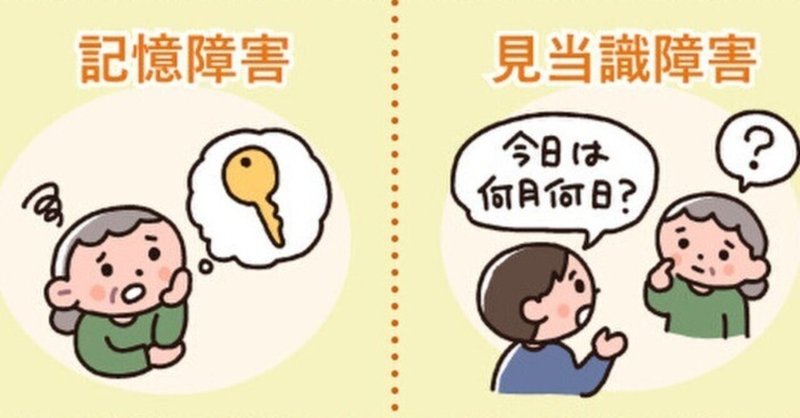

・瞬間記憶力の欠如

記憶力は大まかに二つに分けられるとされている。

一つは「エピソード記憶」、もう一つは「知識記憶」。

名前からしてわかるが、エピソードは日々の生活に関する記憶で知識記憶は勉強した内容など知識にまつわる記憶である。

母はエピソード記憶についての瞬間記憶がもう100%できなくなっている。昔あった出来事を覚えている長期的な記憶についてもすでに半分以上忘れかけていて、昔しきりに話していた事柄についても部分的にしか思い出せない。

知識記憶についても体で覚えていることについては身振り手振りで補完する形で説明できるが、昔読んだ本の内容や教育に必要で勉強した事柄については既に忘れている。

・視野狭窄

人はしっかり見えなくても、おおよそ180°の視野を持っている。

しかし、母はおそらく90°くらいの視野しか保てなくなっている。

その根拠として、何かを探している時に対象物の上から20㎝くらいの高さで指を差しても見つけられないということがあったからだ。

また同じような事例で150㎝×90㎝くらいの机の上にある物を指差した時その30㎝離れた床の上を探していることがほぼ毎日のようにある。

・結果のみ確定

洗濯についての話で、「洗濯すること自体を覚えているが、その方法について風呂に濡らしてそのまま干す」と記したが、おそらくそれがこの結果のみ意識できるということである。

洗濯の他にも「歯磨きをするために本来歯ブラシを誰がどれを使うか決めていて印をつけているが、それが認識できずそこにあるものを目についたものから使ってしまう」、「携帯電話を持ち歩かなければならないことを意識しているが、基本的に充電するために作ったスペースに置かず適当なところに置くためすぐ行方不明になる」など認知症患者にメジャーな状況のように思う。

以上大まかに観測できる症状のまとめである。

家族としてどう対応するか

正直なところ認知症患者が一人家族にいるだけで生活は一変する。

個人的なことだが、私自身は母親が日常生活を送ることが難しくなり、父親からSOSを受けて遠方での仕事を辞して実家に戻ってきた。

そしてまた家族との生活を始めたが、今までのようにはいかない。

まず、高齢な両親のため健康的な食事を考えるが、認知症だと空腹感をうまく捉えることができないため、いつでも何かを食べようとする。

それをやんわり注意しつつ、家事をしなければならないため幼児を見ている気分になるのである。

ここで必要になるのが、冷静さと我慢できるかどうかである。

単純に怒って制止することもできるだろうが、それで簡単に行動が変わるかと言えば全く変わらない。

それどころか一回何かを注意すると、それに連なって必要なことを辞めてしまうこともある。特にまだ初期だとその傾向が顕著だ。

私の母も、毎度GPSを持って散歩するように注意し続けたら散歩そのものを辞めてしまい、散歩自体はやめなくて良いことを日々伝えながらどうにかやる気を出してもらっている。

このように綱渡りのような対応が日々迫ってくるが、この場合自分自身のメンタルと向き合うことが重要になってくる。

何か行動を起こした時に無闇に怒らず、どうしてそのような行動に出たのかを考えつつ、最大限刺激しないように立ち回る必要が出てくるので、それをストレスと考えないよう心を擦り合わせていく。

実例としては、不思議なことだが洗う必要がない服をずぶ濡れにして放置していたのを静かに洗濯機に入れているとそれを見た母が「余計なことした?」と言ってくる。なんとなく勘付いているのである。それに対して本心としては「そうだよ」と言うところだが、そこを抑えて「何もしてない!大丈夫!」と声をかけるのである。

慣れないと難しいことなのかもしれないが、一番必要なのはこういうことではないかと思う。

さて、最後になるが、私は親の認知症とその介護について「認知症も親からの教育」と思うようにしている。というのも認知症患者など介護や医療の仕事をしていない限り出会うことはないからだ。

この機会に連絡をとった友人や親戚も多く、助けを得られる環境にあることも再認識した。

母の認知症がなければおそらく疎遠なままだっただろう。

認知症患者はだんだんとこちらが想像し得ない方向に変化していく。人間の意思を司る脳が小さくなっていくとはそういうことだ。

しかしそれに合わせて介護する家族が自分にできることを見つけていけば、介護における苦しさもそこまでのものではないのかもしれない。

綺麗事なのかもしれないが、確かにそう思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?