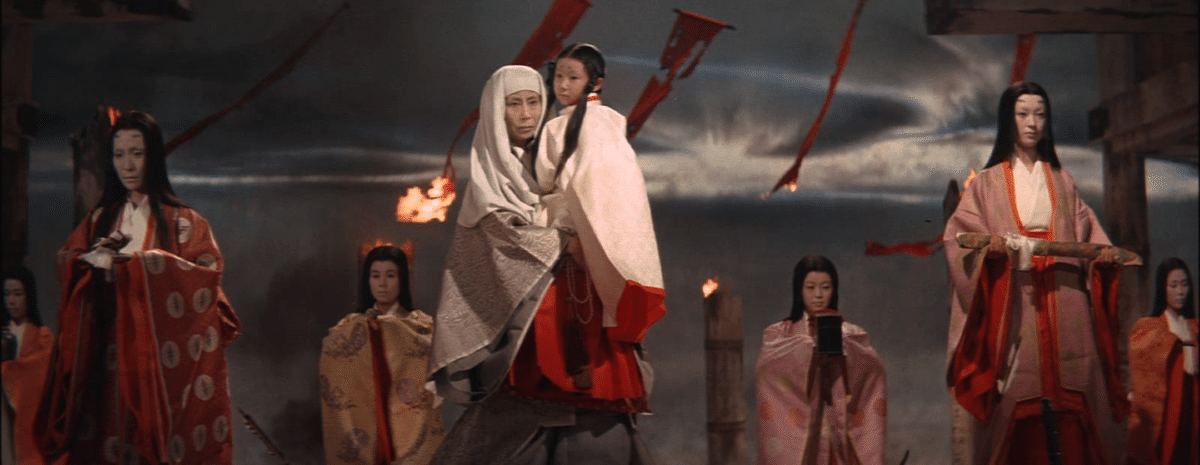

幽霊を超えた神々が降り立つ地平。小泉八雲原作 小林正樹監督の日本映画「怪談」

60年代、日本映画が何度もAcademy Award for Best International Feature Filmにノミネートされた歴史は、意外に忘れられている、しかしこれは誇るべき歴史と思う。

1965年(第38回)で本賞にノミネートされるも受賞を逃した 小林正樹監督「怪談」もこのひとつ、今では忘れられた悲運の傑作、というべきだろうか。

(だが、同年のカンヌ国際映画祭 審査員特別グランプリを受賞している。)

小泉八雲原作の『怪談』に収録されている「黒髪」「雪女」「耳無芳一の話」「茶碗の中」の4つの怪談話を映画化したオムニバス作品だ。

※キャスト・スタッフは下記を参照

60年代、市川崑・木下恵介・黒澤明と並んで「日本映画の巨匠」と目された

小林正樹の「格調高い美」への拘りは、「切腹」や「人間の條件」の絵作りがそうであるように、黒澤明と同等か、それ以上。

(反面、お客を喜ばせる・楽しませる心が乏しいのは否めない。)

本作は、彼の芸術肌が存分に活かされている。つまりこれは、原作を完全再現させるために、スタジオ内で、徹底的に管理された空間内で撮影した、完全主義者のアートフィルム。3時間ぶっ通しで見るのは流石に、肩が凝る。

そこで、誰もが知っている「雪女」「耳なし芳一」の話を、原文を適宜引用して対比しつつ、抜粋して見ていこう。

これは、小泉八雲が日本古来の怪談を見つめた眼差しと、一体化する映画。本作の魅力に、少しでも触れて頂くことができれば、と願う。

「雪女」のはなし。

※巳之吉を仲代達矢が、雪女を岸惠子が、茂作を浜村純が演じている。

武蔵の国のある村に茂作、巳之吉と云う二人の木こりがいた。この話のあった時分には、茂作は老人であった。そして、彼の年季奉公人であった巳之吉は、十八の少年であった。毎日、彼等は村から約二里離れた森へ一緒に出かけた。その森へ行く道に、越さねばならない大きな河がある。そして、渡し船がある。渡しのある処にたびたび、橋が架けられたが、その橋は洪水のあるたびごとに流された。河の溢れる時には、普通の橋では、その急流を防ぐ事はできない。

「怪談」作:小泉八雲、田部隆次訳 (青空文庫より引用)

彼は顔に夕立のように雪がかかるので眼がさめた。小屋の戸は無理押しに開かれていた。そして雪明かりで、部屋のうちに女、――全く白装束の女、――を見た。その女は茂作の上に屈んで、彼に彼女の息をふきかけていた、――そして彼女の息はあかるい白い煙のようであった。ほとんど同時に巳之吉の方へ振り向いて、彼の上に屈んだ。彼は叫ぼうとしたが何の音も発する事ができなかった。白衣の女は、彼の上に段々低く屈んで、しまいに彼女の顔はほとんど彼にふれるようになった、そして彼は――彼女の眼は恐ろしかったが――彼女が大層綺麗である事を見た。

「怪談」作:小泉八雲、田部隆次訳 (青空文庫より引用)

彼女が叫んでいる最中、彼女の声は細くなって行った、風の叫びのように、――それから彼女は輝いた白い霞となって屋根の棟木の方へ上って、それから煙出しの穴を通ってふるえながら出て行った。……もう再び彼女は見られなかった。

「怪談」作:小泉八雲、田部隆次訳 (青空文庫より引用)

「耳無芳一」のはなし。

※耳無芳一を中村賀津雄、二位の尼を夏川静枝、幼帝を佐藤ユリが演じている。

芳一はますますうまく弾きかつ謡った。そして驚きのため周囲は森としてしまった。しかし終りに美人弱者の運命――婦人と子供との哀れな最期――双腕に幼帝を抱き奉った二位の尼の入水を語った時には――聴者はことごとく皆一様に、長い長い戦き慄える苦悶の声をあげ、それから後というもの一同は声をあげ、取り乱して哭き悲しんだので、芳一は自分の起こさした悲痛の強烈なのに驚かされたくらいであった。

「耳無芳一の話」作:小泉八雲、戸川明三訳(青空文庫より引用)

日没前住職と納所とで芳一を裸にし、筆を以て二人して芳一の、胸、背、頭、顔、頸、手足――身体中どこと云わず、足の裏にさえも――般若心経というお経の文句を書きつけた。

「耳無芳一の話」作:小泉八雲、戸川明三訳(青空文庫より引用)

これが、小泉八雲の目撃した世界。

いかがだっただろうか。

原作では、ひとことで書かれている箇所を、何十倍もの密度に膨らませている。

時に怖がらせ、時にときめかせ、時にうならせる瞬間が、延々と続く。

これが真の「実写化」 というべきものなのだろう。

心理現状に閉じ込めることもなく、無闇矢鱈におどろかすこともなく一種の伝説、神話として、幽霊を語る。小泉八雲が「怪談」を作った意図を、小林正樹は見事に射抜いた。

そしてこれはかつて八雲がたよりとしたのと同じ、「幽霊の語り部」が生き残っていた時代の、最後の残香を吸っていた人間だからこそ、描けた世界なのだ。

いまはもう喪われた伝承が、私たちの目の前に蘇える。

※各種配信サイトで配信中!

※本記事の画像はCriterion公式サイトから引用しました

この記事が参加している募集

この映画の話は面白かったでしょうか?気に入っていただけた場合はぜひ「スキ」をお願いします!