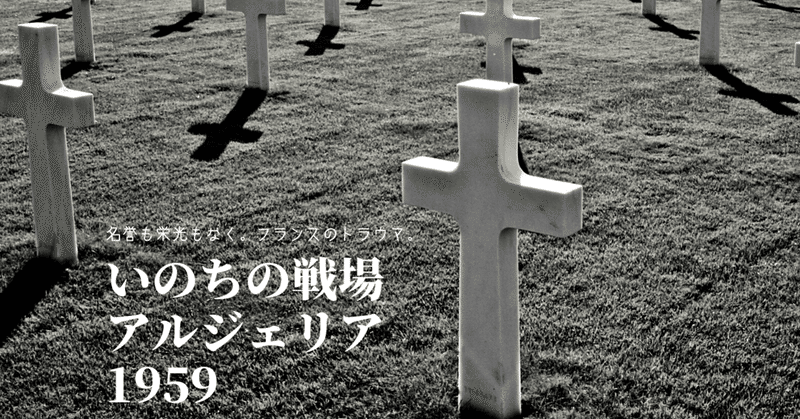

フランスのトラウマ。ベト戦映画な「いのちの戦場 アルジェリア1959」

国家の恥。 「なかったことにしたい」有事は、どの国にも存在する。

フランスの場合、それは1954年から1962年にかけて長く続いた植民地:アルジェリアの独立戦争だった。

19世紀以来フランスの植民地であったアルジェリアでは、独立を求めて1954年にアルジェリア民族解放戦線(FLN)が結成されフランスとの間で戦争が勃発する。ゲリラ戦を展開するFLNに対し、フランスは武力による弾圧を強め戦争は泥沼化する。57年に「アルジェの戦い」(2)と呼ばれる仏軍とFLNとの間で激闘が展開される。58年にはアルジェリア駐屯軍と植民者がフランス本国政府に対して武力反乱を起こし、内戦の危機が高まり、フランス本国では第4共和制が崩壊する。59年に大統領になったドゴールはアルジェリアの独立容認を決定し、61年の国民投票(75%が独立容認)を経て62年3月にエヴィアン停戦協定が締結され、同年7月にアルジェリアは独立した。

C-R. アジュロン . 私市正年 訳.2002『アルジェリア近現代史』白水社 P.136-148 から要約

ただの泥沼に陥るどころか、軍部のクーデター未遂、政体の転換まで起こってしまった。現地でも、処刑・拷問・虐殺が横行。挙句、フランスは負けた(独立を許した)のだから、恥ずべき一大事。

血気盛んな右派が暴走し、法を無視して暴力革命も辞さない、国家に仇なす存在(秘密軍事組織=OAS)になる等、60年後を予見させる事態まで生じている。

フランス政府は公式に戦争として認定せず、「アルジェリア事変」や、「北アフリカにおける秩序維持作戦」と呼称した。正式に戦争と認定したのは終戦から38年後、1999年のことだった。

政府がこのような姿勢を取るのだから、当然、表現にも規制がかかる。

特に、59年のドゴール大統領就任後は「軍の士気低下を招き、国外におけるフランスの威信を損なう恐れのある作品」には厳しい措置がとられるようになった。ゴダールは『小さな兵隊』(Le petit soldat、60年)でアルジェリア戦争を明示的に取り上げたため、61年に3年間の上映禁止処分を受けた。

それでも、フランスの映画人たちは「シェルブールの雨傘」「かくも長き不在」などで、アルジェリア戦争を暗喩的に描きつづけた。

21世紀になってようやく、アルジェリアで戦った最前線の兵隊たちを描く作品が生まれる。

フランスのトラウマ。だから、ベトナム戦争映画調になるのも、当然だ。

フランス近現代史のタブーとされるフランスとアルジェリアの植民地独立戦争を、「ピアニスト」「王は踊る」のブノワ・マジメルが立案・主演した戦争映画。「スズメバチ」のフローラン・エミリオ・シリが監督を務める。1959年、アルジェリアのカリビア地方ではフランスの支配からの独立を求めゲリラと仏軍との熾烈な戦闘が続いていた。新しく赴任してきたテリアン中尉は、常態化する拷問や虐殺など殺戮の泥沼化を懸念するのだが……。

【スタッフ】

監督 フローラン・エミリオ・シリ

立案 ブノワ・マジメル

脚本 パトリック・ロットマン

音楽 アレクサンドル・デスプラ

【キャスト】

ブノワ・マジメル、アルベール・デュポンテル、モハメッド・フェラグ

映画.com 作品情報より引用

ベトナム戦争映画の定石をなぞっている。それ以上でもそれ以下でもない。

逆に言えば、エンタメとして欠けてる箇所は何一つない、ということだ。

戦場は地獄だ(使い古された表現だが)

物語は、成り立ての士官・テリアン中尉(演:ブノワ・マジメル)が、ドニャック軍曹(演:アルベール・デュポンテル)ら熟練兵たち駐留部隊の隊長に就くところから、始まる。

部隊の目的は、FLNが裏で糸引くゲリラの掃討。ベトコンと同じ。見えない敵影に苦戦する。

例えば、部隊が丘の上で一休みする一幕がある。眼下を行商人が渡河している。突然立ち上がった軍曹が、機関銃でそれら一団を皆殺しにする。中尉はそれを非難する。黙って軍曹は死体の足元を見せる。軍靴がある。ラバの上の荷物は手榴弾。ゲリラは民間人を装っている。

例えば、部隊が一面なだらかな丘を登ってく一幕がある。突如、丘のてっぺんから、岩陰に隠れてゲリラが機関銃を撃ちかけてくる。山頂に陣取る敵影を目掛けて、斜面での戦い。当然、下方のフランス兵に不利だ。ジリジリ押されていく。結局、弾幕の前に身動き取れず、

ナパーム弾は国際法で使用禁止だろう?

これは秩序を保つための戦いですから。

かくして、顔も見せないまま敵軍は爆散する。見えない敵影に対して、手段を選ばないフランス軍。

勝っても虚しい、負けてはもっと虚しい戦場にいるのだから、部隊のフラストレーションは溜まるばかり。だから夜は鬱憤ばらしのドンチャン騒ぎ、ついでに、捕えたゲリラを拷問。

「ベトナム戦争映画」同様、カタルシスを徹底的に削いだ、血みどろ・容赦なしの戦場が描かれる。

やがて、みんないなくなる。

もちろん部隊には、様々なタイプの人間がいる。安易な二枚目や三枚目に頼らない、血の通ったキャラクターの書き分けの巧みさは、さすがフランス映画だ。

「モロッコやチュニジアは独立を許しておいて、なぜアルジェリアを一つ下に見るのか」という根源的な問いを立てる、理想主義者な中尉。

人道と戦争との間で迷いつつも戦う一兵士。

「村の家族を殺された恨みで」同族を殺す、フランス側に着いたアルジェリア人(アルキ)。

凄惨を極めた対独レジスタンスの生き残りで、いまは血に飢えたオオカミ、アルジェリア人殺すマンと化した軍曹。

そして、彼らもまた、戦火の中で、ひとり、またひとりと、倒れていく。

物語の最後の一幕が、軍営で迎えるクリスマスパーティだ。余興ということで、自軍の一兵士が記録した映画の上映会が始まる。

そこには、死んでしまった味方たちの笑顔が浮かぶ。

最初は酒もあって盛り上がっていた一同も、彼らの顔を見るたび、面影偲んで、黙り込む…。

さて翌朝、ひとり鹿狩りに出かけた中尉は…。

結論。徹底的にやるせない、そして米国製に何ら見劣りしない、りっぱな、戦争映画だ。

とはいえ、「国家の恥」の場合、その血みどろの最前線を半世紀経ってようやく直視できたのに対し、「国家の誇り」つまり本国アルジェリアでは、終戦まもない1966年に、一連の闘争を総括する総括する傑作が生まれた。

「アルジェの戦い」だ。

また、別の機会に紹介する。

この映画の話は面白かったでしょうか?気に入っていただけた場合はぜひ「スキ」をお願いします!