大谷高等学校(京都)にて「自分なりのシアワセ」「しあわせって何?」の2本立オンライン授業を行いました。面白いことがわかりました。PCを使い慣れている高校生は、、、!?

あの頃は秋の入り口かな?と思えていた2021年9月29日水曜日。(今日は10月9日ですが、まるで夏みたいで信じられません。やはりこれは地球温暖化現象でしょうか?)午前中の3.4時間目にオンライン授業を行いました。京都にある大谷高等学校の5年生。はい、高校2年生をこの学校ではこう呼びます。息子の行っている学校では高校2年生は11年生。日本にあっても学校によって学年の呼び方も様々ですね。(本題とはあまり関係ありません!)国際科のみなさんですが、学校ではコロナの影響で予定されていた海外研修を始めいくつものグローバル関連授業が予定通りの形では実施できず、少しでも海外の風をと考えていた江藤由布先生への提案により我々の授業の実施が決定しました。

宇宙の采配に導かれて、4,5年前に江藤先生にお会いしました。(と言ってもオンライン上の学校関係者の集まるグループで。)一度お会いして、そのあとは、二人でオンラインカラオケをする予定だったのですが、私が恥ずかしくなって実現できなかったのです。それがオンライン授業に変わって実現したような気がします。(いや、それは違うでしょう、、、)

今回の講師である上野隼さんは、デンマークのフォルケホイスコーレの同級生。現地から二人で青山学院高等部の生徒向けに授業をしたこともあり、外部講師1号をお願いしました。(23才。2度の休学で次の3月で晴れて卒業!おめでとうございます!)

高校時代の彼はこんな感じだったらしい。中学時代の友達が大学受験を目指してもう勉強していた高校3年の時、内部進学で大学受験が不要な彼は心にポッカリ穴が空いた。今自分は何をすべきか?そして「世界を巡る」ことを決めたそうです。

20分のプレゼンと20分のワークショップの構成で、講師が話した内容を自分ごとに考えてもらうグループワークが重要。授業の最後に「今ボクはしあわせです」と言い切る上野さんの話を聞いて、高校2年生たちは何を思ったか?以下は振り返りシートからの抜粋です。

・他人の意見を聞き、受け入れることも時には大切だけれど、逆に他人の目を気にしすぎるあまり、自分のしたいことを諦めることは、本末転倒だと改めて感じた。自分の心が少しでも動いたら、迷うことなくチャレンジしていけるような人になりたい。

・自分達と一回りも違わない方が、世界一周などをしていて、自分でもできるんだなと感じました。

・自分なりの幸せを考えるのがむずかしいと感じました。

年齢の近い大学生の話は、一人ひとりに違った形で伝わったようですね。

さて、お次は、私の授業。上野さんとは親子ほども年が離れているので、少し驚いたかもしれません。授業では、 Mentimeter でワードクラウドをリアルタイムに使ってみました。大谷高校ではこちらのツールはよく利用するということで、私もチャレンジ。(つゆほどにも「高校生が使えるんだから私も使える」なんて思いませんよ。みんなと同じ言語で話せるように頑張ろうと、日夜励んでいるのですぞ、58才にして。だから毎回が学び!)

「あなたにとっての幸せは?」「家族にとっての幸せは?」を毎回の授業で聞いています。小学生にも、中学生にも、高校生にも。そして、必ず出てくるのが、友達・笑顔・犬/猫・おいしい・家族という単語だ。絶対数が少ないけど、必ず出てくるというのは当たり前かもしれないが、毎回このような画面を体験すると、普遍的なものであることがわかる。

Q2. -1 有澤和歌子氏「しあわせってなに?」の感想や質問をお願いします。

・とてもデンマークに行ってみたいと思いました。日本とは全然違って私がデンマークでやっていくのはとても大変だと思うけどデンマークの考えは海外でやっていくにはとても必要だと思いました。行動力が本当にすごいと思いました。なぜ、デンマークを選んだのか気になります。

・デンマーク行ってみたい!!って思いました。ママとパパが老後はどっかの国で過ごしたいって言ってたので、おすすめしときます。

※老後に移住するならオランダの方が良いかもしれません、VISA取得がしやすいから!(筆者より)

・57歳でデンマークに留学に行ったと聞いた時は本当にびっくりしたし,まさに有澤さんが掲げていた,「こんな私でもデンマークに留学に行けるのだから周りの人にもいけるということを実感してほしい」ということで、僕もそれに影響された。

PCを日常的に使い慣れている生徒さんたちだから、ワークショップで考える時間が短いようです。自分自身を見てもわかるのだが、議事録などを聞きながら書いていると、文章を早くまとめる癖がついて、自分の考えもまとめやすくなるのかな、と思っていた。今回は、やはりそうなんじゃないかな、と確信(しそう)。ITC活用の授業はコンテンツや国を超えると言った範囲の自由度にとどまらず、他のメリットも多分にある。(デメリットもあるだろうが、メリットを知らないでデメリットを挙げて否定するのはやめたいですよね。)

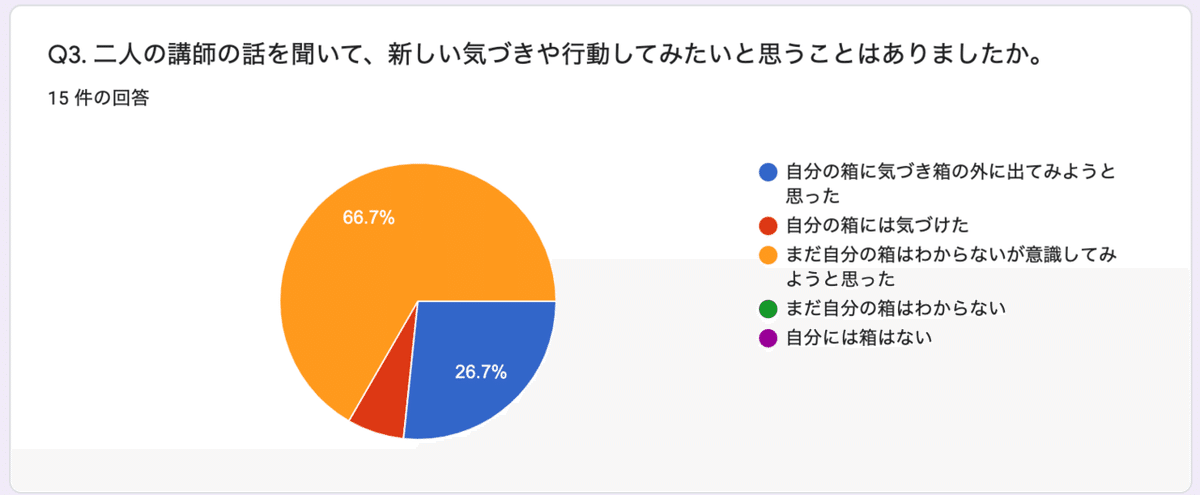

最後の質問はこちら!

この自由記入欄にも素敵な意見があったので、ご紹介!

・このクラスにいることがすごく幸せです。少人数だからこそ、1人1人の個性が際立つし分かるし、個性を褒めたり伸ばしあったりすることがしあわせを大切にする社会につながるのかなと思います

※担任の先生は泣いてしまうのではなかろうか?

・有澤さんの話の中に,箱という話が頻繁に出てきたのですが,自分の箱から出ることは、もちろん幸せだという人もいるけど,箱の中に閉じこもっている人でも幸せな人はたくさんいると思うし,それを認め合うのが社会の幸せにつながると思う。僕はどちらかと言うと箱から出たいタイプなのですが,箱から出るということは意外と危険があったりすると思います。上野さんの話にあったように、自分の選択肢を選べる自由とありましたが、それに伴ってその道を選んだ責任は自分に全て降りかかってくるし、自分の生活がだらけてしまっても制してくれる人はいないので,そういった危険が溢れていると思う。でもその中で自分というものを貫いた上野さんや有澤さんはほんとにすごいし、素敵だと思った。僕もいつかはこの2人のように世界中を旅していろいろなことを学びたいと思うし,それを後世に伝えていきたいとも思う。そんなことを考えさせられる2時間でした。本当にありがとうございました。

高校2年生に背中を押されたのは私たちだったと思えた最後のメッセージ。

さあさあ、これからも楽しみながら頑張りましょう!

Out of Boxのオンライン授業はその学校の関係者と教育関係者の場合はオンラインで参観していただくことが可能です。(各学校の許可が必要です。)この日は横浜市学校・地域コーディネーター、南紀白浜のアドベンチャーワールドの教育事業関連の方々が参観されました。

まだまだ続くオンライン授業ですが、実施のたびに新しい発見があり、私も学びになっています。話す方も聞く方も学べる授業をこれからも作っていきたいです。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?