雑感:政治×性別

どうも!おはようございますからこんばんわ!まで

先般執行されました埼玉県和光市の市長選挙では、新人の柴崎光子氏が当選となり埼玉県内の現職市長では唯一の女性市長となりました。

女性の政治参画を巡っては市川房江や平塚らいてうをはじめとした大正時代の参政権運動や第2次世界大戦後最初の衆議院議員選挙で初めて39人の女性の国会議員が誕生するといったように、今にかけてその議論は連綿と続いています。今回はその点について書いてみたいと思います。

1.男女格差

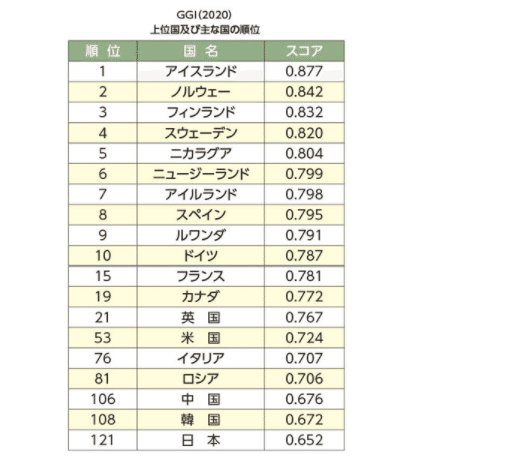

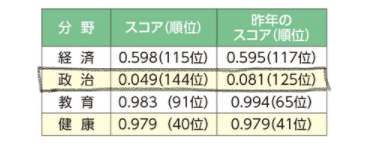

世界経済フォーラム(World Economic Forum)が2019年12月、「Global Gender Gap Report 2020」を公表し、その中の各国における男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数(Gender Gap Index:GGI)によると、日本は全体では153か国中121位,政治部門では144位だそうです(下図)。このスコアは低ければ低いほど、男女格差が大きいという事を指し示し、日本が世界と比べてまだまだ男女格差があるということを表しています。

実際国際的な議員交流団体「列国議会同盟」が発表した報告書によると、2020年時点で世界の国会議員女性が占める割合で、日本は9.9%で上位3か国のルワンダ(61・3%)、キューバ(53・5%)、アラブ首長国連邦(50・0%)からは大きく離れていて、G7の中でも最下位だそうです。(引用: https://www.asahi.com/articles/ASP36625MP36UHBI00S.html )

2.日本で女性の政治参画が進まない背景

就任当時で女性最年少市長であった元大津市市長の越直美氏は、NHKの特集の中で市長時代女性であるということを意識することはという問いに次の回答をされました。

「市役所の中もそうですし、いろいろな会議に行ったときにも、ほとんど男性で、また、ほとんど年上なんです。私が女性だから話を聞いてもらえないのかどうかは分かりませんが、机をバンとたたかれたり、ドアをバンと閉めて出て行かれたりということはありました」

「私に対する批判としては、『人の意見を聞かない』というのがすごくあったんです。それは『トップダウンである』と。男性に対しては、トップダウンのリーダーシップというのがそれほど批判されず、『リーダーシップがある』と評価されるのに、女性が同じように物事を決めると『人の意見を聞かない』と言われます。一方で男性も、いろいろな人の意見を聞いて調整して決めると、『リーダーシップがない』男性だと言われることがありますよね」

前章でも述べた通り、市川房江・平塚らいてうをはじめとした女性参政権運動のムーブメントから第2次世界大戦後女性の参政権が認められて初めて行われた衆議院議員選挙で初めて女性の国会議員が誕生するという系譜の中で作り上げられてきた男性目線の慣習や名残りのようなものが女性政治家を苦しめている側面があるのかもしれません。一昔前の田中角栄や鳩山一郎といったいわゆる金権政治に称されるようなお金を駆使して議会や行政府に睨みを効かせてきたこと名残りで、金権政治における金が男性様という言葉に変わったという事が考えられるのかもしれません。

そして、越氏は女性の政治家が少ない原因はどこにあるのかという問いに次のように回答をしています。

「何が悪いかというと、選挙に出る女性が少ないんです。選挙に出るというのは特に国政選挙だと、政党に選んでもらわないといけない。どうしても選ぶ側が男性であったりとか、男性が決めてきたルールで選挙に出る人を選んでいます」

政治学者砂原庸介氏の著書『民主主義の条件』の中で、政党という組織の特徴を次のように述べています。

組織だからこそ、個々の政治家を拘束する選挙区という空間、任期という時間を超えて、安定的・継続的な決定をすることができます。有権者も、そのような決定を行う責任の主体である政党について評価することで、政治に対する姿勢を表明することができるのです。(pp.82)

地方政治という文脈に置き換えてみた場合、ここでいう政党に相当するのはその地域内における自治会ではないのかな?と思います。それ即ち、国政の場合は政党から地方政治の場合は自治会から好かれることに注力を注ぐことで政治家という地位を保持することができ、それにリソースを割きやすい男性が優位になるという点や越氏が指摘されているように政党の男性優位な側面が、女性の政治参画の障壁となっている要因の1つなんだと思います。

3.それでも女性政治家が当選しているという事実の検証の必要性

これまでに述べてきた女性の政治参画の障壁は他にもあり挙げればキリがないのかもしれません。しかし、それでも女性の政治家が当選をしています。例えば、2019年に執行された参議院議員選挙の秋田選挙区では無所属の候補が当選をしました(下図)。元々、候補者の夫が衆議院議員として秋田から選出されていたという事もあり、ある程度の知名度があるという部分はありますが、定数1の秋田選挙区で現職を倒して当選になりました。

これに限らず、女性でも選ばれる人は選ばれています。この事実をしっかり受け止め検証をしてからでないと、政治における性差が仕組みをきっかけとしているのか?それとも組織論をきっかけとしているのか?はたまた第3の理由をきっかけとしているのか?分からないという側面があると私は思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?