[勝手に芥川研究#5]「侏儒の言葉」の復刻版が届く~ついでの超初期3編感想など

侏儒の言葉

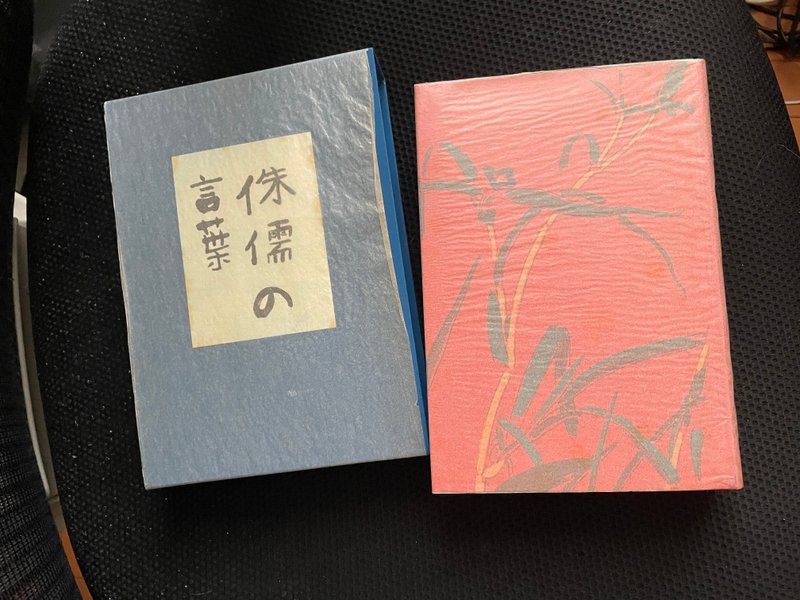

芥川龍之介の「侏儒の言葉」復刻版をメルカリで購入しました。1000円足らずで安い上に「おまけつけますね」と「傀儡師」復刻版まで送ってくれました。出品者様、ありがとう!古本屋もよいけど、古い本を手軽に手に入れるにはメルカリは便利ですね。先日もポール・オースターの「最後のものたちの国で」(文庫版がありませんし、単行本もなかなか入手困難です)を手に入れましたし、本当に助かります。

研究と題しながら、コレクターと化しているわたしですが、いまさら骨董品まがいの本がほしいのは装幀が晩年最も親しい友人であり画家である小穴隆一だからです。開いてみると実に美しく品があります。惚れ惚れします!大正時代の田端にタイムスリップしたいです笑

遺書を読めばわかりますが、芥川の小穴さんへの信頼は多大なるものがあります。「小穴隆一を父と思へ。従つて小穴の教訓に従ふべし。」「絶命後小穴君に知らすべし。絶命前には小穴君を苦しめ并せて世間を騒がす惧れあり。」(死んでから知らせてくれ。死ぬ前だと彼に迷惑をかけるとの意)「装幀は小穴隆一氏を煩はすことを条件とすべし」(新潮社には悪いが漱石先生と同じ岩波から全集を出してほしい、そのときは)「遺物には小穴君に蓬平の蘭を贈るべし」(佐竹蓬平作の墨蘭圖)等々。

小穴さんは、「二つの絵」という随筆で後に芥川について書いており、他にも宮沢賢治の装填なども担当しています。あまり恵まれなかったようですが。。

さて、「侏儒の言葉」ですが、盟友菊池寛の文藝春秋に連載されていた作品で、アンプローズ・ピアスの「悪魔の辞典」に影響を受けて書いた作品とされています。アフォリズムとしてニーチェやパスカルのそれと比べるのは違うと思うのですが、アフォリムズと定義するひとも多いですね。アフォリズムとして読むと萩原朔太郎のいうところの「機智のために機智を弄する」言葉遊びが多くて物足りません。わたしはもう自殺の段取りもおおよその日取りもすべて決めていた最晩年の芥川がシニカルときにはコミカルに世の中や人生、文壇や芸術、台頭する軍国主義や社会主義など、様々な角度で世相を風刺した戯言集だと思っています。

たとえば有名な一節があります。

人生は一箱のマッチに似てゐる。 重大に扱ふのは莫迦莫迦しい。 重大に扱はなければ危険である

これは警句でしょうか。ここから何かを学び取ることができますか。わたしはブラックユーモアだと思います。そして同じ人生についての言葉であっても「或阿呆の一生」の

人生は一行のボオドレエルにも若かない

のほうが、感動を覚えます。これは、人生がとるにたらぬつまらないものだと言っているのではなく、人生の重みを超えるほど一行のボードレールの詩は素晴らしいといっているのだと解釈します。いわゆる芥川の「芸術至上主義」を表した名文だと思います。

また小説家ではなく彼が愛したボードレールという詩人であることにもわたしは注目します。小説ではなく詩。「小説作法十則」の冒頭で彼はこう言っています。

一 小説はあらゆる文芸中、最も非芸術的なるものと心得べし。文芸中の文芸は詩あるのみ。

文芸で芸術といえるのは詩歌だけだと言っています。彼は晩年朔太郎から自分は詩人ではないと言われ悲しい気持ちになったり色々あるのですが、彼は詩人でありたかったし、詩のような小説を書きたかったのではないでしょうか。あるいは彼が愛した絵画のような小説といってもよいです。「蜃気楼」などを読むと一枚の風景画を見ているような気になります。そのあたりは改めて感想文として書こうと思います。「侏儒の言葉」についても、まだまだ思うところがたくさんあるので改めて感想文を書くつもりです。

最後に、昨日は、超初期の短編を久しぶりに数編読みました。

「青年と死」

今昔物語を題材にした話です。王宮にしのびこんで后を孕ませる透明なマントを着た二人の男が最後に一人は殺され一人は生かされる話ですが、その違いはどこからくるのかといえば、あらかじめ人間は死ぬものだと死を受け入れているか、受け入れていないかの違いです。先日「人はどう死ぬのか」という本を紹介しましたが、メメントモリ(死を想え)ができている人とできていない人の違いではないかと考えます。結果として前者は生かされ、後者は死にます。芥川の超初期における死生観が読み取れます。

「ひょっとこ」

これは昔読んだことを覚えていました。ひょっとこのお面をかぶった嘘つきで酒好きの男がちょっとしたはずみで簡単に死んでしまう話です。まず花見でしょうか、宴会の描写が美しい。物語自体は、単純でこれといった感想はないのですが、この作品も死を扱っています。最初期にあっても芥川の作品では死が簡単に描かれます。

橋の上から見ると、川は亜鉛板のように、白く日を反射して、時々、通りすぎる川蒸汽がその上に眩しい横波の鍍金をかけている。そうして、その滑な水面を、陽気な太鼓の音、笛の音、三味線の音が虱のようにむず痒く刺している。札幌ビールの煉瓦壁のつきる所から、土手の上をずっと向うまで、煤けた、うす白いものが、重そうにつづいているのは、丁度、今が盛りの桜である。

「仙人」

芥川には仙人という表題の小説が3つあります。これは最初期の作品です。

鼠を使った道化で何とか食いつないでいる主人公が雨続きで干上がる寸前、神社で仙人に救われる話です。珍しく主人公の苦労が報われる話ですが、最後のオチが突然すぎて個人的にはちょっと入り込めない話でした。

以上です。

長くなりましたが、最後までありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?