#4 社会科を通して『身につけたい力』を問う

こんにちは。高杉です。

日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと

『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。

前回は、『社会科における見方・考え方』についてお話をしました。

今回は、

『社会科を通して身につけたい力』について

お話をしていきます。

よろしくお願いします。

1)社会科ではぐくみたい『知識・技能』

社会科を通して、

どのような資質・能力をはぐくもうとしているのでしょうか?

『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編』には、

このような力をはぐくむことを目指していると書かれています。

「見方・考え方」「課題解決の学習活動」という

社会科で重視すべき学習過程を通して、

「公民としての資質・能力の基礎」という

究極目標が総括的に描かれています。

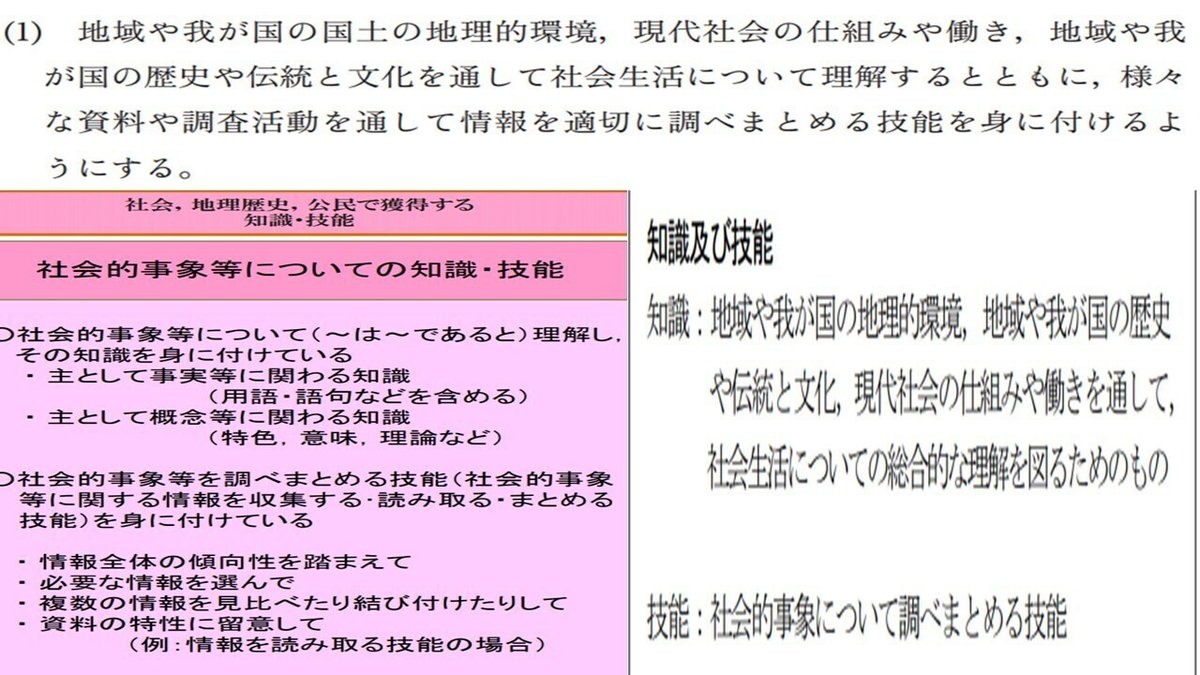

(1)は、「知識・技能」

(2)は、「思考力・判断力・表現力等」

(3)は、「学びに向かう力・人間性」

についての目標が示されています。

「公民的資質」とは、

簡単に言うと社会の中で生きる人間としての資質です。

人が社会の中で生きていれば、必ず問題に直面します。

そうした問題を解決するためにはどうすればよいのかを考えながら、

情報を活用しつつ、

解決していける土台づくりをしていくという考え方です。

では、

「公民的資質」の基礎を養うために、

どのような力を身につけることが

『学習指導要領』に書かれているのでしょうか。

まず、「知識」についてです。

小学校社会科で身につけたい「知識」は、

「社会生活についての理解に関する」知識のことです。

「社会生活について理解する」とは、

人々が相互に様々なかかわりをもちながら

生活を営んでいることを理解することです。

各学年の目標を見てみると、

【3・4年】

「人々の生活」との関連を踏まえて理解する。

【5・6年】

「国民生活」との関連を踏まえて理解する。

と書かれています。

①地域や我が国の地理的環境(地理的な内容)

②地域や我が国の歴史や伝統と文化(歴史的な内容)

③現代社会の仕組みや働き(公民的な内容)

という3つの視点を通して、

「人々の生活」「国民生活」と関連させながら、

人々の社会生活を理解する力を身につけるということです。

次に、「技能」についてです。

小学校社会科で身につけたい「技能」は、

「社会的事象について調べてまとめる」技能のことです。

各学年の目標を見てみると、

【3・4年】

社会的事象を観察、調査するとともに、「地図や各種の具体的資料」を効果的に活用し…

【5・6年】

社会的事象を具体的に調査するとともに、「地図や地球儀、統計(年表)などの各種の基礎的資料」を効果的に活用し…

と書かれています。

平成29年の改訂では、

小・中学校の社会科の技能を、

高等学校の地理歴史科、公民科を含めて

検討して整理することになりました。

その結果、

小・中・高等学校において共通する技能は、次のものであるという

結論に至りました。

①【情報を収集する技能】

(手段を考えて問題解決に必要な社会的事象に関する情報を収集する技能)

・調査活動(見学、聞き取り等)を通して

・様々な資料を通して

・情報手段の特性や情報の正しさに留意して

②【情報を読み取る技能】

(収集した情報を「社会的事象の見方・考え方」に沿って読み取る技能)

・情報全体の傾向性を踏まえて

・必要な情報を選んで

・複数の情報を見比べたり結びつけたりして

・資料の特性に留意して

③【情報をまとめる技能】

(読み取った情報を問題解決に向けてまとめる技能)

・基礎資料として

・分類、整理して

・情報の受け手に向けた分かりやすさに留意して

そして、

学習の中で何度も発揮して習熟していくように指導することが大切です。

2)社会科ではぐくみたい『思考力・判断力・表現力等』

次に、「思考力」についてです。

小学校社会科で身につけたい「思考力」は、

社会的事象の特色や相互の関連、意味を『多角的に考える力』

のことです。

「社会的事象の相互の関連」とは、

比較したり関連付けたりして捉えることのできる

事象と事象のつながりや関わりなどであり、

生産・販売 ― 消費 との関連

国会 ― 内閣 ― 裁判所 などの関係機関の相互の連携や協力

などとして表されるものです。

「社会的事象の意味」とは、

社会的事象の仕組みや働きなどを地域の人々や国民の生活と結びつけることで

捉えることができる社会的事象の社会における働きや国民にとっての役割のことで、

産業が国民生活に果たす役割

情報化が国民生活に及ぼす影響

国民生活の安定と向上を図る政治の働き

などとして表されるものです。

そして、

『多角的に考える』とは、

複数の立場や意見を踏まえて考えるということです。

例えば、

3・4年生では、「農家のAさん」「祭りを運営するBさん」などの立場を意識して考え、

5・6年生では、「生産者と消費者」「情報の送り手と受け手」など立場を変えながら考えることができる力を身につけるようにします。

次に、「判断力」についてです。

小学校社会科で身につけたい「判断力」は、

社会に見られる課題を把握して、

その解決に向けて『社会へのかかわり方を選択・判断する力』

のことです。

「社会に見られる課題」とは、

例えば、

・環境問題

・生態系保護

・防犯

・防災

・自然災害

・人口減少、少子化

・人権問題

・グローバル化

・貧困

・働き方

・財政問題

・持続可能性

・輸出入など経済

・過疎化

・食料自給率、食品ロス

・高齢社会、高齢化

・ジェンダー

・インフラ老朽化

・脱炭素、地球温暖化

など現代社会に見られる課題を想定したものです。

ただし、

このような社会課題は、

大人にとっても解決できていない難しい内容であるため、

小学校においては、発達の段階を踏まえ、学習内容との関連を通して、

学習過程の中で子供が出会う社会的事象を通して、

まずは「何が課題であるのか」を把握できるようにすることが大切です。

「解決に向けて」とは、

今がよければそれでいい、未来の社会はどうでもいいと考えるのではなく、

学習したことを活用して、これからどうなっていけばよいのか、自分たちはどのような立場で何ができるのかなど、

これからの社会をイメージしながら知恵を出し合う学習を目指しています。

次に、「表現力」についてです。

小学校社会科で身につけたい「表現力」は、

『説明する力』『議論する力』

のことです。

「説明する」とは、

物事の内容や意味を相手が分かるように説き明かすことで、

根拠や理由を明確にして、社会的事象について調べて理解したことや、

それに対する自分の考えなどを論理的に説明できるように

養うことが大切です。

「議論する」とは、

お互いに自分の主張を述べ合い、論じ合うことで、

他者の主張につなげたり、お互いの立場や根拠を明確にして

討論したりして、

社会的事象についての自分の考えを主張できるように養うことが大切です。

『学習指導要領』では、

・文章で記述する。

・白地図(図、年表)などにまとめたことを基に説明する。

・根拠や理由を明確にして議論する。

などの例が書かれています。特に、「書くこと」が重視されています。

3)社会科ではぐくみたい『学びに向かう力・人間性等』

最後に、「学びに向かう力・人間性等」についてです。

小学校社会科で身につけたい「学びに向かう力」は、

学習問題を追究・解決するために、

①社会的事象について意欲的に調べ、

②社会的事象の特色や相互の関連、意味について粘り強く考えたり、

③調べたことや考えたことを表現しようとしたり、

④学習を振り返り、学んだことを確認し、

⑤それを基に自分たちの生活の在り方やこれからの社会の発展などについて考えようとする態度のことです。

そして、ここが最も大切な部分だと私は考えています。

社会科がこれらの力を身につけることの目的は、

【3・4年】

『地域社会に対する誇りと愛情』

『地域社会との一員としての自覚』

【5・6年】

『我が国の国土と歴史に対する愛情』

『我が国の将来を担う国民としての自覚』

『世界の国々の人々と共に生きていくことの大切さについての自覚』

できるような日本人を育成するためです。

『教育基本法』の目標に

「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質」

という文言がありますが、

教科目標に同じような文言が示されているのは、実は社会科だけなのです。

そもそも、

人間はひとりで生きているわけではないし、一人では生きられません。

その人の両親、生まれた土地、その人が生まれた地域のコミュニティ、

そして、それらを取り巻いている文化や伝統や歴史から、

個人を独立させて、切り離すことなどできません。

人は、「個」として存在しているように見えますが、

その実体は、さまざまなものとつながっているのです。

私たちが慣れ親しんだ自然があり、

祖先があり、

家族がいて、

地域のコミュニティがある。

悠久の歴史をもった日本国を愛するということは、

自分の存在の基盤である家族、

自分の存在の記録である地域を愛するということです。

そのために、

地域の人々の健康やよりよい生活環境をつくろうと努力する人

自然災害への対策など安全な生活環境をつくろうと努力する人

伝統や文化の保護・継承を実現していくために努力している人

産業の発展やよりよい社会の実現を目指して努力している人

国家及び社会の発展に貢献した先人

などの『人の姿』に触れることを通して、

地域社会、我が国に対する誇りと愛情をはぐくみ、

地域社会、我が国の将来を担う国民としての自覚を芽生えさせていく

のです。

そのために、今日も学んでいきたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日本には、綿連として受け継がれてきた「よさ」がある。

少しでもよりよい社会を創ることができるように努力してきた先人の知恵や働きを知ることで、何が我が国の社会で正しいとされているのかを学ぶ。

このような日本人のよさを共感しあうことを通じて、

その子も将来、私たちと同じように社会の形成者の一人となり、

日本のよさを受け継いでくれる存在になる。

そのために、

必要なことを学ぶことが「社会科の本質」である。

と僕は思います。

日本人が2683年以上紡いできた「和の国づくり」とは何か?

なぜ大切なのか?

どのように受け継いで、つないでいくのか?

を学ぶことを通して伝えていきたいのです。

日本に生まれた日本人が、

日本に生まれたことを幸せに感じ、

日本に生まれた子供達が、

日本に生まれたことを誇りに感じる。

そんな想いを社会科を通して育みたいのです。

一緒に、日本国を楽しく学んでいきましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。