使われてこなかった材の活用法を探る!タンコロハッカソン

「タンコロ」という言葉を聞いたことはありますか?

タンコロとは、根元が曲がってしまった根曲材と呼ばれる材などを指す言葉です。

それらは年間約800 万トン発生する*と言われているにもかかわらず、販売価格に対して搬出コストが高くなってしまったりと、使い道がないことから通常林地に放置され、流通に乗ることもなくほとんど活用されてきませんでした。

そこで今回、EMARFで「タンコロ問題」の解決策を考えられないか?いや、活用法を見つけたい!ということで、林野庁の事業の一環としてタンコロ活用プロジェクトが発足。

早速現地視察を兼ねて、EMARFチームのメンバーで長野の信濃大町にある森に見学に行ってきました。

この1泊2日の視察合宿では、森林、伐採現場、製材所などの見学を経て、現地に持ち込んだデスクトップ型のShopBotで実際にプロトタイピングを行い、その可能性を探ります。

💡EMARFとは

デスク、椅子、棚などの家具から建築まで、木製プロダクトのデザインからパーツの加工までがオンラインで完結されたプレカットサービスです。ニーズや好みに合わせた思い通りのオリジナル製品をボタンひとつで素早くカタチにできます。

1日目13:00-15:00 香山さんによる人工林と天然生林の手入れの違いの分かる施業現場見学

東京から車で4時間ほどの長野県大町市。商店街で昼食を済ませて待つEMARFチームの元に小屋を積んだ軽トラが止まり、株式会社山川草木代表・香山由人さんが降りてきました。

その衝撃的な登場に一同がざわつきつつ、香山さんが森林のクリエイティブディレクターを務める、荒山林業さんが管理する山へ車を走らせます。

▲川崎市出身の香山由人さん。西粟倉に住むCOO・井上と知り合ったことがVUILDとの出会いでした。以前代表を務めた山仕事創造舎を若手に引継ぎ、現在は株式会社山川草木代表として山のコンサルティングなどを行っています。

「いつか店をはじめたいと思っていた」という香山さんは、1年前から小屋付きの軽トラに木材を乗せて移動販売型の材木屋さんも営んでいます。

もともと天然林だった森に、100年前にカラマツを植林したことから始まったこの山。広葉樹が混じる森は、入った瞬間に一同から「綺麗」と歓声が上がりました。

一同が驚いたこの山は、少し変わった特徴を持つ山。例えば、カラマツを植えると、カラマツ以外に生えてきた広葉樹は管理に邪魔なので伐採してしまいます。

このように、一般的な林業では植林したカラマツだけを育てていき、森の均一さを求めるのが普通ですが、この山では多種多様な木々が育っています。

香山さん「カラマツから始まり、色々な木が一緒に育っているのがこの山の一番のポイントです。均一化するための植え足しはしておらず、自然に出てきた木をどう育てるかを考えています」。

”平均的な森にしない”

香山さんの師である荒山林業先代の荒山雅行さんが、そんな考えに至ったのは、自然の森林を観察した結果だったと言います。

この山でも、100年前にカラマツを植林した当時は平均的に植えたものの、その後は無理に均一化された山を作ろうとせずに、それぞれの場所を観察して対応してきました。

香山さん「カラマツは、陽が当たると幹の途中から新しい枝が生えやすい樹種です。

幹の途中から枝が出ると、木材に加工した時に節(ふし)になってしまいますが、自然に生えてきた広葉樹の葉が日陰になることで途中から枝が生えず、枝打ちをしなくても自然に枝が落ち、節のない綺麗な木が出来上がります」。

この山では、今年樹齢100年を迎えるカラマツを育ててきていますが、通常は40~50年ほどで伐採して合板用の材として出荷し、再び新しくカラマツを植えるそうです。

しかし、カラマツはもっと大きく育つという知識を持っていたことから、必要に応じて間伐しながら成長に合わせた使い方を考えていこうという思想を荒山林業さんと共有しました。

そのため、この山では日常的な伐採作業は行わず、必要な場合のみに留めています。多種多様な木がある山で何を伐り、いかに他の木を痛めないように伐採するかを考える森づくりは頭を悩ませることも多いそうですが、5年前に大きな台風が来たことで、「自然が伐るべき木を勝手になぎ倒してくれ、人間の代わりに選木から伐採まで一気にやってくれました」と香山さんは笑います。

枝打ちせずとも節のない木が育ったり、台風に間伐してもらったりと、山を理解することで自然の恩恵を享受し、コストをかけずに良い森林づくりができている荒山林業さんの山。

一方で、林業をやっていく上での間伐には補助金が出るため自己負担分を減らすことができますが、荒山林業さんでは補助金を受け取っていないそうです。

香山さん「実は長野県では、荒山林業さんのような個人林家は補助金の対象になりません。でも、それはそれで良いと思っています。

補助金を貰うと、一度に3割切って、それを6年ごとにやらないといけません。そのやり方で木を伐っていくと、山からどんどん木がなくなっていってしまう。

そもそもこの山ではそういう伐り方はしたくなかったので、ノルマを設けずに少しづつ伐っていくことを理想に、補助金が出ないなら出ないでやっていこうと思えました。

そうした森づくりの中で最大限にストックを増やしていき、それらの質を高め、長期的に良い森を残すための間伐という位置付けで考えています」。

伐採した質の高い木の使い道をいかに定めてあげるかというのも重要な作業です。木材は生き物としての固有の構造を持っており、それをいかに引き出せるかが伐採後の材としての性質を決定します。

構造材にするのか、内装材にするのか、合板にするのか、チップにするのか、など・・・、一本の木といっても部位によって多様な用途を持っています。

その中で、荒山林業さんでは原価が上がってしまう高度な加工はせず、性質をよく理解しなるべく素材を生かすことで、山にお金が還元されるような使い方を目指しています。

香山さん「建築屋さんや家具屋さんと現場で相談することができればいいですが、実際にはあまり現実的ではありません。

やはり使う側としてはテクスチャとしてのマテリアルの性質を重視しているので、ロシアやアメリカから入ってくる樹齢2〜300年の大きな木を好む傾向にありますが、それは、一度伐ってしまうとまたそれだけ待たないといけないということを意味しています。

そのため、今この山にしかないもの、この山にしかできないものの性質を理解して、最大限活用することが重要だと考えています」。

木の遺伝的性質と個性を深く理解し、それらとどう向き合うか。そもそもがバラバラな木を均一に揃えることを意識せず、混ざった森林が本来の姿であると考える。

香山さんが持つ山への深い理解があるからこそできるこの森づくりなのです。

▲香山さんが代表を務める山川草木の理念

2日目 8:00-12:00 荒山林業 間伐見学&体験

初日の視察では荒山林業さんと香山さんが考える森づくりについてお話を伺いましたが、2日目は実際の伐採現場を見学しました。

日常的な間伐作業は行わず、必要な場合のみに留めてるというお話がありましたが、「伐る理由をちゃんと考える」ことが大きなポイントです。

香山さん「伐採する効率性よりも、いかに良い木を残すかということを重視しているので、どの木を伐るかではなく、どの木を育てたいかという視点を選ぶ際の基準にしています。

それと同時に、育つ見込みのないものもわかってくるので、それも対象になります。

当然今どれが売れるかという基準もありますが、短期的な利益を優先してどんどん切っていくのではなく、できれば注文が入ってから伐りたいと思っています。

ただ、この山の木はどれも良い木なので、選ぶのがとても難しいんです」。

このように慎重に選木を行う理由は、特別な木に対して正当な評価をしてもらうことにもあります。

沢山木を伐って市場に流せば、特別な枝打ちをしている木でも正当に評価してもらえなくなり、一般の木材と同じ市場に持っていかれてしまいます。

伐った木を必ず有利な条件で売っていくためにも、木の性質や個性を理解し、どのように使われて欲しいかを引き出してあげることが重要です。

香山さん「付加価値といっても、曲がっているもの、節があるものなど、その要素は様々です。

建築用の材料でいうと、後から狂わないことや強度などの構造的なことが重視されるため、枝打ちされていて節のない材料が評価され、付加価値になります。

そういうことを意識して育てていくと、山での歩留まりが高い木に育ち、捨てる部分が少なくなっていきます。とはいえ、それでも捨てる部分がでてくるのがいわゆるタンコロと言われる木の根元の部分なんです」。

今回伐採現場を見せていただいたのは、すでに注文が入っている木。

どの木を育てたいかという基準は山主の価値観で変わってくるそうで、山主である荒山さんは、「木育って、普通は子ども達に本物の木のおもちゃに触れてもらって温かみや、背景にある森との繋がりを感じてもらうためにやるんですけど、それだけじゃ足りないと旦那は言うんです。

だから、立っている木に、木で作った椅子や机のカタログを見せて、『お前はこれになるんだぞ』と語りかけながら、木に対しても木育をしないといけないんだと言っていて。変わってるんです、うちの旦那」と、笑いながら話してくれました。

その言葉からは、先祖代々受け継いできた山の木を伐って、何に使われるか分からない今の林業の寂しさや、親元から離れる子どもを社会へと送り出す時の愛情すら感じられました。

▲荒山ご夫妻(ヘルメット着用のお二人)

愛情いっぱいに木を可愛がるお二人の言葉通り、この山には、木材としては扱いにくいものの変わった年輪を持つ木や、タンコロなど多くのユニークな木材がそこら中に転がっていました。

午後のプロトタイピングでは、それらをどう活用できるか考えます。

▲あちこちに転がるタンコロ。自然が作り出した個性ある形に、EMARFメンバーのテンションが高まります

13:00-16:00 製材所見学&ラピッドプロトタイピング 高橋林業@松川村

伐採現場体験を経て、いよいよプロトタイピング。製材していただいた根曲材をいかに活用できるか、各自その場で3Dモデルを作って考えます。

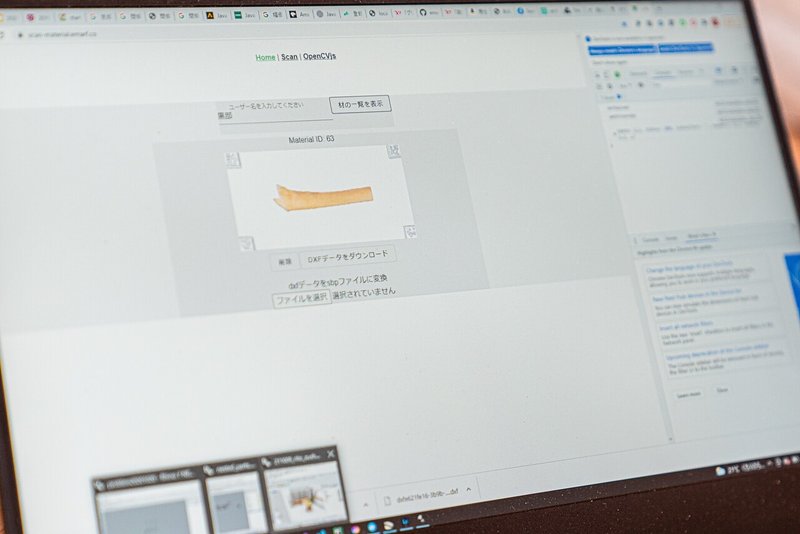

今回のプロトタイピングで要となったのは、EMARFチームのエンジニア・吉川さんが持ってきたARマーカーを使った木材のスキャン方法。

これは、ARマーカーを対象の四隅に設置し、LiDARなどの3Dスキャナーや特別な機器がなくとも、手持ちのスマホで写真を撮ることで線データを取り出すことができる手法です。

この手法を用いることで、今回のように形が整っていない根曲材などの材や端材なども、精度が出にくい実測の工程を省き、狂いなく加工データを配置することができます。

加工の際にどうしても出てしまう端材や根曲材などの不揃いの材料は、加工しにくいことや在庫管理しにくいことを理由にこれまで使われてきませんでしたが、このテクノロジーをShopBot、さらにはEMARFと組み合わせることで、規格化された材料しか使えないという制約から解き放たれ、これまで使われてこなかった材料も活用できるようになります。

▲転がっていた石と組み合わせて作る座卓

▲アーティストとしても活動する長岡勉さんが制作したのは、ずらして使うスツール。バランスを取るのが難しいので背筋が伸びるそう

▲タンコロの一番外側で作った小物置。隅っこで一生懸命皮をはがしていました

3時間という短い制限時間でラピッドにプロトタイピングできたのは、普段からその文化が身体に染み付いているEMARFチームならでは。

普段あまり見ることのないユニークな形の材を素材として使うのではなく、それらが持つ個性ある形を生かしたアウトプットになったのも印象的でした。

また、今回のタンコロハッカソンを経て、「EMARF」は森と暮らしをデジタルなものづくりで繋ぐコミュニケーションツールなのではないかと感じさせられました。

引き続きEMARFチームでは、これまで使われこなかったタンコロの活用方法を検証し、EMARFを利用していただいているユーザーの皆さまにもタンコロ活用の機会をつくっていきたいと思っていますので、是非参加したいという方はこちらまでお問い合わせください!

📩emarf.info[a]vuild.co.jp ※[a]を@に置き換えてお送りください

▍VUILDメンバー募集

正社員、業務委託、インターン、アルバイトなど形態に関わらず、年間を通じて複数の職種でメンバー募集を行っています。VUILDの活動に興味ある方、検討したい方、随時カジュアル面談も受け付けているので、お気軽にお問合せください。 (2024.04.15追記)

詳細情報こちらから確認いただけます。

https://vuild.co.jp/career/