「Ney & Partners に学ぶ構造デザイン」 OPEN VUILD #8

建築テック系スタートアップVUILD(ヴィルド)株式会社では、多様な領域で活躍する専門家を招き、さまざまな経営課題や組織のあり方についてオープンな場で語り合う「OPEN VUILD」を開催しています。

第8回は、2017年に完成した「出島表門橋」(長崎県長崎市)や「三角港キャノピー」(熊本県宇城市)など、数々の公共デザインを手がける Ney & Partners Japan(ネイ&パートナーズジャパン)代表の渡邉竜一さんをお迎えします。建築・土木領域を横断しながら構造と意匠の統合する構造デザイナーとしての視点から、VUILDが挑戦するCNC加工による「構造デザイン」について議論していきます。

今回はVUILD代表・秋吉浩気をはじめ全スタッフが参加し、ゲストとのディスカッション形式で進めていきます。

Text by Risa Shoji

Photo by Hayato Kurobe

意匠と構造を統合するために必要な6つの視点

―― 今回モデレーターを務める高橋です。まずは、ゲストの渡邉さんに自己紹介をお願いします。

渡邉:Ney & Partners Japan の渡邉です。まずは僕たちが活動する上で大切にしている考え方について、6つの観点から紹介します。

渡邉竜一 Ryuichi Watanabe/建築家、構造エンジニア。1976年、山梨県生まれ。2001年、東北大学大学院工学研究科都市建築学専攻 修士課程修了。国内の土木デザイン事務所勤務を経て、2009年よりベルギーの構造エンジニア、ローラン・ネイ氏が主宰するNey&Partners 勤務。2012年、Ney&Partners Japan 設立。国内の公共デザインを数多く手がける。

渡邉:一つ目は、構造がそのまま表現になるような「合理性を伴った設計デザイン」です。プロジェクトを進める上では、決められた予算内で様々なことを行わなければなりません。構造合理化によるコスト削減を行い、その結果生まれた余剰分を質に転化する、そんな設計を目指しています。

(Ney & Partners japan 提供)

渡邉:次に、僕たちはプロジェクトの方向性について、形のない中で議論することを重視しています。打ち合わせやワークショップを通じて、様々な条件を重ね合わせながら、たくさんの人たちと議論をする。その上で、構造としてかたちを洗練させていく。そういうプロセスを大事にしています。

(Ney & Partners japan 提供)

渡邉:三つ目は「力の流れに沿った構造とデザイン」です。機能上の構造やプロジェクトの方向性、全体のバランスなど様々な要求を念頭に置きつつ、極力シンプルに、様々な形が多様な側面を持つようなデザインのあり方を心がけています。

(Ney & Partners japan 提供)

渡邉:次は少し構造的な話とは外れますが、「住民・地域との接点」です。僕たちがつくっていくものは、当然そこに住む人々のためのものであるという認識が非常に重要です。例えば、「出島表門橋」のプロジェクトでは、工事期間中の仮囲いに市民のメッセージや写真を掲載する「出島仮囲いプロジェクト」を展開しました。地域の人々は、橋の形を決める議論には参加できません。だからこそ、間接的に市民が参加できる窓口を開く必要がある。橋づくりを街のイベントにすることで、外部のデザイナーとも協力しながら、地域とのコミュニケーションを誘発する工夫をしています。

(Ney & Partners japan 提供)

渡邉:5つ目は「歴史的な風景の中でのデザイン」です。僕たちは世界遺産をはじめ、数多くの歴史的構造物の設計を手がけていますが、そのようなプロジェクトでは構造だけでなく、意匠的な観点からも制約が多くなります。文化財に対してのスタンスのとり方に配慮をしながら、様々な厳しい制約をうまく紐解いていくことで、単純な力学的合理化ではない形を目指しています。

(Ney & Partners japan 提供)

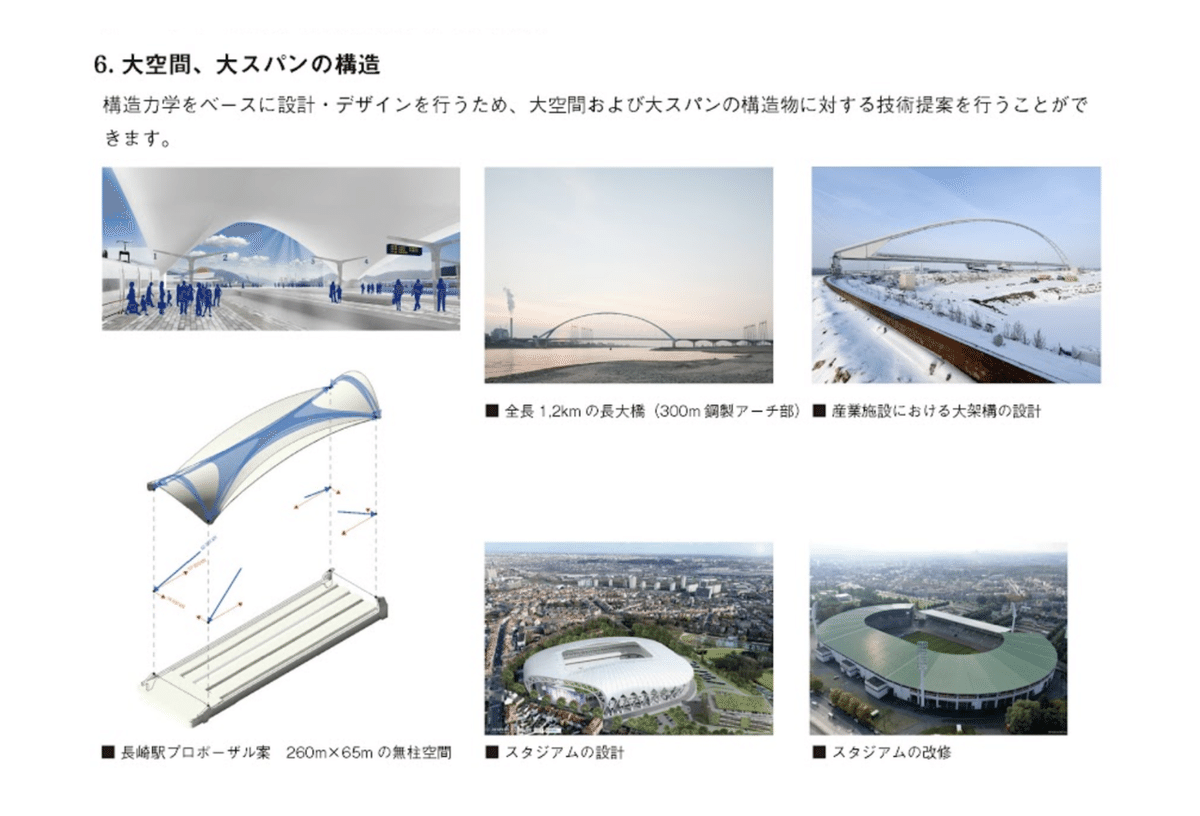

渡邉:最後は「大空間、大スパンの構造」です。空間やスパンが大きくなればなるほど、当然デザインも力学が支配的になります。その中で、自分たちの特徴を活かしながら、かつ意匠としても美しい形をいかに考えるか。こういった観点の重ね合わせが僕たちにしかできない強みになっています。

(Ney & Partners japan 提供)

二次元を三次元に組むためのエンジニアリングアプローチ

―― ありがとうございました。続いて、秋吉さんから VUILD の紹介をお願いします。

秋吉:VUILDの秋吉と申します。VUILD がこれまで取り組んできた構造デザインについていくつか紹介します。僕は昔から構造家の作品が好きなこともあり、VUILD でも構造家の方たちと常に仕事をしてきました。最近では、構造エンジニアの金田泰裕さんとコラボレーションし、様々な作品製作に取り組んでいます。例えば、世界最大級のスタートアップイベント『Slush Tokyo 2018』では、メインステージ上に設置するパーティションを製作しました。

秋吉:5.5mm厚の薄い合板を立体的にトラスで組んでいるのですが、構造に関しては大人1人でも持ち運べて、なおかつ座れる強度があるものを目指しました。転倒を防止するため、上部の部材のメンバー(断面寸法)を細くし、下部に向かって大きくすることで重心をコントロールしています。次に、川崎市内の公園に設置した仮設橋です。構造は、東京大学生産技術研究所の腰原幹雄教授にアドバイスしていただきました。

秋吉:この仮設橋では、アーチのクラウン部にヒンジを設けて上棟し、両サイドの支持部に500kgの水タンクを置いてスラストを止める、というマニアックなエンジニアリングアプローチをしています。VUILD では、このように二次元の部材を三次元で組むための節点の配置や納まりの検討も課題の一つです。例えば現在、富山県南砺市利賀村に建築中の宿泊施設「まれびとの家」では、構造部分をほぼ木組みだけでつくる工法を採用しています。

秋吉:接合部は、かなり柔らかくつくったあと、スペーサーのような込栓を入れて固めています。厚み30mmというシビアな条件ながら、これも金田さんと相談して、構造部材の納まりをディテールの形状も含めてスタディしながらつくっています。

秋吉:以上、VUILD の現在の取り組みについて簡単に紹介しました。ところで、今日は特別ゲストとして明治大学理工学部建築学科准教授の門脇耕三先生も来てくださっています。

門脇:じつは先ほどまで、明治大学で秋吉さんに特別講義をしてもらっていたんです。そこで急遽、私もイベントに参加させてもらうことになりました。よろしくお願いします。

門脇耕三 Kozo Kadowaki/1977年生まれ。2001年、東京都立大学大学院 工学研究科建築学専攻 修士課程修了。現在、明治大学理工学部建築学科准教授。専門は建築構法、構法計画、設計方法論。共著に『シェアをデザインする』(学芸出版社、2013)、『静かなる革命へのブループリント』(河出書房新社、2014)、『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』(共編、鹿島出版会、2017)など。

力学をベースに考え、意匠で形を整える

―― それでは、さっそく議論に移ります。ここまでお話を伺っていて、お二人とも「構造とデザインをどこまで攻めるか」という点に強い関心があると感じました。そこで、まずは渡邉さんに三角港キャノピーや出島表門橋の力学的なお話を伺いつつ、VUILDスタッフからの質問を交えながら議論できればと思います。

渡邉:ではまず、三角港キャノピー(熊本県宇城市)の事例から。これはJR三角駅と三角港のフェリー乗り場を、緩やかな円弧状のキャノピー(屋根)で繋いだ作品です。

2016年3月に完成した熊本県宇城市の「三角港キャノピー」。第11回日本構造デザイン賞、2017年 GOOD DESIGN AWARDなどを受賞した。©Ney&partners Japan ©momoko japan

渡邉:このカーブした平面形状を活かした構造を考えていくと、大きく二つのイメージが浮かびました。一つは、地面から柱が立ち上がって屋根が浮き上がるような構造、もう一つは屋根と柱が一体となってつながる構造です。

検討の結果、前者を採用しましたが、通路の真ん中に柱があると歩行の邪魔になってしまう。そこで柱を端に寄せようとすると、今度は屋根にねじれが発生してしまうんですね。ところが今回は、平面形状がカーブしていたので、そのカーブによる偏心がねじれと逆方向に作用し、全体としてうまくバランスさせることができた。つまり、カーブの内側に柱を偏心させたかたちそのものが、構造的な意味を持つわけです。

ただ、実際の構造はすべてがカーブした形状ではありません。平面図を見てもらうとわかりますが、駅からフェリーターミナルに向かうには、建築家の葉祥栄さんが手がけたフェリー待合所「海のピラミッド」を迂回しなければいけない。

(Ney & Partners japan 提供)

渡邉:つまり、直線に近いような部分が出てくるわけで、そのまま支柱を通り芯上に並べると偏心量が足りなくなる。そこで、端部から800mmの「A通り」、1800mmの「B通り」という2つの通り芯を設定し、支柱の位置を交互に偏心させることで偏心量を補い、全体をバランスさせています。

キャノピーを遠景で見ると、柱が規則的に並んでいるように見えます。しかし、通路に入って見ると、柱が偏心していることでランダムに見える。このような視覚的な効果を意図的に生み出すため、最終的な偏心量を決める際には、力学だけではなく意匠的な観点からも検討し、判断しています。

「三角港キャノピー」遠景 ©Ney&partners Japan ©momoko japan

渡邉:つまり、僕たちは必ずしも構造だけで細部を決めるジャッジをしていないんですね。視覚効果や空間体験といったものは、僕たちにとって非常に重要なファクターであって、常にそれらを含めて最終的な着地点を考えています。

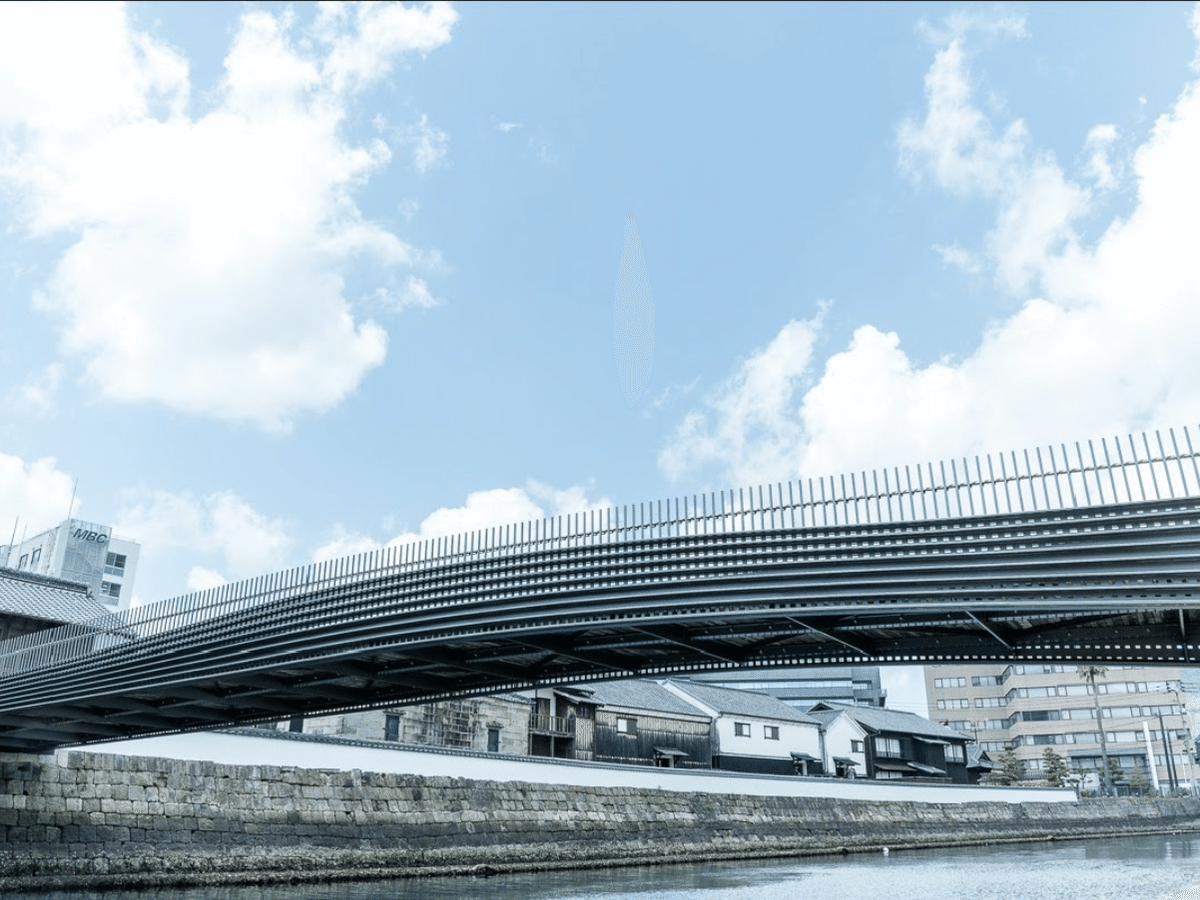

続いて、出島表門橋について。これは江戸時代の鎖国期に、海外との交易拠点として開かれた長崎市の出島に、約130年ぶりに橋を架けるプロジェクトです。

©︎momoko japan ©︎Ney & Partners japan

渡邉:こちらは橋の長手の断面図です。左側が出島で、右側が対岸の江戸町です。ところが、出島は国指定史跡(出島和蘭商館跡)のため、文化財保護の観点から護岸を掘削して橋台(橋の土台)を設置することができません。つまり、出島側で反力(荷重を支える力)が取れないという制約があったわけです。

出島表門橋の断面図(Ney & Partners japan 提供)

渡邉:そうなると、橋の荷重を江戸町側だけで支えなければいけない。常識で考えれば、片側でがっちり剛で固めるか、吊り上げるしか方法がない。しかし、吊橋にすれば橋の上部に構造物が出て、景観を損なってしまう。では、どうするか。いずれの方法でも江戸町側には橋台をつくるのだから、それをカウンターウェイト(釣合いを取るためのおもり)にして力全体をバランスさせる、そんな橋のかたちを考えました。図を見ると、橋台の後ろ側が長く伸びていますが、これがおもりになっているわけです。

橋の主桁のエレベーションを決める際は、死荷重時と活荷重時のモーメント図の重ね合わせをやっています。そうするとこういう形が出てくる。ただ、立面図の主桁の形と見比べるとわかりますが、その形をそのまま採用しているわけではありません。

出島表門橋のモーメント図(Ney & Partners japan 提供)

渡邉:じつはこの形状を元に、形を整える作業をやっているんですね。その上で解析をして、最終的に寸法を決めています。カーブの形状や円弧のRは、意匠で決まっている側面もある。つまり、出島の事例においても、全てを力学で決めているわけではないのです。

描きたい風景をともに描けるチームをつくる

―― なるほど。構造デザインは力学ありきですが、そこから意匠的に整えていく方法、そしてチーム内でどのような判断をされているのかについて、もう少しお聞きしたいです。

渡邉:例えば、出島のプロジェクトでは、工場で桁の全長を組み上げ、橋を一括で運びました。その最大の理由は、「記憶に残る物語をつくる」ために必要だったからです。

©︎noriyuki yamagashira ©︎Ney & Partners japan

渡邉:このように、海の向こうから橋がやってくる、この画をどうしても描きたかった。長崎の人々にとって、かつての出島は、常に海の向こうから見たこともないものや新しい技術がもたらされる場所でした。そんな出島の歴史的な文脈やストーリーを踏まえると、橋が入ってくる瞬間の姿は、これ以外あり得なかったんです。

そういうデザイナーの直感やひらめきを実現させるには、技術的な課題を解決するチームが必要です。しかし、日本では(それぞれの職能が細分化されすぎていて)やりたいことを自分たちの手で実現するためのチームが周りにいなかった。じつは僕がベルギーへ渡った動機の一つが、そこにあります。外部の人たちとバラバラに課題を解決するのではなく、描きたい風景をいっしょに描けるチームをつくる。それがすごく重要だと思っています。

渡邉:これはネイ(ベルギー本社代表のローラン・ネイ氏)と話したこともありますが、デザインだけでなく実際につくるところも含めて自分たちでコントロールしたい欲求がある。外部に頼むとたいてい「無理です」「できるけど、お金がかかりますよ」という話になるので、意匠と構造の統合という意味では、なるべくすべてを自分たちの手元に置くことが重要かな、と。

例えば出島では、単純にエンジニアリングや意匠だけでコントロールされているわけではなく、コストの話や地域住民の思いなど、さまざまな条件を重ねていった結果、細部までていねいに作り込まれたプロダクトのようなものづくりができた。僕は常にそういうことを可能にするチームを持ちたいと思っているんです。

秋吉:共感できるポイントがたくさんあります。例えば、現場の歴史的な文脈やストーリーは、僕もとても大事にしていて。地域の人々が「あったらいいなと思うもの」と、すでに忘れられた「かつてそこにあったらしいもの」の物語をつなげていくというか。外から来た人間だからこそ気づくストーリーの価値を風景に調和させていく作業もまた、ストラクチャーデザインだなと思っています。

また、チームのあり方として「内部でつくるところまでコントロールしたい」というのは、まさに僕らが今やっていることと同じです。VUILD には ShopBot がありますが、本来はできるだけファブレスでやりたい。でも、前例のないものづくりをするには、プロトタイピングの場があることはとても重要で。例えば、進行中の「まれびとの家」では、施工を担当する大工さんにプロトタイピングしたものを見せ、フィードバックをもらいながら失敗や気付きを共有することができています。従来の設計者と大工さんの関係ではありえない対話が生まれるのが、とても面白いと感じています。

秋吉:僕は、組織は個人でできないことをやるべきだと思っていて。だからVUILDでは、それぞれのプロフェッショナリティを集約するからこそ実現可能なものづくりをどんどん模索していきたい。ただ、構造物をつくる上で最低限、共有すべきルールやビジョンは持つべきだとも思っています。ネイ&パートナーズでは、そのあたりのプロトコルをどう共有しているのでしょうか?

渡邉:じつは、僕らがこれまでに手がけたそれぞれのプロジェクトには、ディテールの部分で連続性があるんですよ。外部からはわからないことですが、プロジェクトを手がけていく一連の流れの中で、トライアンドエラーを繰り返しながらディテールを洗練させていっているんですね。

例えば、「出島表門橋」のトップレールのない手すりは、アムステルダムの「VLUCHTHAVEN 歩道橋」からヒントを得ています。この歩道橋は、クライアントからの要望で自転車が駐輪できない仕様にするため、空に向かって消えていくような柵の形を採用しました。すると、橋全体が軽快に見えるという気づきを得たんです。

Vluchthaven Footbridge ©︎stijn bollaert

渡邉:このディテールはその後、別の複数のプロジェクトでも採用され、少しずつ形を変えながら出島にも受け継がれています。逆に、出島で使われた手すりの形が、イギリスの「ティンタジェル城歩道橋」に引用されたりもしています。

僕はいつも「僕たち」と表現します。それは「自分一人でやっていない」という気持ちがあるからです。それぞれのアイデアを、互いに引用しながらブラッシュアップしたり、別の場所で意匠として使ったり。自分のアイデアではなく、チームのアイデアとして積極的に活用することで、より良い形をつくることができると思っています。

社内であれば、外部と仕事するときとは違って、盗用やパクリの懸念もない。模倣と洗練の線引きは難しいけれど、本来はより良いものをつくることが最終的に目指すべきこと。だから、プロジェクトごとに改善を加え、ディテールを技術的に進化させている。チームで仕事をするからこそ、個々の考えた形が少しずつ変化しながら新しい形になる。そこに可能性を感じています。

形が決まるまでの道筋は自由であるべき

秋吉:模倣とデベロップメントが際どいライン上にあるのは、まさにその通りですね。一方で、VUILD はショップボットを日本各地に*30台以上導入して、どこでも同じものを出力できるシステムの構築を目指しています。つまり、アーキテクトとして特殊解としての唯一無二の形を追求する建築デザインと、つくったデータをある種の雛形として模倣し、新たな形をデベロップしていく自立分散型生産プラットフォームの構築を、同時に進めていきたいと思っていて。

*イベント開催時点(2018年12月18日)

渡邉:僕は建築という行為において、建築家だけが優れているとは思っていないんです。建築家もエンジニアも、どちらも素晴らしくて、そこに優劣は存在しない。意匠と構造だけでなく、建築家個人の直感や公共の担い手としての責任、そういったさまざまな解釈が混じり合い、融合して一つの形として現れる。そこに新しい建築の可能性を感じています。

20世紀的なトップダウン型建築も、21世紀的なボトムアップ型建築も、どちらもありだと思うんですね。「出島表門橋」に関して言えば、橋の形状についてはトップダウンで地域の声は反映していないけれど、それでも地元では時間とともに愛着を持つ人が増えている。一つの価値観に、ボトムアップで考えたことが重なりあって、形ができあがる。一方向の流れだけではない、そういう建築のあり方があってもいいのかな、と。

秋吉:僕たちがチームに「VUILD」という名前をつけたのは、ものが建ち上がる瞬間には祝祭性があって、そこに一つの共同幻想が成り立つと思っているからなんですね。橋を海上から運ぶには相当な時間と労力がかかるけれど、そうまでしても出島のストーリーを大切にするのは、それが橋をかける地域に対してのある種のギフトというか、建築行為の尊さを象徴しているように感じました。

ここまでの内容を受けて、門脇さんにもご意見を伺いたいのですが、いかがでしょうか?

門脇:渡邉さんのお話を聞いていて、構造家の小西泰孝さんとの会話を思い出しました。小西さんは「構造物を見ると、どこの応力が多くてどこが少ないかが色眼鏡をかけているように見える(感覚でわかる)」と言うんですね。一方で、実際に構造デザインをするときは応力図を手計算で、大学生でもできるような応力分布図を考えて形にする、とおっしゃっていたんです。渡邉さんも、わりと簡単な応力分布図を素直に形にしている印象で、外すところはまず皆が身体的にわかる範囲でやっている。これがつまる所、構造デザインの極意なのかなと思いました。

「出島表門橋」では、渡邉さんの経験や直感、そして情熱の統合によって立ち上がった形を、さまざまなパートナーとともに実現している。そこからはトップダウン型の古典的な建築家像をイメージするわけですが、渡邉さん自身は「強い個人から出発してもいいし、逆でもいい」と言っていて。むしろ、その形がつくられるまでの経路の自由性を担保することが重要ではないかと指摘されていたのが、とても興味深かったですね。

一方、VUILD はどうなのか。渡邉さんの指摘に秋吉さんも強く共感していましたよね。VUILD は(建築業界に)ラジカルな問いを投げかけながら、設計と施工という旧来の分業的な体制を技術で融解させようとしている。その問いへの答え方は二つあると思っていて、一つは施工者よりも強い建築家として実現していくやり方。もう一つは、分散システムの中で多様な人を巻き込みながらデベロップしていく方法です。しかし、先ほどの渡邉さんの指摘を受けて、じつは「形を決める経路の自由性」にこそ大きな可能性があり、VUILD が追求すべきところかなと感じました。

秋吉:まさに、おっしゃる通りですね。僕は肩書きをあえて「アーキテクト/メタアーキテクト」としていますが、それは僕の活動がアーキテクト的なトップダウン型のものづくりと、メタアーキテクトとして地域の人々をサポートするボトムアップ型のものづくりの両軸で成立しているからで。この両者の間を自由に行き来することが、自分のオリジナリティを最大化しうるだろうな、と。だから、その自由さを模索していきたいと思っています。

渡邉:僕は今日、初めて秋吉さんとお会いしましたが、とても親近感を覚えました。とくに「自分たちの活動をどのようにビジネスとして成立させていくか」という視点に共感します。僕たちも、じつはかなりシビアにビジネスモデルを考えながら活動しています。コンペに参加したり、グラフィックの人たちと組んでサイン計画に取り組んだり、それぞれの活動は一見バラバラでも、すべては戦略的に取り組んでいること。僕たちが関われるプロジェクトや企画の幅が増える確信があるからやっている。つまり、すべての活動は、僕たちの設計の価値を向上させるという一つのストーリーでつながっているんです。

秋吉:戦略ストーリーを持つことはすごく重要で、僕らもそのためにあえて言葉にしていることが3つあります。それが「ショップボットの導入」「設計加工」「EMARFプラットフォームのユーザー獲得」です。まず、ショップボットの導入先を増やしてデザインを出力する基盤をつくり、供給者を増やす。次に、受託のアーキテクト活動の中で、ショップボットを使ったものづくりの可能性を示すユースケースをつくっていく。それによって、ゼロイチを100に拡張できるような「EMARF」のニーズが増えていく。このように、3つの要素が互いに強化し合う有機的なサイクルが生まれることが重要だと思っています。

ものづくりの起点となるのは「信頼関係」

ーVUILDの皆さんからも、質問などありましたらお願いします。

黒部:VUILDで設計と写真を担当している黒部と申します。出島の作品集を拝見しましたが、写真集としての完成度が非常に高く、とても感銘を受けました。「このような風景を見せたい」というビジョンを誌面上で再現するために、構成やディテールのつくり方などについてどのように写真家の方とコラボレーションされていたのかをお聞きしたいです。

2018年8月、株式会社ミルグラフより300部限定で販売された『出島表門橋と12の橋|DEJIMA FOOTBRIDGE & 12 BRIDGES』(Ney & Partners 発行/millegraph 発売)

渡邉:「出島表門橋」は、僕がヨーロッパから帰国後、日本で初めて手がけた橋です。そんな僕たちの提案を受け入れてくれた町が、長崎でした。それは偶然ではなく、外から様々な物が入ってきた出島の歴史と、それらを受け入れてきた人々のDNAがあったからこそだと感じたんですね。長崎の人々は、市役所の方々をはじめ、僕たち以上に橋に強い思いを持っていました。そういう地元の思いに対して、僕なりの感謝の形を示そうと思ったのが、この写真集なんです。

本全体のページ構成は僕が一晩で考えました。僕自身、もともと印刷物や本づくりに興味があったし、どこにどの図面や画像を入れるべきかというのは、編集者やデザイナーには判断できないことだからです。僕がずっと頭の中にストックしてきたやりたい表現を、一気にアウトプットした構成をもとに、編集者とデザイナーが時間をかけてディテールをブラッシュアップしていきました。その結果、尋常でない高いレベルのものができたのかな、と。そういう意味では、この作品集のつくり方と橋を建設するプロセスとはよく似ていると思います。

写真家に対しては、感性を信頼したら基本的に細かくディレクションはしません。今回は二人の写真家にお願いしました。一人は長崎で活動する男性の写真家で、とにかく橋づくりの過程を細かく、大量に撮ってもらいました。ただ、写真のセレクトは僕たちが担当しています。だから、橋ができていくプロセスと写真家の表現とが自然にリンクしているわけです。

橋の完成写真は、女性の写真家にお願いしましたが、こちらについては撮り方について事前に議論をしました。その方が僕たちの描きたいことを、スムーズに表現できると思ったからです。写真については、このように写真家のスタンスに合わせながら、その都度ディレクションしています。

時間と空間を超えた普遍的な風景をつくる

ーVUILDのエンジニアの高野さんからも何かありますか?

高野:高野です。先ほど渡邉さんは、加工するシステムから内製化したいと仰っていましたが、VUILDではそのようなものづくりのシステムがある程度まではできているんです。むしろ、デザインを支えるエンジニアリングの部分がこれからの課題だと思っていて。現状、外部に頼っている部分を内製化するための技術的な話として、どのようなツールを使って設計を行っているのか、構造とデザインのバランスをどのように調整しながら進めているのか、具体的な手法をお聞きしたいと思っています。

渡邉:僕の見ている限りにおいてですが、じつは僕たちはそれほどカッティングエッジなことはしていないんですね。もちろん、構造と意匠を統合するために事務所で開発したツールも使いますが、さほど特殊なことはしていない。

これは僕個人の意見ですが、カッティングエッジなものや奇抜なものにあまり興味がないんですよ。それより、日常の風景の中にあるようでなかったもの、そういう建築のあり方に興味があって。例えば、出島の例で言うと、この橋には無数の開口部がありますが、じつは一つ一つ穴の大きさが違っているんですね。応力解析ツールとグラスホッパーを連携させて、応力に合った適切なサイズを計算し、それぞれ形にしている。でもそのことは、あえて語っていないんです。なぜなら、手法そのものにはさほど意味を感じていないから。それよりも、遠くから見ると橋の向こう側が透けて見えて、まるで橋が存在していないかのように見える、そういう風景をつくることにこそプライオリティを感じています。

©︎momoko japan ©︎Ney & Partners japan

もちろんツールは重要です。でも、ツールを追求していくと形が異様なものになってしまう側面も感じていて、そこは僕自身、すごく気をつけています。ツールの力で形があまりにもエクストリームな方向に振れてしまうと、人間の感覚がついていけない世界になってしまう気がするんです。人間の身体感覚は、この先100年程度ではそう変わらないと思うので、そこからは乖離しすぎず、気づかない部分でちょっと違うことや新しいことをやっている、というスタンスが大事かなと思っています。

秋吉:全く同感で、僕も自分のテーマとして、風景に対する責任と、今までのモダニズムが追い求めていた空間を超えた普遍性に対する感覚が重要だと思っていて。テクノロジーの存在感を消さない限り、世の中は変わらない。つまり、テクノロジーと社会を接続させることが、これからのアーキテクトの職能である、と。VUILDでも、そういう考え方を大切にしていきたいんです。

門脇:今日のお二人の話をまとめると、論点を2つに分ける必要があると思いました。環境をつくりたいのか、形をつくりたいのか、それぞれ別の話になるかな、と。

環境に関しては、我々の生きている環境は複雑で、個人の認知限界を超えていることは前提にすべきだと思います。じゃあこれをどうするか。渡邉さんがやろうとしていることは、さまざまな条件を統合する形によって、認知限界を超えた複雑な環境を認識できるようにすることではないか。その答えが、この出島の橋の形につながったのだと思います。

一方、VUILDがやろうとしているのは、ある個人の思いがそのまま形になるようなことに思えます。一人ひとりが形をつくれるようになれば、それは結果的に更に複雑な環境をつくることにつながるはずですが、そういう循環をVUILD側は目指しているのではないか。しかし両者に共通しているのは、個人の思いが形になる、その回路をデザインしようとしているところです。VUILDはテクノロジーをテコにしていて、渡邉さんは社会をテコにしているように見受けられますが、アプローチの形は違いつつも、個人の思いが形になる、それが複雑な世界を更に複雑にする、そういう共通点があるのかなと思いました。

秋吉:僕としては、複雑なものが複雑なままでいられるよう自律分散型のものづくりを目指しているんです。ただ、大事なのは形が複雑であることではなく、それらが複雑な現象として存在することで。(テクノロジーの進化によって)複雑な形がどんどん増えていく中で、アーキテクトにしか見えない風景を、どうやって(一般の人々にも理解でいる形に)可視化していくのか。そういう時間や空間を超えた普遍的な形を探求することが、VUILD の活動として一番重要だ、と。両者は一見矛盾しているようですが、だからこそそれらが統合した先に、新しく見えてくる風景があるのかなと思っています。

ー本日はありがとうございました。

(2018年12月18日、VUILD川崎LABにて開催)