真似から始める学びの形 〜ものづくりをオンラインで学ぶ大学授業〜

慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス(以下SFC)の「デジタルデザイン基礎」という授業で、VUILDのオンラインプレカットサービス「EMARF」を活用していただきました。授業を担当する松川准教授と、本授業にて最優秀賞と優秀賞を受賞した3名の学生に、VUILD代表の秋吉とEMARFエンジニアの吉川がインタビューしました。

ものづくり経験がなかった大学1・2年生が、一学期間で0から椅子を完成させる様子、そしてスキルと自信を身につけていく様子をご覧ください!

学生がものづくりで小銭稼ぎをする時代

秋吉 本日はよろしくお願いします。今回は、70名ほどの学生にEMARFを使用していただいた感想をお伺いしたいと思っています。

現在VUILDでは、学生EMARFアンバサダーという制度を設けています。これは、実際に学生にEMARFを支給して仕事を受けてもらうというプログラムなのですが、EMARFというツールを手にすることで、在学中にアルバイトをするのではなく、自分が持っているスキルで小銭稼ぎができたら面白いなと思っています。新しい職業や新しい生き方を模索して行ってくれたら良いなと。そういった少し大きな話も含めて、本日お話できたらと思います。

「デジタルデザイン基礎」概要

秋吉 まずは授業の概要を教えてください。

松川 デジタルデザイン基礎は、大きく二つのフェーズに分かれていて、前半はライノセラスの基礎的な使い方をオンデマンド動画を見ながら習得し、後半は学生が個々に椅子を制作します。

前半で3Dモデリング、後半で実際に椅子を制作する狙いは、いわゆるバーチャルとリアルの違いを身を以て経験することです。例えば、バーチャルでは、スケールレスですが、リアルでは、小さすぎるとレーザーカッターやShopBotの精度が追いつかず、大きすぎるとデジファブの機器には加工範囲があるので、部材を切り分けなければならない。あるいは、バーチャルでは厚みのない平面や、長さの無い点などが作れたりしますが、リアルなものには必ず厚みがあるので、その厚みを考慮しないと組み立てられません。

バーチャル上では重力は無いけれど、リアルには重力があって人が座ると壊れてしまうので、構造も考えなければならない。同様に、バーチャルではマテリアルは均一だけれど、リアルなマテリアルには必ず方向性があって、力をかける方向によってマテリアルの挙動が変わる。バーチャルでは、完成した状態をモデリングしますが、リアルでは、作る順番を意識しないと、材料が干渉して入らなかったり、部材が宙に浮いていて組み立てられないなんてことが起こるわけです。

言ってしまえば当たり前のことなんですが、この当たり前のことをちゃんと当たり前なんだと身を持って経験することは非常に重要だと思っています。バーチャルとリアルの特性の違いをちゃんと教えた上で、その両極をアレルギー無く行き来できるような人材を育てて行きたいというのが、授業全体の狙いです。

オンデマンド授業とエスキスslackチャンネル

秋吉 前半6回でライノセラスを触って、後半6回でエスキス(案を教授に相談するメンタリング)のような感じでしょうか?

松川 本来は全15回の授業ですが、今年は新型コロナの影響で12回に減ってしまったので、前半と後半で6回ずつです。前半はオンラインコンテンツをオンデマンド形式で行い、後半はZOOMを使ってリアルタイムでオンライン・エスキスを行いました。

秋吉 それで単位や出席なんかは大学的に大丈夫なんですか?

松川 前半のオンデマンドでも課題を提出してもらっているので、単位や出席などは問題ありません。Googleのスプレッドシートで、全ての回の学習履歴をアーカイブしていて、最終的な成績の採点も含めて、学生にはすべて公開しています。学生同士がお互いの進捗を気にしながら進んでいくので、以外にも今年度は例年に比べて脱落者も少なかったです。

後半はエスキスが中心なのですが、約70人の学生がいるので流石に全員エスキスできません。なので、その週にやって来たことを事前にGoogleスライドで共有して貰い、授業開始までに全員が投票するというのを毎週やります。それで、投票数が多かった人からその日に発表してフィードバックをして、時間が来たら終了という形式です。授業全体としては、出来る人ほどどんどん伸びていくような仕組みになっています。

もちろんそれだとできない人はいつまでもできないいままなので、slackにエスキス依頼チャンネルをつくって、僕の時間が空いている限りは授業以外の時間でもエスキスをするというような形にしていました。

withコロナ時代の授業のあり方

秋吉 そもそも非同期(オンデマンド)で授業を行うこと自体、大学としては新しいですよね。

松川 これだけ急にオンライン授業に移行すれば、逆にやっぱりオンキャンパスがいいよねという揺り戻しもあります。でも、二項対立的にどっちが良い悪いみたいな議論ではなく、AとBをどちらも止揚するようなメタレベルの枠組みを新しく作っていくことが重要だと思うんです。AとBの間をグラデーションになるように行き来できるような視点を提示するために作ったのが以下のマトリクスです。

オンキャンパスかオンラインかというのは、実環境と情報環境の二つの環境があって、それぞれ空間と時間がある時に、同期していれば1を、非同期ならば0を入れると4ビットなので、全部で16パターンあり得る。そうやって見ていくと、まだ僕らが試みてない授業の可能性が見えてくるんですよね。

例えば僕はポケモンGoフリークなんですけど(笑)、あのレイドバトルって、情報環境の空間と時間が同期していて、実環境でも空間が同期してるんだけど、実環境には実際にポケモンは見えないから、情報環境を同期していない人からみれば異様な風景なわけです。でも、そんなレイドバトルのような授業があってもいいですよね。

他には、星野源さんが「うちで踊ろう」の動画をSNSに投稿したものに、みんなが後から自分の音源を同期させて投稿していくと、最終的にオーケストラみたいな動画がたくさん生まれていた。あれは、動画的には非同期なんですけど、時間軸を合わせることであたかも空間が同期しているように見える「疑似同期」的な面白さがある。そういう風に、疑似同期的にものづくりをする可能性があってもいいですよね。

この授業は、例年だと大学にあるものづくり工房を使って椅子を作成していたのですが、今期は大学閉鎖で使えなくなってしまったので、VUILDが開発したEMARFを使わせていただきました。我々にとっては、それも新しい授業の形のひとつの実験となりました。新型コロナが収束した後も、すべてが元に戻るのではなく、先程のマトリクスのようなさまざまな新しい授業の形を模索していきたいと思っています。

(▼詳しくはSFCのおかしら日記をご覧ください。)

優秀賞作品① 高瀬 立樹さん(2年生)

作品名:(Le)Reading Chair / 読書(させる)椅子

秋吉 作品の紹介をお願いします。

高瀬 家の中で使うというお題だったので、「読書する椅子」というのをコンセプトに作りました。

高さ450mm幅300mmくらいになっていて、曲線を使って椅子を作りたいと考えていたことと、今回EMARFで出力するにあたりサブロク板(910mm×1820mm)に収めるという制約があったので、それらを意識してデザインしています。

ポイントとしては、どっしりとした椅子だと眠くなってしまうため揺らせるように考えていたり、家に階段がすごく多いので簡単に持ち運べるように、ワッフル構造の中に持ち手を作っています。また、座面と底面の区別がなくて、置く際にどちらを上にして置いても座れるようになっています。

作ってから1ヶ月ほど経つのですが、この椅子に座って足をベッドに置いて本を読んだりと、割と実際に生活の中で使用しています。

優秀賞作品② 高部 達也さん(1年生)

作品名:バリアブルチェア

高部 僕の家のリビングには無機質な木のベンチがあるだけで、ソファーなどのリラックスできる椅子がなかったので、テレビを見ながらリラックスできたり、うたた寝できるような椅子が欲しいと思い、このバリアブルチェアを製作しました。

この椅子は、背もたれと脚置きがそれぞれ自由な角度で止めることができる所が一番の目玉になっていて、体格や目的に合わせて快適な角度で止められるような椅子をつくりました。

レバーを回すことで角度を調節できるようになっていて、背もたれのレバーは左側、脚置きのレバーは右側という風に分けて、金属感が丸出しなんですが、蝶番を加工して固定しています。背もたれは、対角線上にワイヤーを張りそれをレバーによって緩めたり巻き取ったりすることで角度を変えるようにしています。脚置きの方は、脚置きを支える補助具の角度をレバーによって変えることで調節しています。

本来リビングに置くはずだったこの椅子を製作してから一ヶ月経ちますが、大きくて邪魔だと家族から敬遠されて、今は僕の部屋にあります(笑)。でも、結構使い勝手がよく僕は一人で優雅に不満なく使えているので満足かなと思っています。

最優秀賞作品 一ノ瀬 雄太郎さん(1年生)

作品名:Re-Chair

週末によくいとこ二人が家に遊びに来るのですが、僕はバイトをしてないこともあり、なかなかプレゼントできないということもあったので、この機会にいとこが使えるようなものを作ろうと思いました。

コンセプトは、授業で他の方が紹介していた「複数の用途がある椅子」というコンセプトの親作品(参考にした作品)に一目惚れをして、そこからインスピレーションをもらっています。

せっかく椅子を作るのであれば、子どもに寄り添って変化していくようなものを、拡張性と安全性を担保しながら製作することにしました。使い手の登場人物も成長したり、子どもだけではなく大人も使うことを想定して、子どもが二人掛けで使用できる面と、椅子を回転させることで大人が使える面とで分けたり、さらに回転させると棚にもなるようなデザインになっています。

椅子が使われなくなる理由はいくつかあると思うのですが、それでも使い続けられるように上記のようなアプローチにしました。

一番意識したのは安全性ですが、面を大きくすることで傷や落書きなど、子どもが使った時間が椅子自体に付加されていけばいいなと思って製作しています。一度製作していとこの手に渡れば、その後は彼らのものなので、どういう風に拡張されるかも、どんどん使い手にフィットしてアレンジされていくものであればよりいいなと思い、このようなパッと見は面ばかりの椅子になっています。

参考作品の模型づくりから始めるものづくり

秋吉 みなさんは学部1年生だったりと、ものづくりの経験はあまりなかったと思うのですが、障壁などはありましたか?

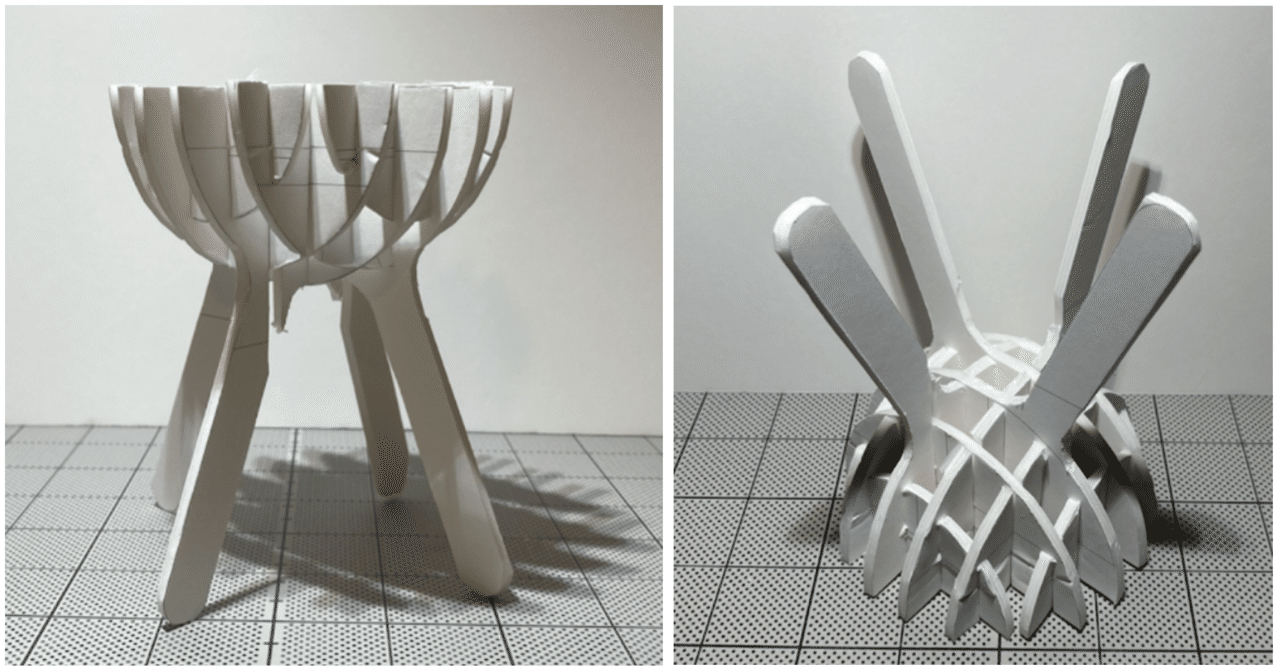

一ノ瀬 僕は、紙の工作などは人並みにやったことはありましたが、実際に家具をつくる経験は初めてでした。さらに、僕の場合はこれを人に使ってもらう前提だったので、想像力を働かせつつ、模型を作って角を押してみてひっくり返らないかや、どの点で力をかけると強度が弱いかなどを試しながら作りました。

高瀬 僕もこの授業が始まるまで、立体のモデリングなどは全くしたことがありませんでした。実際に上記の椅子をつくる前に、親作品を決めてそれのモデリングと、スチレンボードで模型をつくるという作業をかなり苦戦しつつもしたのですが、これをすることでモデリングの仕方や、組み立ての順序、仕組みなどを理解しました。親作品を決めるのも、ネットで「合板 椅子」みたいなキーワードで検索をして、大量に事例を集めるところから始めました。

秋吉 今、EMARFのアンバサダーが自主的にオープンCNCリサーチをして、事例のデータベースを作っているのですが、そういうものがオープンに公開されてくるといいですね。

高瀬 ワッフル構造なので組み合わせができるか心配だったのですが、模型を作って置いたことでスムーズに組み立てることが出来ました。EMARFに出力するのも手間取ったのですが、最終的には質問会に参加した時に、1から10まで教えていただいて無事に出来ました。

高部 僕も、ライノセラスなどで1からモデリングして物をつくる経験は今回初めてでした。高校生の時に、文化祭で大道具を作る経験はあったのですが、当時は一か八かで製作していて、ミリ単位で設計するみたいなことはしてこなかったです(笑)

ライノセラスでモデリングをして、模型を作るという経験も大きかったのですが、やはり1/1の実寸大でモックアップを作ったことがとても良かったです。それまでは木材に触っていなかったので半信半疑だったのですが、締め切りの1ヶ月前にモックアップの木材が届いて、実際に組み立ててみて、「これは行けるな」という感触を掴むことが出来ました。データ入稿から一週間も経たずに送っていただいて、自分の頭の中のアイディアをそのまま直ぐに形に起こすことが出来ました。

秋吉 とても参考になりました。やはり、最初は事例でリバースエンジニアリングをして、スチレンボードで1/4で模型を作って、その後に余裕があれば1/1でモックアップをつくるという段階が理想的ですね。

一つの成功体験から拓ける新しい特技

吉川 今回作品を作ってみて、今後なにか友達に製作依頼されたりしていますか?

高部 僕の友人からやってみてよと言われている依頼があります。仲間内で麻雀を打つのですが、今は横長の机を使用しているので「正方形の机を今回の経験を活かして作ってみてよ」と言われています。本気かどうかはわからないですが(笑)。

松川 いいじゃないですか、arduinoをかませて全自動雀卓にしましょう(笑)

秋吉 優秀賞を取られたみなさんには、EMARFの利用権が発行されるので、ぜひやってください!

高瀬 僕も家族に依頼されました。それまでは「今、椅子作ってんだ〜」というと、少し半信半疑な感じだったのですが、家の中に僕が作った椅子が実際にあることが強烈なのか、何かあるごとに「本棚作って欲しい」とか、家の洗面所には普通の製品の形だと合わないので、合うように作って欲しいというようなことを言われるようになりました。

秋吉 これらの話も、「社会とどう同期していくのか」みたいな話ですよね。僕も修士2年の時には、松川先生も所属している「X-Design」にて、未知なるXの仕事というか、職能をつくるというところで学んだ結果、この仕事をしています。そういう風に、自分たちの新しい領域を作っていけると面白いと思ってます。

こういう授業も、建築学科の何年生だとかはあまり関係ないと思っていて、意匠系(デザイン系)や構造系などに別れる前に、SFCやこの授業の良さとして、これをきっかけにそれぞれが自分の領域を創っていってくれるといいなと思います。

そういう意味で、この授業やShopBotを使ってものづくりをした上で得た気づきや学びはありますか?

高瀬 この授業までは立体のモデリングをしたことがなかったので、本当に作れるんだという感動がとてもありました。小中高と、あまり技術や図画工作でいい思いをしてこなかったのですが、個人的にはものづくりをしたいという思いがずっとあってSFCに進学した面もあったので、この授業で実際に椅子を作って、今、自分の隣に椅子があるということが、常に自信になっています。

ふと家の中などで少しの不便があった時に、「じゃあ、これを作ってみようかな」という思考になったのも大きな変化です。

秋吉 すごい!それを目指していたので、役立ててとても嬉しいです。

高部 高校生の頃に製作した文化祭の大道具はすごくボロボロだったので、他者から認められるというよりは、壊れないでくれという思いで必死でした。反対に、今回作ったものは、祖父母が実際に座ってくれたり、友達から「製品化しても良いくらいじゃないか」と冗談半分でも言われたというのがすごく嬉しかったです。

自分の頭の中にあるものを、リアルの世界に作り出すというのはすごく難しいことだという風に思っていたのですが、いざやってみると、先入観があったのだと実感しました。遠くから見ていた時はすごく高かった壁が、いざ登ってみると案外いけた、みたいな感じで、チャレンジしてみてよかったなと思っています。

松川 3人の作品は十分に高い壁だけどね(笑)。よくちゃんとハードルを超えられたね。

秋吉 データから外に出てものにすると、オンラインやCGに入れないおじいちゃんやおばあちゃんと同期することができて、ちゃんとフィードバックを貰える社会性を伴うという体験はものづくりの醍醐味ですよね。

一ノ瀬 僕は、自分のアイディアを形にする方法が合理化されたことで、もちろん時間や手間が省けたというのもそうですが、他の人とアイディアを共有するのがものすごく楽になったところに価値を感じました。

目の前にモデリングがあって、どの様に加工するかというのが目に見えているので、全くデザインを知らない人でも感覚的にフィードバックが出来てしまう。それこそ、相手がおじいちゃんでもこのモデルを見せることで、「もっとこうした方がいいんじゃない」という意見が貰えて、それを直ぐにデータ上で反映させられる。そしてそれが実際に切り出されて目の前に届くとなると、すごくデザインの幅が広がる気がします。

EMARFのサービスを通して気が付いたのは、使い手とデザイナーの境界線があいまいになってきたこと。これまでは、完成したプロダクトが設計者のデザインで、利用するプロダクトが使用者のデザインだったと思うけど、このサービスを使えば、元となるプロダクトがあれば、そこにアレンジを加えることで、そこからすでに利用者のデザインが始まるのかなみたい感覚があります。自分でさえこの授業でここまでできるということを実感して、同様に全くものづくりを知らない人でも一歩を踏み出せると言う歩幅が広がったのがとても大きな価値だと思いました。

「学び(まなび)は真似び(まねび)」から

秋吉 ありがとうございます。最後に、松川先生ひとことお願いします。

松川 新しいテクノロジーが出てきて技術的なハードルがぐっとさがると、「習うと言うより慣れろ」という感じで、いつもだったらSFCのShopBotを自由に使わせていました。ですが、コロナでオンラインになると、発注して届くまでの時間や作業してもらう時間などのタイムラグがあるので、「慣れろ」と言うにはまだ少しハードルが高いというのがあったため、今回、まずは先行事例を真似させるところから始めたんです。

学ぶの語源は真似ぶだったと思うのですが、真似をするところから始めれば、技術的なハードルが少しあったとしてもみんな使いこなすことができるようになるんじゃないかなというのが、今回学生を見ていてすごく思ったことです。