風Vn2024:表板土台の理想的なふくらみ方とは

今回は、下リンク記事の続きのお話で、

表板の理想的なふくらみ、について書いていきます。

まず、下図を見て欲しいのですが、

ヴァイオリンの表板が、弦の張力を支える場所は、

基本的には、①魂柱(裏板)と②表板土台

この2つだけです。

「ほんまでっか?」 と思うかもしれませんが、

①も裏板に乗っかっているだけなので、

実質は②の表板土台だけです。

いや、そう作るのです。

こう作ることで、他は弦の張力を支えないことで、

表板は上にふくらんだ形をしているのもかかわらず、

裏板の作る優しい音を出せるようになります。

例えるなら、表板は仮面のようなもの。

赤ずきんちゃんにオオカミの仮面をかけても

やっぱり本質は、赤ずきんちゃんですよね。

あれ、なんか、話が違ってる?

例えば、弦楽器の展示会に行って、

目の前のヴァイオリンがどのように作られているかは、

②表板土台のふくらみ方(以降アーチと呼びます)を

観察することでかなり判別できます。

まあ、手っ取り早くは、横から見て

コーナーの押し下がり具合を見てもよいですけどね。

1年以内の新作楽器の場合は、コーナーが押し下がる特徴が

まだ出ていないものもあるのです。

このため、アーチを見ることで、将来性の判断に使えます。

ここからは、この表板土台のアーチについて

実際に考えてみましょう。

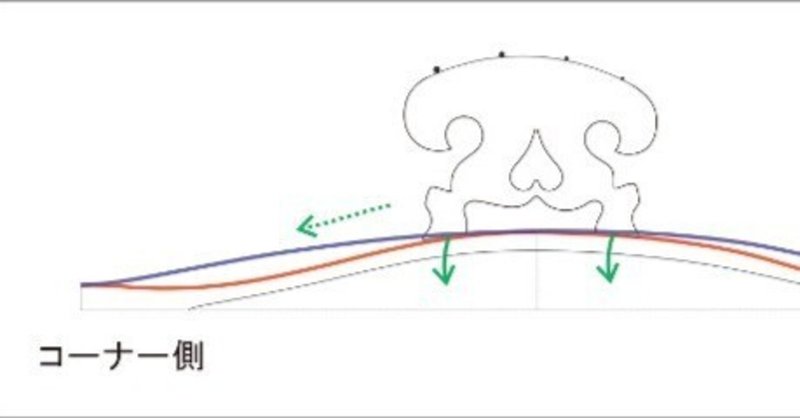

下図のように、駒が直接、表板土台の上にのっているイメージで、

アーチの中腹を押し下げて、コーナー方向を押し出すのです。

さて、Aの赤線とBの青線のアーチの形を比較して、

どちらがコーナー側をうまく外に押し出せそうですか?

アーチを重ねて比較すると、下図のようになります。

はっきりと違いがわかります。

そして、答えは、、、

コーナー方向にくぼませないという意味で、

Bだと私は思っています。

このアーチは、「風Vn2022」の図面上のアーチをのせています。

実際には下図のような風景になります。

Aのアーチ(赤線)のように、

コーナー手前でアーチがくぼんでいると、

表板を強く下方向に押せてしまいます①。

結果として、コーナーのふちは、

上方向に持ち上がってしまいやすい②

と考えられます。

コーナーを外に押し出すためには、

力を横方向に多く伝えていく必要があるのです。

ここからは、製作道具や都合などが少し出てきます。

普通の人には単語がピンとこないかもしれません。

残念なことですが、一般的には、

Aのアーチの作品の方が多く感じます。

しかし、そうなる理由もあるのです。

まず、Aのアーチの方が、見た目に「かっこいい」こと。

これが、性能と相反する一番の問題なのかもしれない。

装飾とかも考えると、

「ヴァイオリンの表板は、キャンバスだ」という人は、

別に無理をしてBのアーチにする必要はありません。

そして、もう一つは 製作過程において、

パフリングを表板アーチ作成の初期の段階で入れる場合、

アウトラインのふちから10mmぐらい5mm厚で平面な部分を作りますよね。

その後、パフリングを入れ、表板アーチの内側を正確に作り、

仕上げに、パフリング近辺を少し掘り込むと

大抵の場合、Aのアーチが出来上がってしまいます。

問題の根底には、パフリングカッターの2枚の刃で、

一度に2本の切れ込みを入れたいという、気持ちがあります。

今後、アーチ重視で製作するのであれば、

パフリングの切れ込みは、1本ずつ作業することをお勧めします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?