風Vn2024:表板-裏板間インターフェース(横板の高さ)

今回の記事では、表板コーナーが押し出される力①を

スムーズにUpper方向②に伝えるための工夫を紹介します。

上図、①→②の力でやりたいことは、下図は極端に表現していますが

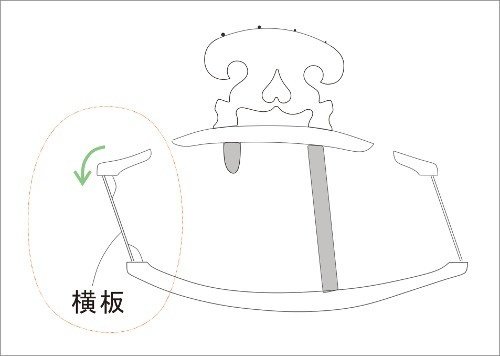

横板をほんの少しづつ、外に傾かせたいのです。

これにより、裏板「ねじれの入口」に表板ふちの力を

加えることができるようになります。

イメージを伝えるために、できるだけ簡単に説明します。

下図Aのように、コーナーからUpper方向の横板が、同じ高さだった場合、

①②は下方向に押し曲げますが、距離が離れて曲がりが少なくなると③、

①②の押し曲げを引き戻す力になります。

これじゃ、あかんのです。

Bのように①②③全てにおいて、

裏板「ねじれの入口」を上から押し下げて欲しいのです。

このためには、③は①②よりも低い場所にする必要があります。

実はこれは、ヴァイオリン製作の教本にものっているのですが、

なんでこうするのか、は書かれていなかったように覚えています。

習慣的に横板の高さは、ネック方向に低く作ります。

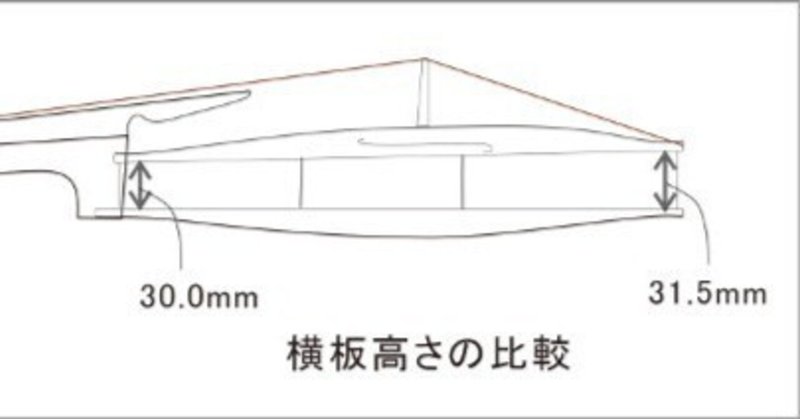

一般的なヴァイオリンの場合だと、横板の高さは

エンドピン位置が31.5mm、ネック付近は30mmで、

1.5mmの差がついています。

何をしようとしていたか、を知ることで、

製作者の人が、なんで横板に傾斜をつけるのか、

その意味が少しでも見えたなら、

私が頑張って書いた苦労が報われます。

ただ、これまではやっている理由がはっきりしなかったので、

積極的に会話にしたい内容ではなかったのですが、

理由がわかったからといって

どのぐらい横板の高さに差をつければいいかは、

楽器のスペックによっても違ってくるので

やっぱり、会話に出てくることは少なそうです。

演奏者の人には、伝わりにくい話ですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?