風Vn2024:聴き手とのインターフェース

前回記事のVnを人に見立てた会話形式が、

表現しやすかったので採用することにしました。

一応簡単に登場者紹介、

(1) 細2012:ストラディバリモデルとして製作、一般的なVnに近いです。

(2) 風2022:「風時代Vn」の初号機。既に欠点はいくつか、、、。

(3) 風New:風Vn2022の欠点を対策しつつ、今年生まれるはずの新作です。

(4) 私(設計):水瓶座、55才、独身の男やけど、ここではVnの生みの親。

こんな登場者で行きます。

さて、今回は、ヴァイオリンの音を作る全体像から、

聴き手に届ける音の作り方を説明してみます。

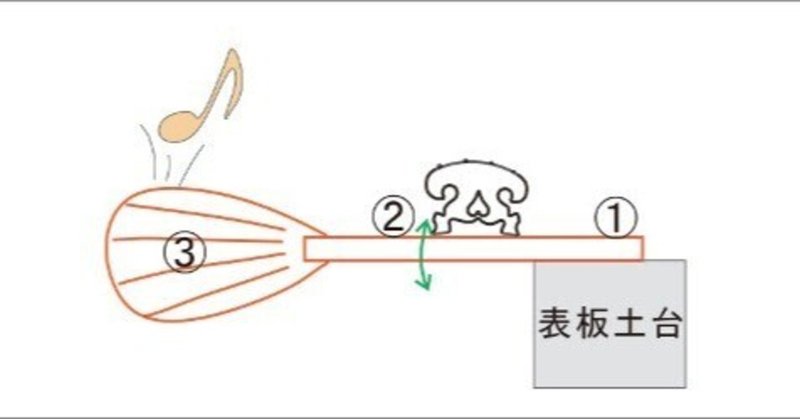

表板、裏板のしなりをそのままでは表現しにくいので、

バネの強さと長さに置き換えてみました。

各バネには、飛び込み台がついていて、駒がのっています。

バネの長さ(高さ) = 板の振動

バネの線の太さ = バネの強さ

駒の大きさ = 弦の張力

飛び込み台の長さ = 回転力

回転力は難しく考えずに、バネから遠いほど、

少ない力でバネを縮められると考えてください。

風New:「うまいこと表現したやん。」

私: 「ふっふーん。まあね。

この仕組みで音を飛ばす時、何が大切か解るかな?」

風New:「連携?」

私: 「おっ、正解や。バネは1つが頑張っても意味がないねん。

全てのバネがタイミングよく動いて、初めて機能するんや」

細2012:「その前に、あんた、私を作った時は

①だけしか考えて無かったでしょ。」

風2022:「私にも①、②までしか入ってへんよね。」

私: 「そう言われても、③、④に気付いたんは、最近やねんで」

風New:「ちゃんと入れてや、でも③、④は、まだみんな知らんやろ。」

私: 「そや、はよ説明せんと。」

ということで、③、④を説明したいのですが、

先に、この4つのバネ全体の時間的な感覚を知ってほしい。

たぶん、みんなの想像力の圏外やから。

下図は、「細2012」でD線を弓で弾いた時の振動波形です。

D線開放を294Hzとして、おおよそ1つの周期が1000分の3秒で、

その中で、1つの上下(基音)を作っているのは10000分の3秒。

つまり、バネ全体が、押し下がり、伸び上がって、元に戻るまでを

なんと、10000分の3秒で完結しないといけないのです。

なんか、感覚が違うでしょ。

例えば、バネ①の裏板土台(魂柱位置)は、押し下げてから、

遅くても10000分の1秒で押し戻しが必要なのです。

これまでは、「音程が作れてるから大丈夫」でよかったけど、

4つのバネの伸び縮みタイミングの連携をとるためには、

10000分の1秒という世界での仕組み作りが必要なのです。

ここからバネ③、④の話に入ります。

聴き手にとって「優しい音」をどのように作るのか、

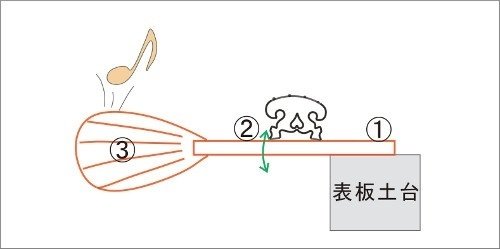

手段として下図のような、表板の「うちわ」で作ります。

ちょっと絵が下手で、「しゃもじ」「筆」っぽいですが。

下図に、「うちわ」で音を出すイメージを抽出しました。

①「うちわ」の持ち手の端を表板土台に固定して

②駒足で持ち手を上下に揺らし、

③「うちわ」の羽先で、音を出します

どうですか? 優しい音色が聴こえそうですか?

「うちわ」を持ち手の端①だけで支えていることがポイントで、

②の駒足の力加減で、力みの無い羽先の音③が聴けます。

バロック駒が、バスバー側の足の力を軽めにしているのは、

②の力加減を作るためなのです。

最後に、もし今回の記事を読んで、

表板「うちわ」の作る優しい音色を、

ぜひ「聴いてみたい」と思った人は、

強く願ってみてください。

その願いを聞いた誰かが「作ってもいいよ」と受けてくれれば、

実際に「作りたい」という人が現れます。

そうやって、現実が創られていきます。

聴き手に「優しい音」を届けるための仕組みは、

10000分の3秒という短い時間の中で

表板、裏板の動きをどう連携させるか、という難題です。

仕組みを理解できても、物質化できる人は少ないはずで、

もちろん、私にとってもハードルは高いのです。

多くの人が、願ってくれることを祈ります。

私的には、早く「風時代Vn」を使った

弦楽四重奏を聴いてみたいのですが、、、。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?