風Vn2024:表板「うちわ」を浮かせる仕組み

今回は、表板「うちわ」を浮かせる仕組みについてです。

少し前に私が書いたコメントで、

ヴァイオリンって、

裏板がウォークマンで、表板がヘッドホンみたいな関係で

ヘッドホンが重低音再生とか色付けした製品だと、

ヴィヴァルディの四季を例にすると

チェンバロの音が聴こえないんですよね。

余計なことをしない、って簡単そうで難しい気がしています。

これが、今回もうまく状況を説明できていて、

表板は、「弦の張力変化」を裏板に伝えて、

裏板が作り出す音を、どれだけ正確に拡散するか

が仕事なのです。

ここで注意してほしいのは、「弦の張力変化」は

見た目の「弦の振れ幅」とは違うことです。

上図のG線を例にすると、

「弦の振れ幅が音になっている」と思いやすいのですが、

これは、視覚的なトラップとも言えます。

この振れ幅を大きくしようなんて、考えないでね。

表板や裏板をガッチガチに硬くすれば、

弦の振れ幅は大きくできます。

私は、弦の張力変化をボディが柔軟に受取ることで、

この振れ幅を減らすように頑張っています。

「細2012」:頑張ってんのは理解したるけど、

私のG線も振れ幅、大きいなぁ。あかんのやな。

「風2022」:私もやで。10年経っても進化してへん。

「私」:そうです、すべて私の責任です。

そやけど、毎回工夫はしてるねんけど、、、。

「風2024」:ほんで、今回はどうやの?

「私」:「風2022」の最近の音を聴いていると

E,A線までは、ある程度できている。

問題は、G,D線の弱い張力で、表板を押し広げられるか、かな。

「風2024」:ふーん。期待してるよー、よろしくー。

表板「うちわ」をうまく機能させるには、

下図のように、

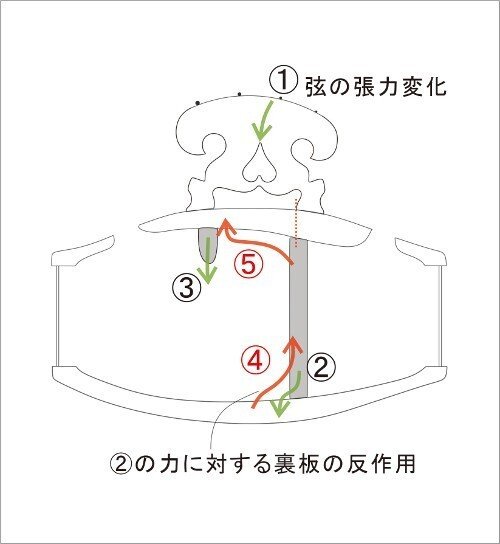

演奏により「弦の張力変化」が起きた時に①、

まず裏板が押し下がり②、

次に表板バスバー側が連動して押し下がること③

すべての弦で、この順番を守ることで

仕組みを作れる「下地」ができます。

「風2022」:これができているのは世界で私だけなんですって。

「私」: たぶんね。根拠ないから、きっとねー。

「風2024」:きっとよー。

「私」: どっかで聞いたような、「千と千尋」か。

さて、ここからさらに「技術レベル」を上げていきます。

上図を見て思うのが、駒に上から踏みつけられたままでは、

表板③はきっと「くるぢぃよー」という音を出すはずで、

そんな音は、私は聴きたくないのです。

そこで、私の思いつきとしては、下図のように、

(1) 魂柱を少し内側に入れて、

(2) 裏板の反作用を④→⑤のように流せば

表板バスバー側③を持ち上げられるのでは?

という案でした。

表板③の下方向の力に対して、裏板の反作用⑤は上方向の力です。

これがうまくできれば、

表板「うちわ」は、宙に浮いたような状態で扇げる、

音を出せると考えています。

上図⑤の力の流れを作るためには、

やはり、表板にそれなりの工夫が必要なのですが、

裏板に同じ仕組みがあるので、

ここでは、省略します。

この仕組みの効果については、別記事で紹介します。

お楽しみにー。

「風2024」:誰か楽しんでくれてるやろか。

「私」: 反応無いから、わからんなあ、、、。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?