風Vn2024:トラップを自分で作って、自らはまった私

今回の話は、風Vn2024:表板「視覚的なトラップ」の続きです。

表板に、音を出す仕組みを「うちわ」という名前にしたことで

強く「扇ぎたい」という欲を作り出していることに気が付きました。

理解のしやすさから「欲」が生まれた

という失敗事例です。

先に、新しく登場する単語を1つ、

下図の紫色エリア(f字孔上部分)のふくらんだ形を

「FTアーチ」(f字孔Topアーチの略)として、

以降説明を進めます。

「うちわ」を強く扇ぎたい、音を飛ばしたい。

だから、FTアーチを柔らかく、大きく動けるように作る。

一見、何も問題はなさそうだけど、

得たい結果を求めて行動すると

欲しい結果は得られず、思考の迷路に迷い込んでしまうのです。

私の失敗は、

「うちわ」の扇ぎ方を工夫して、表板で音量を大きくしよう、

と考えてしまったことにあります。

「風2024」:それのどこが問題なん?

「私」:表板はね、裏板「しなり」が生み出す振動を

そのまま、音にするだけでいいんだ。

表板のふくらんだ形で、音を大きくしようとすると、

どうしても、耳当たりにきつい音になってしまう。

「細2012」:私にも付いている、一般的な長いバスバーも、

音を大きくしたい、という欲だよね、きっと。

「私」:ヴァイオリンの19世紀の改良は、

大きなホールでの演奏のための音量欲しさが理由だから、

みんなが迷路の中に案内されたんだ。

だけど、それは「土の時代」のお導きとして、

仕方のないことだったと考えている。

「風2022」:私はバスバー短いけど、最近は音量も出てるよね。

「私」:そう、直近の駒の改良で、音が広がるようになったんだ。

バロック駒の性能を引き出すテクニックやね。

「風2024」:ほんで、私はどう作ってくれるの?

「私」:「うちわ」を扇ぐという表現をやめて、

裏板「しなり」を表板「うちわ」に伝えて音にする

という表現に変更します。

今のモダンヴァイオリンの音って、

自分が病気とかで体が弱っている時に、

耳元で演奏聴きたいと思う?

「風2024」:思わへんね、たぶん。

そうか、本物の「癒やし」の音やね。

最後に、私がヴァイオリン製作を始めた頃に、

何度もやったFTアーチのやったらあかんパターンを紹介します。

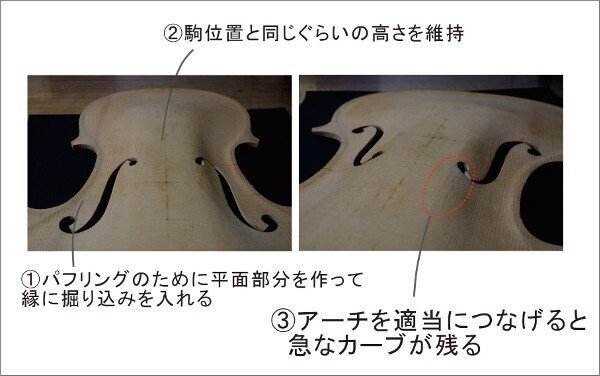

下図を参考に、表板FTアーチの作り方を想像してください。

①→②と進めて、アーチを適当につなげると

③の場所に急なカーブ、強さができてしまうのです。

タップ音を聴けばわかりますが、

急カーブができると、板厚を薄くしても柔らかくなりにくいです。

このことから、次のことがわかります。

調整でタップ音を下げたい時は、

板厚を減らすよりも、アーチのカーブを緩くすること

なのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?