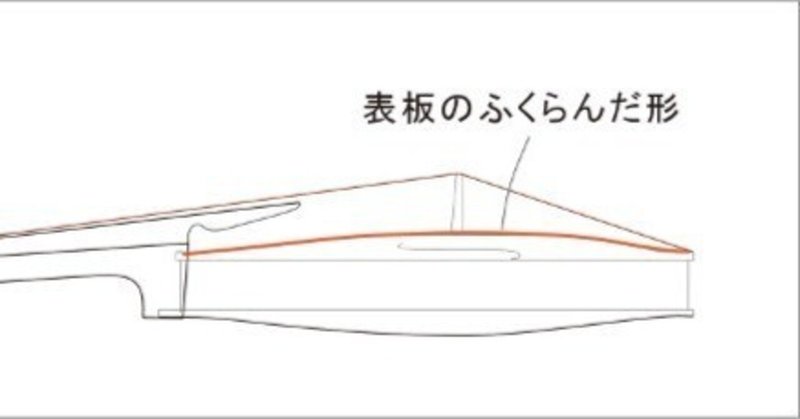

風Vn2024:ヴァイオリンの表板って、何でふくらんでいるの?

「ヴァイオリンの表板って、何でふくらんだ形なんだろう?」

この疑問に向き合うことで、

・ヴァイオリンの歴史がどんな進化をとげたのか、

・音色の柔らかいヴァイオリンを見分けるポイント

これらへの理解を深めることができます。

他の弦楽器、ギターやリュートと大きく異なるのが、

この表板のふくらみなのです。

歴史の中では、中世フィドルまでは表板は平面で、

なぜかヴィオラ・ダ・ガンバから表板は膨らんだ形になりました。

何か理由があったんですよ。

今回は、この理由を解き明かしていきます。

今のヴァイオリンって、縦長のひょうたん型で、

駒が真ん中にあり、バスバーが長手方向に伸びていると、、、

なんとなく、全体的に長手方向を使って

振動させるんだ、と思いますよね。

でも、膨らんだ表板のてっぺんに駒をのせて、

本当に安定した振動を作れるの? っていう疑問は、

最初にヴァイオリンを見た時からありました。

なんか、イメージとしてはいろんな方向から

反発力を受けてバタバタしそうな気がするのですが、、、。

なんか、こう、設計的に、

ちょっとナンセンスな印象を受けてしまうのです。

そう、違うんですよ。

ヴァイオリンの形を最初に作った人は、

まったく違う発想でデザインしているんです。

そして、表板が平面な楽器の欠点をうまく克服しているのです。

大きく2つありますので、順に説明します。

表板のふくらみの狙い その1

まず1つ目は、平面な表板を持つ「中世フィドル」を例にして、

駒の両サイドにヴァイオリンのf字孔と

同等の切れ込み(以降I字孔とします)がありますが、

ボディ中腹がしなると、平面な表板の場合、

駒位置が押し下がり、負担は弱い部分にかかります。

つまり、I字孔の端が簡単に割れてしまうことが

問題になったはずです。

ヴァイオリンは、これをどう対策したかというと、

表板をふくらんだ形にした上で、

下図のように、f字孔付近をくぼませたのです。

こうすることでf字孔両端にかかる負担は減り、

破損しにくくなります。

つまり、表板をふくらんだ形にすることで、

駒の押し下げる力をどのように流すのか、どこが支えるのかを

コントロールできるようになったのです。

加えて、表板は飛躍的に板を薄くできるようになりました。

表板のふくらみの狙い その2

少し長くなったので、別記事にして

リンクを貼り付けておきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?