風Vn2024:ヴァイオリンの性能を決めるインターフェース

私の屋号「Violin Interface Design」にも使っている

インターフェースという言葉、

パソコン好きの人以外は、馴染は薄いと思うけど、

今後、使いたい単語なので、登場させます。

インターフェースとは、AとBの「つなぎ方」で、

AとBの間で取り決めたルールをプロトコルと、、、。

これじゃあ、あかん、伝わらん。

頑張って、もっと簡単な説明に、

では、もう一度。

ヴァイオリンの中で、Aを4本の弦として、Bを表板とする。

AとBをつなぐのは「駒」で、これがインターフェース。

AとBの間で仲介的な役割りをする物と言える。

ヴァイオリンの中には、様々なインターフェースがあって、

顎当て、肩当てのように、AがヴァイオリンでBが人間の

ようなパターンもある。

そして、今回紹介するのは、ヴァイオリン内部で

Aが表板、Bが裏板というパターンで

「魂柱」というインターフェース。

「魂柱」を使う上での取り決め事は、

「表板は駒を支えずに、裏板に動きを委ねること」

簡単に言えば、「表板さん、勝手な動きしないでね」と。

しかし、これって、言うほど簡単じゃなくて、

表板はf字孔があって、「魂柱」がある場所は

柔らかそうに見えるかもしれないが、

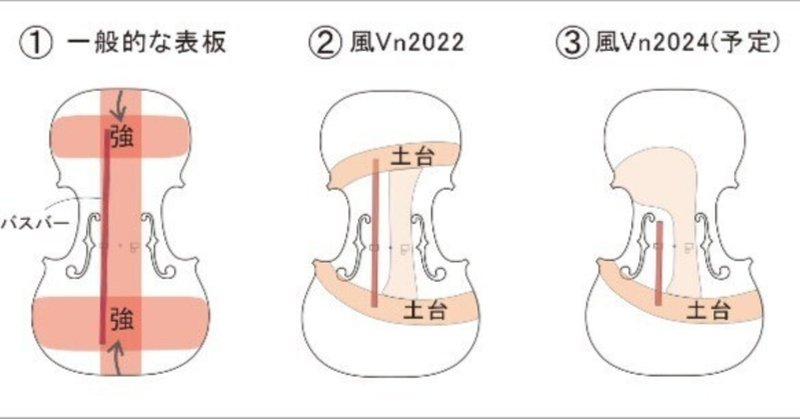

下図の①一般的な表板には、縦横の赤ラインのように、

立派に上にふくらんだ形(アーチ)が在り、

さらに、長いバスバーで強さを橋渡ししている。

あまり他人事ではないのが図②の「風Vn2022」で、

このころの考え方では、表板土台は上下に2つあり、

バスバーはその間にかけていた。

①よりは、柔らかくなったが、まだ強い。

そして、図③の「風Vn2024」の表板は、

土台を1つにして、バスバーを短くすることも含めて、

こんな感じに作ろうとしています。

実は、一般的なヴァイオリンが、

なんで強度を上げたい気持ちになるのか、

理由があるのです。

気付いてほしいのは、

スチールのE線をVnに取り付けて、調弦する時、

とても強い力でペグを回す必要がある上に、

弦が切れないか、楽器が壊れないか、

「怖さ」を感じませんか?

この「怖さ」は、体が覚えているのですよね。

だから、スチール弦を張ったヴァイオリンは、

製作者も、「表板を弱く、柔らかく作ろう」なんていう

発想をしないと思うのです。

私は仕方がないことなのかも、と受け止めていますが、

皮肉な話、だとも思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?