風Vn2024:表板-裏板間インターフェース(概要)

ここから、難所に入ります。

理解するのも難しいけど、説明も厄介なのです。

前回記事で、表板-裏板間のインターフェースの1つとして

「魂柱」を紹介しながら、表板の概要をお伝えしました。

今回は、裏板について、ざっくりと説明しています。

まずは、下図赤点線エリアから始めます。

これまで、表板土台を押し広げて、

コーナーを押し出すことは説明してきました。

バスバーが表板土台を駒側に押し下げるので、

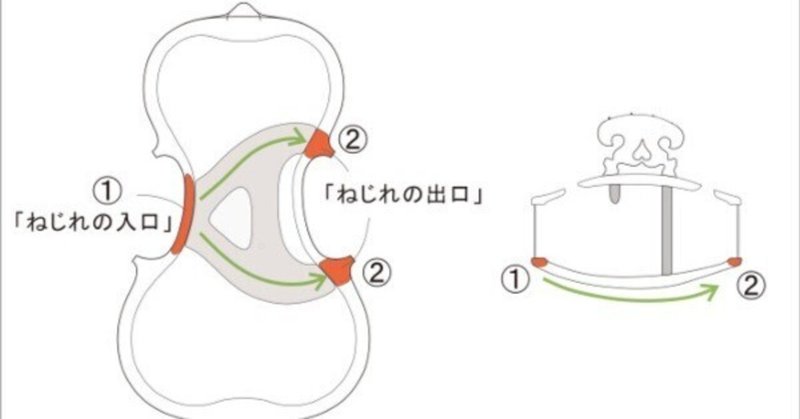

C部側にねじる力が入ります(緑線)。

この力を受け取るのは、横板です。

下図のように、表板がコーナーを押し出す力は、

横板を経由して、裏板「ねじれの入口」に伝えます。

はい、新しい単語が出てきましたね。

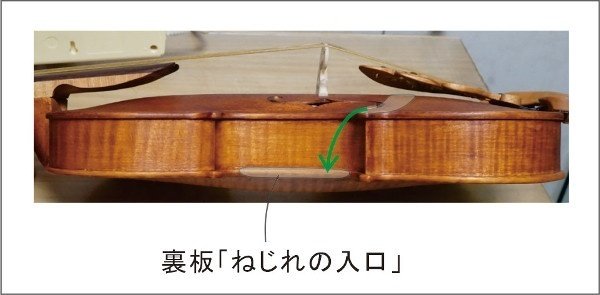

ここで裏板「ねじれの入口」をもう少し具体的にします。

下図のように、「ねじれの入口」は、裏板フレームの一部分です。

フレームとは、横板を接着するための平坦な場所で、

ふち全体から内側に、ぐるっと約7mm~10mmぐらいになっています。

横板はこの「ねじれの入口」を真上から押します。

では、押した力は何処にいくのでしょうか。

この行き先が、下図の「ねじれの出口」②です。

裏板の「ねじれの入口」①を押し下げられた力を

裏板の反対側のコーナー「ねじれの出口」②に伝えます。

上図の、灰色の部分を、今後「裏板土台」と呼びますが、

この形、何かに似てませんか?

そう、「バロック駒」です。

私が、ヴァイオリンを研究を続けて見えてきたのは、

ヴァイオリンという楽器は、

「バロック駒」をモチーフとした変奏曲

のような景色だったのです。

仕組みの上にも、美しさを感じました。

このまま終わると、私らしくないので、

照れ隠しのようでもありますが、

裏板土台の形って、「パンツ」にも見えますよね。

具体的に「バロック駒」に重ねてみました。

正しいイメージは、下図の右側なのですが、

両方とも、透明度50%でスケスケ。

「ビキニ」か、または「ズロース」なのか、

不協和音が聴こえてきそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?