ヴァイオリンの「駒」の真実

私がヴァイオリン設計をしてきた証として、

なにか一つ、この世に残したいものは何?、と問われたら、

迷わず今回の記事、「駒」の真実を伝えたいと思います。

ほとんどの人を迷宮に誘い入れ、迷子にさせた

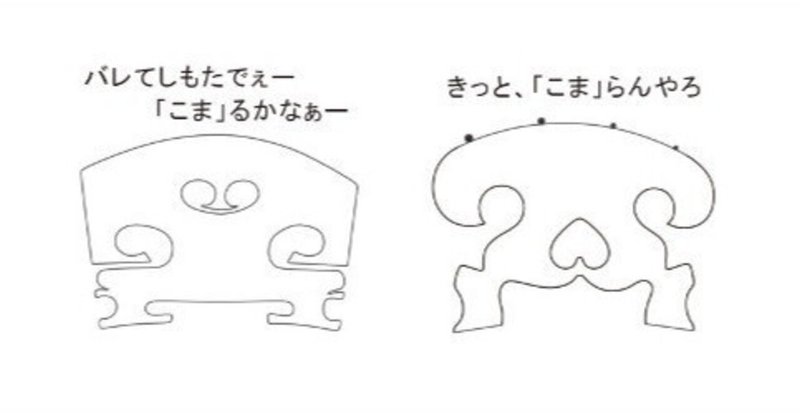

標準のモダン駒のモデルを下図に示します。

駒の形の中で、弦の張力を支えるものを

バーとして表しています。

上図からバーの部分を抜き出してみると、

なんか、土の上に立った樹木のような形ですね。

このモデルで、言いたいことは、

G線を弾いた時と、E線を弾いた時で、

樹木の上部の揺れ方や幹の傾きが異なることです。

ちょっと極端に描くと、以下のようになります。

そして、世の中のヴァイオリン奏者や、製作者は、

この樹木の幹が傾かないバランスを探し始めるのです。

世の中は、その需要に合わせて様々な弦を物質化してくれます。

このバランスを維持するための最適解はないのか。

この疑問が、迷路の入り口になっています。

さて、土台となるバーに対して、

どの弦を弾いても下方向の力になる形はないのでしょうか。

もちろん、あるんやでー。

それが、「コの字バー」という下図の形や。

偉そうに言うてるけど、インパクトを伝えたいだけ。

ほんなら、「コの字バー」の駒を作ったらええやん。

そのご指摘はごもっとも。

実は、よく似たものは既にあって、

それが、「バロック駒」なんです。

下図は、私のデザインしたバロック駒で

ちょっと崩れているけど、「コの字」でしょ。

何? ちょっと違うって。

気付かれましたか。

そう、余計な部分がありますよね。

下図の水色の部分です。

バロックの駒には、不必要な部分があるのです。

いや、言い方を変えましょう。

水色の部分が、弦の張力を支えないように

作る必要があるのです。

私がこれに気がついた時、柔らかさを作る方法として、

フレンチチェンバロの足のようなデザインを思いつきました。

昔の人は、響板を支える足の柔らかさが

音に大きく影響することを知っているからこそ、

こんな手間がかかりそうな「とぐろ巻きデザイン」でも

作る労力を惜しまなかったと考えられます。

話を戻して、「とぐろ巻きデザイン」に

挑戦したのが下図のバロック駒。

説明しにくいので、余計な部分を

「i(アイ)クッション」と呼ぶことにします。

苦労がよみがえりますが、性能はまあまあでした。

あまりにも手間がかかることを避けて、

現在は下図のように、裏面の掘り込みになっています。

最後に、約束通り、強めにコメントを入れますね。

バロック駒は、このiクッションを入れることで、

すべての弦の音量バランス、演奏のしやすさを、

モダンの駒よりもはるかに作りやすいのです。

それを形だけ真似して、バロック駒とモダン駒を比較するから

現在のモダン駒一色な世の中を作ってしまったのですよ。

今後、バロック駒を作る時は、

演奏者に愛を込めて「iクッション」を入れましょう、なんてね。

忠告として、この「iクッション」を入れたバロック駒に、

一般的なスチール弦を張ると、張力+回転力で

ヴァイオリンが壊れることも考えられます。

気をつけながら、挑戦してみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?