【UXデザイン】プロトタイプ制作前のアイデアを出す手法

ダブルダイヤモンドモデルのDevelop(展開)フェーズ

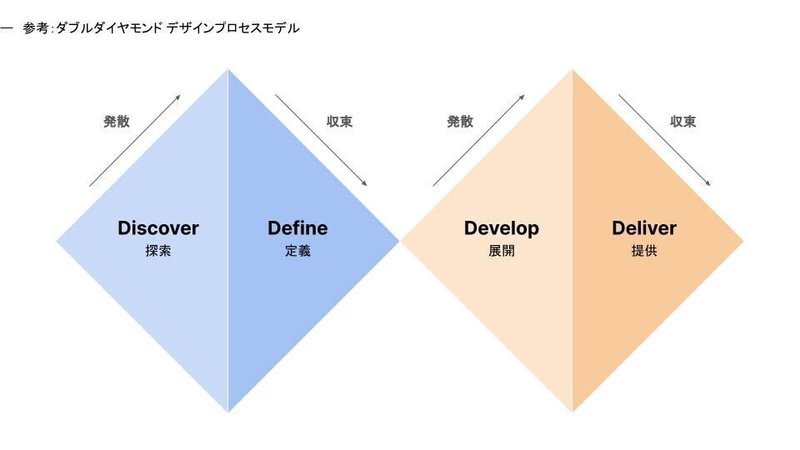

UXデザインのデザイン思考プロセス「ダブルダイヤモンドモデル」。

今回は二つ目のダイヤの発散フェーズであるDevelop(展開)について解説します。

Develop(展開)フェーズは、アイデアを出して作る

Dvelop(発展)フェーズは、ダブルダイヤモンドモデルにおける工程の一つで、二つ目のダイヤの発散フェーズにあたります。『調査・共感して、解くべき課題を集め、アイデアを出して、作ってみて、確かめてみる』工程の中のアイデアを出して作ってみるの部分です。

ここまでの工程でDiscover(探索)フェーズで集めたペルソナの情報からDefine(定義)のフェーズで解くべき課題の仮説を見出しているはずです。それをもとにDevelop(展開)フェーズでは多くのアイデアを出し、必要最低限の機能を搭載したプロトタイプを作ります。

Develop(発展)のフェーズは次の2つに分けて解説していきましょう。

Ideate(発想)でアイデアを出す

Prototype(試作)で作ってみる

本記事ではIdeate(発想)の重要性と手法について掘り下げていきます。

Develop(展開)フェーズは質より量が重要

発想フェーズではまず、チームでのブレインストーミングとアイデア出しが中心となります。ここでは、自由な発想で可能な限り多くのアイデアを生み出すことが重要です。チームメンバーは、実現可能性やビジネス的な視点をいったん忘れて、創造的なアイデアを積極的に共有することが求められます。

これまでのフェーズで集めた、既存のユーザーデータやフィードバックを活用して、ユーザー中心のアイデアを形成します。アイディアを出し切った後はそれらを評価し、最も有望なコンセプトを選定します。この過程では、アイデアの実現可能性、ユーザーへの影響、革新性などを検討します。

UXデザイナー以外の視点と協力が発想フェーズには必要です。異なる専門分野のチームメンバーからのインプットが、より豊かで多角的なアイデアにつながり、UXデザイナーだけでは出せないチームでのコラボレーションが創造的なアイデアの発展に貢献します。

Ideate(発想)フェーズで使われる手法

ここからはIdeate(発想)フェーズで使われる手法を紹介していきます。それぞれの手法のやり方や特徴が違いますから、実際のプロダクト開発の現場では状況に合わせて使い分けることになります。何度も言いますが、このフェーズで必要なのは質より量です。多くのアイディアを出す方法としてぜひ活用してみてください。

ブレインストーミングセッション

ブレインストーミングセッションは、新しいアイデアや解決策を生み出すための集団討議のプロセスです。このセッションは、参加者が自由に思いつくアイデアを共有することを奨励し、多様な視点からのアイデアを収集します。

ブレインストーミングセッションの最大の利点は、クリエイティブな思考とコラボレーションを促進することです。このプロセスは、参加者が相互にアイデアを出し合うことで、個々では考えつかないような革新的な提案が生まれる可能性を高めます。また、多様な専門知識や経験を持つ人々が集まることで、さまざまな角度からの問題解決が可能になります。

ブレインストーミングセッションは、特に新しいコンセプトの開発や既存の問題に対する新たな解決策の模索に有効です。例えば、ユーザーインターフェースの改善案を探る際や、新しい機能のアイデアを発想する際などに利用されます。重要なのは、全ての参加者が自由に意見を述べ、アイデアを共有できるオープンで支援的な環境を作ることです。

ブレインストーミングセッションによって、チームは多様なアイデアを迅速に生成し、プロジェクトに新たな視点やエネルギーをもたらすことができます。この手法は、革新的なプロダクトデザインやユーザーエクスペリエンスの向上に向けた探求を深めるための、非常に効果的なアプローチと言えるでしょう。

機能アイディア

機能アイディアとは、プロダクトやサービスに実装するための具体的な機能の提案やコンセプトを指します。ユーザーのニーズや課題を解決するための革新的で実用的な機能を考案し、プロダクトの価値を高めることが目的です。

機能アイディアの生成が優れている点は、ユーザーエクスペリエンスの向上とプロダクトの差別化に直接貢献することです。具体的な機能の提案は、ユーザーにとっての利便性や満足度を大きく改善し、プロダクトを競合から際立たせることができます。

機能アイディアの活用シーンとしては、新しいプロダクトの開発初期段階や既存プロダクトの機能拡張、ユーザー体験の改善などがあります。ブレインストーミングセッション、ユーザーリサーチ、競合分析などを通じて、ユーザーの要望や市場のトレンドを把握し、それに基づいた機能アイディアを生み出します。また、ユーザーペルソナやジャーニーマップを用いて、ユーザーの視点から機能の価値を評価し、優先順位を決定します。

スケッチ

手書きのスケッチは、プロダクトの初期デザインを探求する際に非常に有効な手法です。スケッチの優れている点は、その手軽さと柔軟性にあります。

コンピュータを使用するよりも速く、アイデアを素早く表現することができ、低コストで修正や変更も容易に行えるため、デザインのアイデアを試行錯誤するのに適しています。

新しいアイデアの発想、コンセプトの初期検討、インターフェースデザインの基本的なレイアウトの設計などに役立つでしょう。特に、チームでのブレインストーミングセッションでは、スケッチを使ってアイデアを迅速に共有し、議論を促進することが可能です。また、ユーザーの旅の可視化や、特定の機能の概念設計にもスケッチは利用されます。

カードソーティング

カードソーティングは、ウェブサイトやアプリの情報アーキテクチャを設計する際に特に有効な手法です。この方法では、ユーザーに複数のカード(各カードにはウェブサイトやアプリの様々なコンテンツや機能が記載されている)を並べ替えてもらい、彼らがどのように情報を分類し、理解しているかを探ります。

カードソーティングの優れている点は、直感的でユーザー中心の情報構造を設計できることです。この手法を用いることで、デザイナーはユーザーが自然に感じるカテゴリ分けやラベリングを理解することができ、それに基づいてナビゲーションやコンテンツの配置を最適化できます。

カードソーティングは、新しいウェブサイトやアプリの初期設計段階で特に有効です。また、既存のサイトやアプリの再設計にも用いられ、ユーザーがコンテンツをより効果的に探し、理解できるように情報の構造を改善する際に役立ちます。このプロセスは、ユーザーがどのように情報をカテゴライズし、サイトをナビゲートするかについて貴重な洞察を提供し、結果としてより使いやすいユーザーエクスペリエンスを実現します。

カードソーティングは、ユーザーが自然に情報をどのように整理し、関連付けるかを探ることで、直感的で使いやすいインターフェースの設計を可能にする、UXデザインにおいて非常に効果的な手法です。

親和性マッピング

親和性マッピングは、大量のデータやアイデアをカテゴリーに分類し、パターンや関連性を見つけるのに役立つ手法です。ユーザーリサーチやブレインストーミングセッションから得られた情報をビジュアル化します。

親和性マッピングのやり方は、情報を小さなノートやステッカーに書き、それらを壁やボード上でグループ化します。グループ化の基準は、共通のテーマ、問題点、アイデアなどが基本です。チームメンバーは共同で作業を行い、異なる視点から情報を分析し、カテゴリを形成します。

親和性マッピングの優れている点は、複雑な情報を明確で理解しやすい形に整理できることです。このビジュアル化により、隠れたパターンやインサイトが明らかになり、より効果的な意思決定が可能になります。

特にユーザーリサーチのデータを整理したり、新しいプロダクトやサービスのアイデアを統合したりする際に非常に有効です。また、チームメンバー間のコラボレーションを促進し、集団的な思考プロセスを支援することも、親和性マッピングの大きな利点です。

結論として、親和性マッピングは、複雑な情報を整理し、共有するための強力なツールです。この手法を用いることで、UXデザイナーはユーザーから得られた洞察をより深く理解し、それをプロダクト開発に活かすことができます。

まとめ:Ideate(発想)は質より量が重要

今回はダブルダイヤモンドモデルの中のDevelop(展開)フェーズ、そのなかでもIdeate(発想)の重要性やその手法について解説しました。課題を解決するよい方法を出すには、アイディアの質よりも量が重視されます。チーム全体を巻き込んで、手法を駆使し、よりよいアイデアを出すことが求められます。

株式会社VERSAROCでは、UXデザインに関するご相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

▼Ideate後のプロトタイプ制作についてはコチラ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?