おいしい卵と腸内細菌

自然養鶏で発酵した餌で育てた卵を知って、食べてみました。

子どもの頃に卵アレルギーで湿疹ができ、大人になってからはアレルギー反応はでなくなったのですが、餌が遺伝子組み換え飼料だと嫌なので、生卵は食べないようにしていました。

人参屋さんの元気卵(自然卵)を「卵かけご飯」でいただいて、びっくり。

卵って、こんなにおいしいんだ、と。

毎日「納豆」と「ヨーグルト」と「豆腐」を食べてる身としては、おいしい卵を産む平飼いのニワトリさんに、興味深々です。

発酵の観点からみた食事

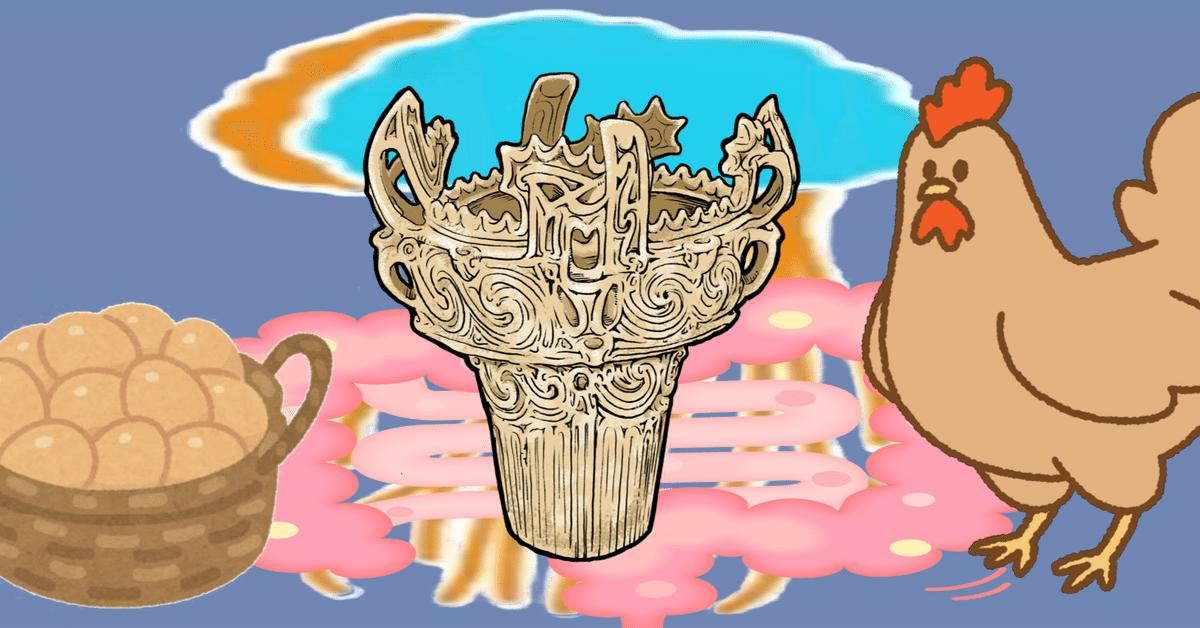

あわぬこ ニワトリ

------------------------------------------------------------------------------------

納豆(納豆菌+大豆=食物繊維) 腐葉土、もみ殻(枯草菌)

豆腐(大豆=食物繊維) おから(大豆=食物繊維)

ヨーグルト(乳酸菌+ビフィズス菌) 野菜、果実の皮、雑草(乳酸菌)

もち麦(食物繊維) 米ぬか(食物繊維+ビタミンB1)

サプリメント(ビタミンB1)

腸内細菌さんたちが喜ぶ食事をしている「あわぬこ」と、発酵飼料を食べている平飼いの「ニワトリさん」の食事が似ていたのは、ヒトとニワトリの腸内細菌叢が似ていたのが、原因のようです。

Youtube上の自然養鶏や発酵飼料の動画を、いろいろ見たのですが、気になったのは、「乳酸菌」と「ビフィズス菌」を、ニワトリの場合、どうやって取り入れているのか?ということです。

ヒトの場合、母乳の中の「乳酸菌」と「ビフィズス菌」が腸内細菌として赤ちゃんのお腹に住み着き、「ビフィズス菌」はそれ以降、年齢とともに減っていく、という構図です。

このため、大人になってから腸活をしようとすると、ビフィズス菌が腸まで届くヨーグルトや整腸剤を飲む必要があります。

ニワトリの場合、どうやら、卵から孵ったヒナが、巣の中の親鳥の糞をつつくことで、体内に取り入れるようです。

ということは、完配飼料(完全配合飼料)で育ったヒナを仕入れてきて、発酵飼料で育てても、調和のとれた腸内フローラ(腸内細菌叢)が、形成されない気がします。

心と腸内フローラ

ヒトの場合の良い腸内フローラというのが、どういうものか?というと、便移植でドナーとなる方の選定基準が参考になります。

他人が気づかない部分に細やかな気遣いがさり気なくできて、異性だけではなく同性からも好かれる、素朴な「現代の化石」的なドナー。へき地、離島のお百姓さん、または漁師さんであるとなおよい。

感謝の気持ちを何時も最優先で持っていること。

お詫びの気持ちは二番目であること。

全てのものと共存共栄が出来ること。

細かなフローバランスは二の次である

良い腸内フローラのドナーを探すと、ショーゲン(SHOGEN)さんの語る縄文人にたどり着いてしまいます。

また、「良い腸内フローラ」を探すのに、「良い心の持ち主」を探しているというのが、面白い話です。

ニワトリの平飼いの場合、「尻つつき」という他のニワトリのお尻をつつき、最悪、殺してしまうことがあるようです。

ストレスは、人間でも「過敏性腸症候群(IBS)」という病気を引き起こしますから、小屋が狭い場合や、産卵時期は、腸内フローラが乱れた状態になりやすいかと思います。

ニワトリの場合の毎日卵を産むというのは、ヒトでいうところの月経が毎日起こっているようなものなので、産卵自体が相当なストレスだと思います。

次のような流れでしょうか?

ストレス

-> 腸内フローラの乱れ(良くない菌の増加)

-> 内臓感覚として腸から脳への伝達

-> 脳での反応 (ヒト:お腹が痛い、下痢・便秘

ニワトリ:イライラしてつつき)

上記の動画で「14人の嫁のにわとり」さんは、つつきの原因の一番重要な6つめを、「飼育者の精神状態(=心の状態)」と言っております。

飼育者(ヒト)の良い心の状態とは、ニワトリさんたちを含めたすべての生き物と共存共栄ができ、卵を産んでくれるニワトリさんに常に感謝の気持ちを持っていることであり、飼育者自らが発酵食品や食物繊維を取って、調和のとれた腸内フローラを形成している必要があるんだと思った次第です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?