子連れ学会出張をしていた頃

一週間ほど前、東洋経済ONLINEに「母親の「子連れ出張」に理解が及ばない日本の現実」という記事が出た。「子の出張帯同費用の支給」に関する東大の総長裁定や日本進化学会第25回沖縄大会の子連れ発表セッションが紹介されていて、自分が子連れで学会出張していた頃を思い出した。

そういうわけでここから先は私自身の話。

なぜ子連れで学会に行くのか

うちの子どもたちは、2013年生まれと2015年生まれの二人だ。コロナ禍の前は二人とも幼稚園生だった。私も妻もフルタイムの大学教員で、専門分野は異なる。

私が子連れで学会出張に行く一つのパターンは、妻にも仕事があるときだ。例えば、あるときは私の参加する学会と妻の参加する学会の開催日が同じだった。私たちが住んでいるのは名古屋だが、一方の学会は関東が開催地で、もう一方の学会は関西が開催地だった。それで名古屋駅までは家族4人で行き、そこから私は一人の子を連れて東へ、妻はもう一人の子を連れて西へということがあった。

あるいは、一人が学会に行くとき、もう一人の負担を軽減するために子連れで行くということもあった。特に下の子がまだ赤ちゃんの頃は、一人で二人の子を見るのはとても大変なので、上の子だけ出張に連れていくということがあった。もう少し大きくなると、二人の子を連れて出張に行くこともあった。子どもが家にいなければ、その間にいろいろとできることがある。

そもそも共働きで小さい子が二人いると、常に時間は不足している。授業と学内業務をなんとかこなしても、研究が後回しになってしまう。家の中でも、日ごろは必要最低限の家事をなんとかこなすだけで、ちょっと時間のかかるような家事は後回しになってしまう。子どもが家にいなければ、滞っていた研究を少しでも先に進めることができるかもしれないし、あるいは日ごろ出来なかったような家事ができるかもしれない。

どこに出張に行くのか

私が子連れで学会出張に行くというとき、その目的地はたいてい、関東か関西だ。名古屋からであれば、新幹線で2時間もかからずに到着する。経済面も大きい。未就学児の場合、新幹線の自由席は料金がかからない。

東京には私の実家があり、両親がいる。両親はまだ仕事をしているが、それでも週末であれば、子どもの世話をあてにすることができる。

逆に言うと、名古屋に住む私にとって、関東、関西以外の場所は出張に行くことをためらってしまう。飛行機での移動の場合、未就学児でもしっかり料金が発生する。公共交通機関を使って移動する場合、子どもをおとなしくさせていなければならないので、その点でも長距離の移動はたいへんだ。車での出張は、目的地が公共交通機関で行きにくい場所でない限り認めてもらえない。(そして、学会の大会は公共交通機関で行きにくいようなところでは開催されない。)

学会の託児

私が参加する学会は、託児サービスを利用できるケースがよくある。私が記憶している限り、二回利用したと思う(これとは別に、妻も学会参加で利用したことがある)。一度は東京での学会で、(私の両親に子どもたちを見てもらわなかったのか覚えていないが)会場内の託児を利用した。もう一回は名古屋で、それも本務校で開催されたときだった。

これまで利用した経験では、せっかく学会で託児サービスを設けていても、利用者が少ないように思う。私が利用した2回のいずれも、他の子どもは一人だけだった。

なぜ利用者が少ないのかはわからない。あるいは、私の参加した学会がたまたま利用者が少なかっただけだったのかもしれない。ただ、私自身の経験から推測するに、小さい子がいる場合には遠出をすることがたいへんなので、出張自体をためらうことがあるのかもしれない。

子連れの遠出はたいへんだ

小さい子がいる場合には、まず荷物が多い。おむつ、おしりふき、口ふきナプキン・・・。子どもが旅先で飽きないように、絵本を持っていったり、お気に入りのおもちゃを持っていったりもする。そもそも自宅は、自分の子どもたちを最適化された空間なのだ。その空間から離れるときは、それによって生じうる様々な事態を想定して準備をしなければならない。

子どもが小さいうちは、ベビーカーを持っていく。子どもをベビーカーにのせることもあれば、子どもが気まぐれでベビーカーにのりたがらず、片手で子どもの手をつなぎ、もう片手でベビーカーを押すこともある。新幹線ではベビーカーをたたんでどこに置く場所を確保しないといけない。

ベビーカーのいらない年頃になれば、手をつないで一緒に歩く。しかしこれがまた大変だ。途中で立ち止まって何かに興味を示したり、あるいは単純に疲れたりして、親の思うペースでは進まない。

なんとか託児なり親なりに子どもを預けて、ほっと一息ついたところで、「そういえば自分は学会に参加しに来たのだった」と思い出す。発表スライドが最後まで完成していなかったことを思い出し、会場の片隅で慌ててスライドを仕上げるということもあった。

そもそも学会に行かないかも・・・

そういうわけで、子連れ出張は大変だし、一人で出張に行けば残されたほうが大変ということで、学会に参加しないという決断をすることも多い。そもそも、子どもが小さいうちは研究があまり進まないので、発表するネタもあまりない。発表せずに大会に参加するということもできるが、貴重な時間を使ってまでして、わざわざ学会に参加するだろうかとも考えたりする。

私の場合、日本音声学会が自分にとってのいちばん重要な学会で、この学会にはわりと参加してきた。一方で日本言語学会は、自分にとって大学院生のころ初めて参加した学会で、初めて発表した学会でもあるのだが、最近では足がすっかり遠のいてしまった。子どもが生まれてからの10年間で、日本言語学会に参加したのはおそらく、本務校で開催された一回だけだ。(だから今言語学会に参加したら、久しぶりに会う人やSNS上でしか知らなかった人ばかりで、緊張するかもしれない。)

コロナ禍を経て今

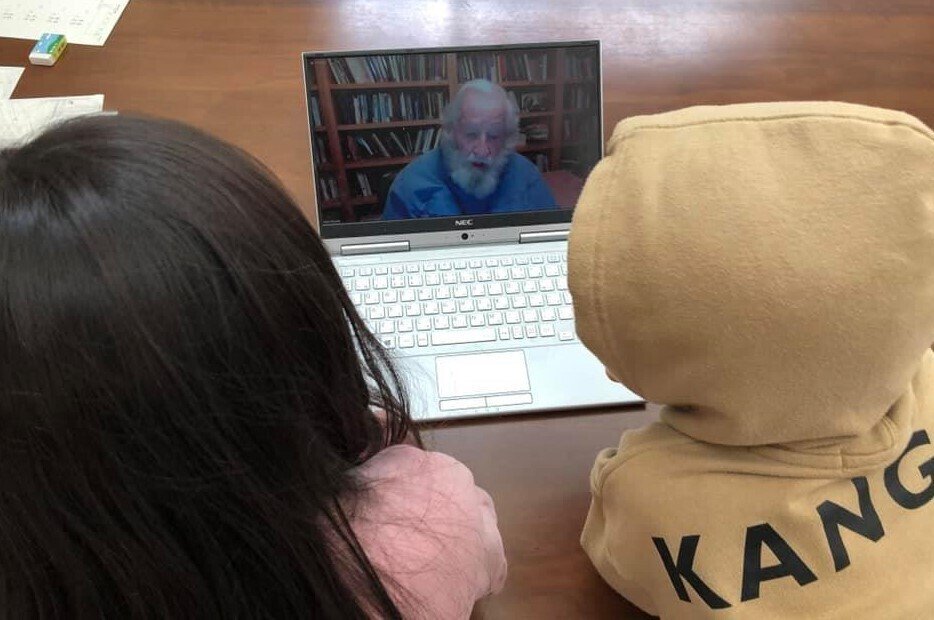

コロナ禍になり、学会がほとんどオンライン開催になった。出張に行かずに参加できるという点では、共働きの我が家は助かっている面がある。ただ、家で参加していると、まわりで子どもたちがうるさかったりするので、なかなか落ち着いて聞けない。落ち着いて発表を聞くために研究室に行けばよいのだが、そこまですることはあまりない。自分が発表しないといけないときだけは、研究室に行く。そいういうわけで、コロナ禍のオンライン学会でも、落ち着いて発表を聞いたことはあまりない。

そして今。学会は対面開催に戻ってきた。コロナ前に幼稚園生だった子どもたちは、二人とも小学生になった。

今後子連れで学会に参加することは、もうあまりないかもしれない。小学生になると新幹線は有料なので、お金がかかる。(先の東大のケースのように、子どもの交通費も予算から出せるのであればよいのだが。ただ、そういう制度があっても、制度を利用するための条件は厳しそうな気はする。)また、子どもたちが習い事で忙しくなってしまったので(しかも、うちの子どもたちの習い事はけっこう本格的だ。俗にいう「ガチ」というやつだ)、習い事を休んだり日にちを振り替えたりしていくのも、簡単ではない。一方で、子どもたちが成長し、私や妻が一人で子どもたちをみること(いわゆる「ワンオペ」)の負担は小さくなってきたので、あえて子どもを連れていく理由もあまりなくなってきた。

最後に

共働きで小さい子がいると、一人で出張に行くか、子連れで行くか、そもそも出張しないかという選択を、出張の機会があるたびことにすることになる。いろいろな制度や試みがあると、選択の幅が広がる。その意味で、この記事の冒頭で紹介した記事に出てくる「子の出張帯同費用の支給」や学会の子連れ発表セッションは良いことだと思う。

私自身の場合、出張をしないという選択も結構してきたし、出張したとしても自分の発表だけしてすぐ帰ってしまうということもあった。ただ、そのことによって失った機会もあったのではないかと、最近になって思ったりする。研究者は研究業績が最も重視される世界ではあるけれど、人と顔を合わせて話をして、それが何かの機会につながることも、結構あるのではないかと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?