中3生、音楽教室を去る

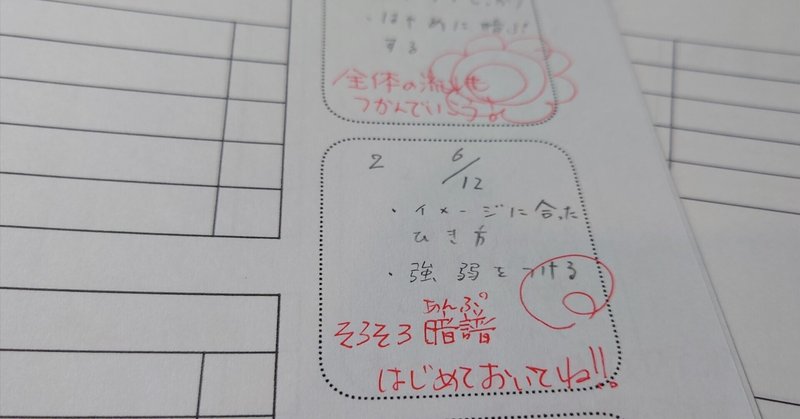

リトルコンサートが終わってから、次の曲はドビュッシーのアラベスクを選びました。お母さんから、受験が近いのでそろそろ・・・というお話と伺ったのは曲を選んだ後で、2ヶ月でそれなりの演奏にして送り出すには難しかったかな、と思ったけれど、本人はこの曲を続けたい、とのことで、のこりの6回のレッスンはこの曲だけに集中することにしました。

そして、最後の演奏が今も耳に残っています。

泣き虫だった〇〇さん。

ドビュッシーの懐の深いところにさしはいっていく、心。

最後のレッスンもひたすらドビュッシー。

どうしても曲想まで伝えておきたかったから。

ここはどういう情景なのか、二つの旋律を一頭のイルカといわしの群れに喩えて伝えたり、繰り返しのカラクリを分析したり、

クレッシェンドの位置、mossoとa tempoの動き、強弱の必然性。

主音のたどり着くところ。

淡々した顔で、それを音に変換していく彼女の心の熱が伝わってくるから、

わたしも、時間を惜しんで伝える。

私の言葉が、彼女の心に映り込んで、イメージが共有されて、豊かに音にさいげんされていく。ほんとうにちゃんと言葉が音になっていく。

間違いなく、それはドビュッシーの音。的確さと音楽への愛情。

集中力。

理解力。

信頼。

最後に相応しいレッスンになりました。

そして、ここまで自分のものにしてくれた彼女に感謝しかない。

こんなふうに音楽を共有してくれてありがとう。

小さい時からあんまり言いたいことを言わない子で、おとなしく、一方的に私が喋ってるみたいで、正直どんなんかなあ、とおもうこともありました。ピアノも好きなんか、嫌いなんか、興味がないのか、それともやりたいけど時間がないのか、どうも読めなくて、実際やっつけ仕事やなあ、という時もしばしば。まあ、思春期というのはそういうものだし。

あんまり興味がなさそうだったので、一回、無理せんでいいよ、やめる?と尋ねたら、うつむいて首を横に振ったことがあって、そっか、きながにつきあおう、と。

風向きが変わったのは、リトルコンサートで弾いた

シベリウスの「樅の木」に出会ってから。

その深い陰影は彼女の心にぴったりだったみたい。

彼女はその様を描く様に音にする。

そんな彼女がはじめてうちに来たのは幼稚園の頃。

utena drawingをたくさんやったな。

最近はほとんどしない、というか必要がなくなっていて、

やりとりは簡単なことばで十分に伝わる受信機を彼女はもう持っている。

伝えたかったのは表現する力

どう表現するか、とか、どんな表現が人を感動させるかとか、そういうのは枝葉のところでしかない。

静かに心のおくで歌っているその歌を自分で手放さないこと。

そのための表現という筋肉のつけかた、音楽の構造と感覚との連動の仕方。

具体的に、イメージを音にしていくには感覚と理解、それと音にそれを還元していく方法。

一回じゃあねと手を振って送り出した後、お母さんと一緒にやってきて、

花束を渡してくれました。

お互い、笑顔。

ほんとな、笑顔しかない。

うれしくてしかたない。

一方去るものあれば、残る者あり。

数ヶ月前、やめます、と自ら宣言していた中学生が

これも、ある曲との巡り合わせ。

まだもうすこしやってみようか、という感じ。

そういう風に音楽と出会うのって、やっぱり中学生後半。

もちろん、高校になっても時間を割いて通ってくれる方もいる。

ここからの旅立ちの日を決めるのは生徒自身。

そうであることは、その人の全人的な成長に関わってくる様な気がします。

それをただ黙って見守っていただいている親御さんの存在は

十分感じています。

大切なお子さんを任せていただいてありがとうって思っています。

その、中学時代から高校にかけてに見れる

あの、「音楽教室の先生が報われた」生徒の花咲く様子(もちろんそれは人によって形態が違う)を

6年生なんかで退会してしまったりすると私がみることができない。

それが、残念なんだな。

そう言う生徒さんには

あんたはこれからってところなんだからね。

って。

大人気なく私は拗ねております。

愛媛の片田舎でがんばってます。いつかまた、東京やどこかの街でワークショップできる日のために、とっておきます。その日が楽しみです!