曲紹介『ユリイカ』

オリジナル曲の『ユリイカ』について紹介します。

#ユリイカ /#大塚雄哉

— 大塚雄哉(12/23柏04 | 第2,4土曜は柏でうたう) (@yuya_otsuka) February 15, 2023

- たまに捨てすぎて苦笑い

2023.2.11#オリジナル曲 #弾き語り #路上ライブ #黒崎駅 pic.twitter.com/7WRi6V1K7d

ユリイカ

詩/曲:大塚雄哉

不釣り合いな理想を抱えて

知らず君がこぼす青息吐息

無自覚なまま延長戦

ハァ、、、天秤が片寄っている

増えすぎた荷物ひとつ手放せない

要らないって言う割に

このままじゃきっとこの先も晴れない、否めない

さまよっているだけ

、、、ならまだしもどっかに打ち捨てられる可能性?

共連れの希望 昨日から抜け出そう

正しくない言葉で踏み外した明日を

お迎えしたくないなら全部塗り替えて

あまりに綺麗で手付かずの場所 触れて、ぎゅっとして

足りない心をつまみ食いで埋めるより

肩に食い込んだカバンを放り投げて

たまに捨てすぎて苦笑い また集め直し

それでいいじゃないって気づいたのは僕だけ?

取り決めたテーマもないまんま描きはじめ行き場がなくなった

最下層 巻き上がる頂上戦

ハァ、、、案外僕もそう

現実×虚栄心 自然体であるが正義?

君が誰だっていいから、生き抜こう

立ち籠める煙で視界は薄鼠色

お迎えには早いから空気入れ換えて

萎んで腐ってさ、最低な気分 それを受け入れて

傾いたとしても動かない バランスとは無縁の平衡点

君が気づくのを、待っている

妥協しながら分け合ったり

苦味の奥を味わったり

痛みと同じだけ小さな扉をノックしよう

正しくない言葉で踏み外した明日を

お迎えしたくないなら全部塗り替えて

あまりに綺麗で手付かずの場所 触れて、ぎゅっとして

足りない心をつまみ食いで埋めるより

肩に食い込んだカバンを放り投げて

たまに捨てすぎて苦笑い また集め直し

それでいいじゃないって気づいたのは

僕と、いま歩きだした君だけ

おおまかな話

この曲は2021年の年末に降ってきた曲。12/27着手→12/29完成。

2021年は5月の終わりから7ヶ月で9曲作ったんだけど、滑りこみの10曲めでした。

というのも、Bメロ→サビのメロディが思いついた瞬間に「あ、今年イチのやつ来た」と実感しまして、今年中に作り切るぞ!と勢いだけで突貫したのです。

なのでこの曲は詞のストーリーとか整合性はあまり考えていないです。

まぁそこら辺も含めて紹介してみよう。

作る話

詞の話

上に書いた通り、この曲の詞はあまり厳密には考えていないです。

テーマだけ決めてそのニュアンスに近い言葉を並べるという方法で作詞しています。

こうするとどうなるかというと、詞に隙間がいっぱいできるので(うまくいくと)聴き手に考える余地が生まれます。

そりゃそうですよね。並んでいる言葉はあくまで"テーマに近い"だけで、言葉と言葉の結びつきは弱い。隙間がある。けどテーマには沿っているので、何らかの一貫性は感じられる。

聴き手が隙間や違和感の中身を追い始めて、そこに意味が形成されると「深い」と思ってしまう。なんということでしょう。

けどそんな都合いいことばかりではないです。

まずうっすい詞になりやすい。実際薄いからさ。厳密に考えていないからこそ、詞の良し悪しが言葉選びのセンスに依存されやすくなります。

また、意味を見出すのは聴き手なので、まず聴き手を詞以外の何かで惹きつけられないと見向きもされません。とくに何でもない曲の詞なんて深追いしないですよね。

なお、このパターンの詞で僕がすごいなと思うのは「ずっと真夜中でいいのに」さんです。

もうすごいよね、詞のバラバラ感。「"あいつら全員同窓会"ってそもそも曲名からどういうこと?」とか思うんですが、通して聴いて、読み込むと「あぁそういうことなのか」と納得してしまう。

僕は詞に突出した才能がある訳ではないので、どちらかというとデメリットを意識してました。

けど年内に作り切ろうと決めたのでしゃーない行くでと。ずとまよ風の作詞、するで!と。

ずとまよ風になったかは、、見ないでください、、、

で、曲のテーマは、、

よし、言わないでおこう。なんか野暮だ。そこかしこでもう言ってた気もするけど。

詞を通して想像してもらえると嬉しいです。そんな複雑なものではないです。

あくまでテーマであって、ストーリーではないので具体的に詞を取り上げたプロット説明などはないんですが、ラスサビ前のBメロにこの曲を集約できたかなと思っています。

妥協しながら分け合ったり 苦味の奥を味わったり

痛みと同じだけ小さな扉をノックしよう

生きてく上では日々、様々な逆境に直面します。

それを飲み込んで、時にはプラスに変えていくことが求められてしまいます。

けど、それは義務とか努力ばかりではなくて、まぁいいじゃん次行こうっていうことでもあると思うんですよね。

辛いことをヘラっと受け入れて、逆に楽しんでしまうことって何かなって考えて、「苦味の奥を味わったり」ってフレーズが浮かんだときに、あぁこれだ、ってひとつ息を吸って吐きだしました。

メロディが降ってきて、走り書きで完成させた歌。

— 大塚雄哉(12/23柏04 | 第2,4土曜は柏でうたう) (@yuya_otsuka) September 26, 2023

生きることはバランスで、拾って捨てて、失敗してそれが成功に繋がって。

走り書きの割にラスサビ前の一節は"イケた!"と思いました。まさにユリイカ。#ユリイカ /#大塚雄哉 2023.9.20

- 苦味の奥を味わったり#オリジナル曲 #弾き語り #路上ライブ pic.twitter.com/O24SpT6Uyl

なお、このニュアンスで作詞する方法、すげー楽しいです。文章じゃなくて言葉さえ浮かべばポンポン当てはめていけるし、自分でも想像しなかった意味が生まれたりするので。

まぁ、こんなこと言えるのはこの時調子良かったからだろうな。

普段お前は言葉すら浮かばないだろうって、心臓の中からうめき声が聞こえます。

ちなみに「ユリイカ」っていうのは古代ギリシャ語で「分かった」という意味です。別の読み方で「エウレカ」とか「ユーレカ」とも言います。交響詩編が聴こえてきそうです。

かつてアルキメデスが"アルキメデスの原理"をひらめいた際に叫んだ言葉だという逸話があります。

アルキメデスの原理とは、物体の重量と浮力の釣り合いに関する法則のことです。

テーマは内緒とか書きながらほぼほぼ言ってしまった気がする。

曲の話

この曲もいくつかポイントがありますが、ここではAメロ→Bメロ→サビの転調について。

『虹を描く』の紹介のときに書きましたが、このとき僕は音楽理論についていろいろ独学してて、ちょうど転調や借用和音の実践をしていた時期です。

借用和音ってのは簡単にいうと「ちょっと転調してすぐ戻る」やつです。

SPITZ『チェリー』の2番の後の間奏とか、優里『ベテルギウス』のサビラス「(君にも)見えるだろう」とか、あ、なんか変わったって感じるところ。

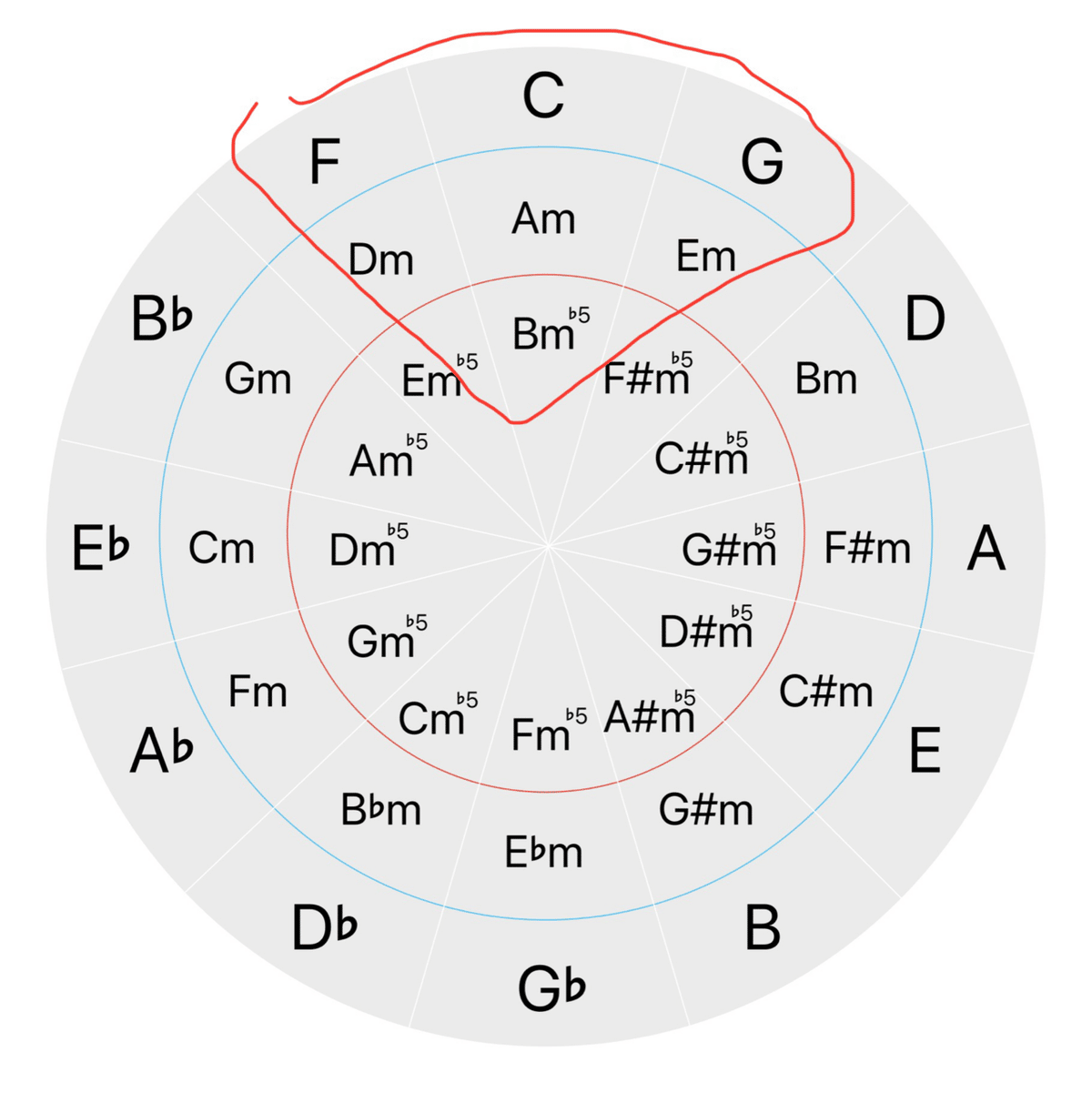

音楽理論の勉強を始めるとすぐ出てくるのが五度圏表っていう超便利ツールです。

一言でいうとどのキーでどのコードを使えるのか一目で分かる表です(本当はもっと色々分かります)。

例えば表の1番上にCがあるんだけど、Cをてっぺんにした扇型がCメジャーキーで使える(使いやすい)コードです。

右に1個ずらすとGメジャーキーの扇になります。

ユリイカはCの扇で始まって、BメロでE♭の扇に行ってサビでCに戻ってきてるんですね。

なんでE♭に転調できるかと言うと、E♭の扇にCを含むコード(この場合Cm)が入ってるから。細かいところは省略。

ようワカランと思いますが、まぁ作曲する人は五度圏表覚えておくとめっちゃ捗るのでおすすめです。

話変わりますがここで使ってるE♭M7って個人的にすごい好きなコードです。Cメジャーキーの転調/借用和音でめちゃめちゃ使いやすい。

しめくくり

なんか曲について取り留めなくなってきたのでここら辺にしておこう。

冒頭で書いた通り、僕はこの曲のメロディがめちゃめちゃ気に入っています。

できた当初は気に入りすきで絶対何かをパクってると思ってました。今はもう時間も経ったので別にパクってても良いです。

あとはなーテンポがなー早いんだよね。もう弾いてて疲れちゃう。あと呂律がまわらん。

基礎体力の衰えに気づかせてくれる、とても良い曲です。

みなさんには、ただただ、ただの良い曲として楽しんでもらえたら嬉しいです。

今日はここらで。

では。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?