「幸せ」の測り方

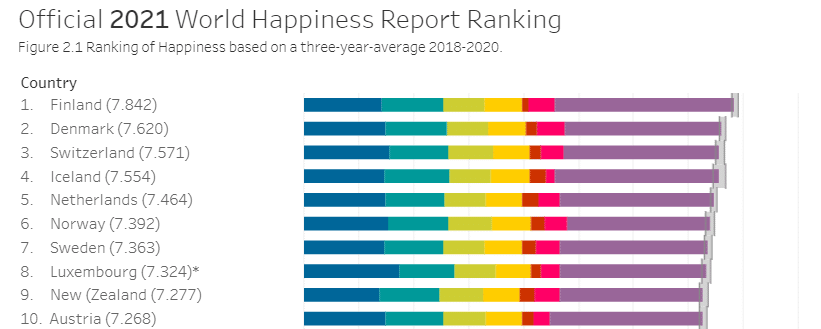

国連が調査している、国別の幸福度のランキング、というものがあります。毎年、北欧の国々が上位になり、日本の順位は50位前後と冴えないので、ニュースでも取り上げられて話題になります。

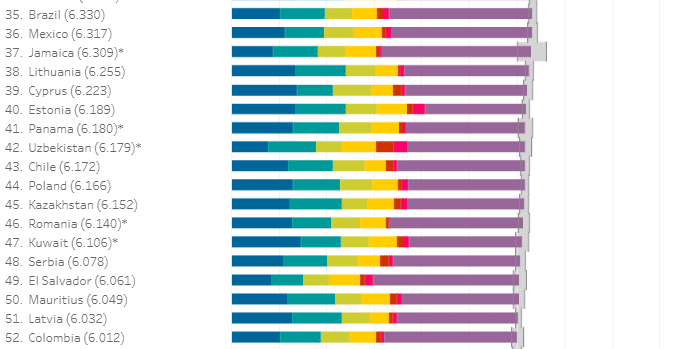

確かに、2021年版レポート(2018年~2020年の平均値)では、日本の順位は56位です。一方、犯罪統計でみると、かなり治安の悪そうなブラジルやメキシコが35位、36位だというと、いったいどういうランキングなのかな、という気もしてきます。

でも、そもそも「幸福度」って、どうやって測定されているのでしょうか?

「幸福度」は単なるアンケート結果

世界幸福度レポートの図表では、GDPや、平均寿命などに分解されたグラフが掲載されているので、なんとなく色々なデータを足し合わせたものなのかな、と思ってしまいがちですが、実は、これ、単純なアンケートの結果なのです。

アンケートは、「カントリルの梯子」と呼ばれるもので、ギャロップ社が世界全体で継続的に調査を行っています。

質問はこんな感じ。

0 の段が最も低く、10 の段が最も高いはしごを想像してく ださい。はしごの最も高いところは、あなたが考え得る最 もよい生活を意味し、はしごの最も低いところは、あなた が考え得る最も悪い生活を意味しているとします。現在あ なたはどの段にいると感じますか。

日本人は「真ん中よりちょい上」行きがちかも…

中くらいが大好きな日本人としては、超ハッピーでもなければ、超不幸でもないし、でも平均よりは少しはいいだろうくらいの感じで「5」とか「6」を選びがちな質問です。実際の結果もまさに5.94(2021年版レポート)と、ありがちな所です。

他の国の人については、分からないところもありますが、少なくとも日本人については国民性が影響していて、単純にどの国より高いとか、低いとか、言うこと自体には、意味がなそうです。

コロナ禍で「幸福度」が上がった?

それでも、同じ国で、主観的な幸福度がどう変化しているのか、は意味があるはずなので、それを見てみると、2015年版の報告から継続的に低下しているのが分かります。

が、2021年になると明らかに様子が変わっています。

2021 5.940

2020 5.8708

2019 5.886

2018 5.915

2017 5.920

2016 5.921

2015 5.987継続的に低下してきた日本の主観的な幸福感は、2021年版では反転しています。特に2020年単体を取り出すと、6.118に爆上げしてまして、明らかに生活実感と反してますよね。

こんなひどい状況にあるにも関わらず、「幸福度」の数字はあまり変わらない、というのは、実は全世界的な現象でして…。

報告書では、強い回復力(レジリエンス)がある、などと評していますが、単純に梯子の10のレベル(考え得るもっともよい生活)が、世界全体でいっせいに下がったので、相対的にはあまり変わらなかった、というだけの話しなんじゃないでしょうか…。

こうなると、2015年からの継続的な低下にどれだけ意味を見出すべきかも、なかなか難しいところがありますね。

都道府県別幸福度ランキングは?

もうひとつ、幸福度を測定して、よく話題になるのが、都道府県別の幸福度ランキングです。こちらは日本総合研究所が発表しているものですが、2020年版では福井県が堂々の4回連続1位。その他にも2位が富山県、3位の東京を挟んで、4位が石川県と、例年、北陸の県のランキングが高いのが目立ちます。

住み心地が悪い県ではないのでしょうが、分かりやすい魅力があるかというと決してそんな事もない気がします(スミマセン)。

実感なき幸福度トップ?

実は、調査をしている側も、そのあたりは気になっているようで、2020年版の報告書では、1章を福井の分析にあて、その冒頭で「福井県は全47都道府県幸福度ランキングで2014年版から4回連続で1位に輝いている。しかし、一方で福井県民の多くがそのことを実感できていないという」と述べています。

※ちなみに、ランキングで一喜一憂すべきではなく、データは、ストロングポイントや、ウィークポイントの分析に使うべき、と至極まっとうな事が語られています。

「世界幸福度ランキング」とは真逆のアプローチ

都道府県幸福度ランキングの考え方は、世界幸福度ランキングとは真逆です。あえて主観的な幸福度を尋ねる事はせずに、統計的な指標だけを合成して、幸福度を算出しています。

調査開始当初に、幸福感や満足度を表すものとして、55指標が選ばれ、以後、この55指標をベースに、その時々な社会情勢などを参考に指標が付け加えられているようです(2020年版では75指標)。

ベースになる55の統計指標とは?

では、元々の55指標はどういったものなのでしょうか。 55個全部は書きませんが~

●基本指標 = 人口増加率、一人あたり県民所得、選挙投票率、食料自給率、財政健全度

●医療福祉領域 = 生活習慣病受療者数、気分障害受療者数、産科婦人科医師数、ホームヘルパー数、高齢者ボランティア活動者比率

●運動・体力領域 = 健康寿命、平均歩数、基本健康検査受診率、体育・スポーツ施設数、スポーツの活動時間

~といった感じで、概念的に幸福の構成要素が区分けされ、それを表す統計指標が列挙されます。さらに~

余暇・娯楽、国際、雇用、企業、個人(家族)、地域、学校、社会

~が、幸福を構成する領域としてあげられ、それぞれにつき5つの統計指標が選ばれています。

なんで均等に足し算するかが分からない

もちろん、それぞれの数字の単位は違うし、ばらつきも違うので、統計的に標準化した上で合計して、その数字をもとにランキングを算出しているとのことです。

数字的には、55科目の試験の平均偏差値、といった所ですね。

でも、正直に言うと、なぜ同じ重みづけで足し算するのかは、さっぱり分かりません。標準化されているとはいえ、平均歩数と、一人あたり県民所得が、幸福にとって同じ意味合いをもっているとは、到底言えないですよね。

それでも、たぶん測定には意義がある

どんなにお金を稼いだって不幸という事もあるだろうし、多様な暮らし方があるのに、収入やGDPだけで幸せを測るのもイケてない。

その一方で、どんな抑圧的な国家で暮らしていても、自由を知らなければ、幸せに思えるかもしれない。どんなに貧しい暮らしをしていても、豊かさを知らなければ、幸せに思えるかもしれない。

いったい何が「幸せ」を生み出すのか。

ランキングには疑義があるものの、主観的な幸福度を測定し、客観的な変数との関連(構造)を探る、という「世界幸福度報告」のアプローチは、大変有意義なもののように思います。

客観的な指標にこだわった「県別ランキング」のアプローチも、その気持ちはよく分かります。「私幸せです」と言いながら、どう見ても不幸な人はいるので... ただ指標の合成の仕方(重みづけ)には、もっと納得感のある理屈がほしいところではあります。

グラフは「世界幸福報告2021第2章」から。

表紙画像は Gino Crescoliによる。