散文詩|感傷

冬の夜を歩いた。僕は別段寒さが得意な訳では無いのだが、此の冷え切って、冴え返った、何処迄も透き通って黒い夜が、只々綺麗だと、そう思った。清く厳かで尊いと思った。パッキリとした空気に、鼻がツンとし、泣きたくなる。見上げた街燈の、黒を背景に、虹色の輪のぼんやりと浮かぶのを、僕は眼を細めて眺めていた。暫くして、目元がやけに水っぽく冷たい事に気付いた。思い浮かべた幾つかの、何らかの風景は、素早く崩れて溶けていった。

眼前に浮かぶ下弦の月は細く、嫋やかだった。何時だったか、恩師の語ってくれた月を思い出した。星は一つだけ留められていた。手を伸ばしてみた。勿論掴めはしなかった。安堵している僕がいた。若しも届いてしまったら、僕はもう二度と、星を望みはしないだろう。

人家の灯りがチカチカと瞬いているかと思えば、次見た時には消えていた。ふと立ち止まり、影をじっと見つめた。僕の影は動かなかった。平凡な僕を苦しく思った。

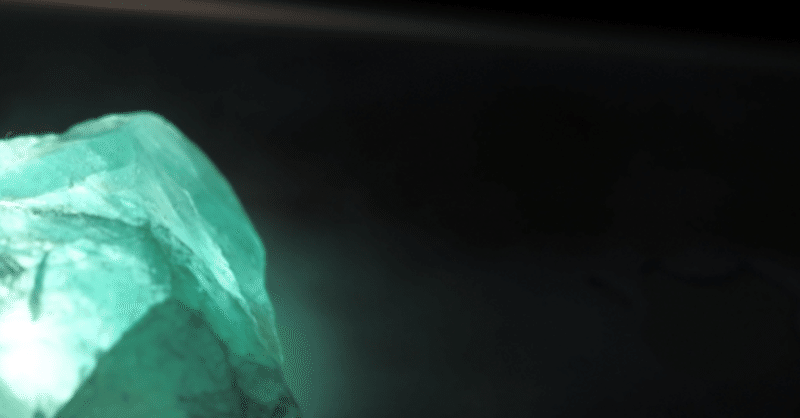

蒼く閉じた水槽の部屋に帰り、灯りを点ける。夜の染みた手指は木苺のように赤かった。僕は木棚に飾られたフロウライトを融かして呑んだ。熱が喉を滑り降りて、淡い翠がお腹の中でパチパチ柔らかく爆ぜた。けれども、少し経てば薄れて消えてしまった。僕は花屋で見かけたポインセチアの鮮やかな赤の葉を思った。部屋のロオズマリイの黒く細った葉の先を黙って摘んで棄てた。寝台に横たわり、布団に包まった。そうして此の、夜特有の感情を吐き出そうとした。其れを明確に表してくれるだけの言葉を僕は持たなかった。溶解度の高い部屋。シアトリカルな夢と、灰色の結晶。ゆるゆると解ける瞼で、最後に小さく呟いた。

「…………メイデー、メイデー、メイデー」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?