「デザインスプリント」のプロセス全公開! 今までにない不動産×ITの新サービスを企画した5日間

こんな人におすすめ:

・サービス開発や新規事業に携わっている方

・デザインスプリントに関する事例を探している方

はじめまして、こんにちは。ツクルバで執行役員を務めている高松と申します。

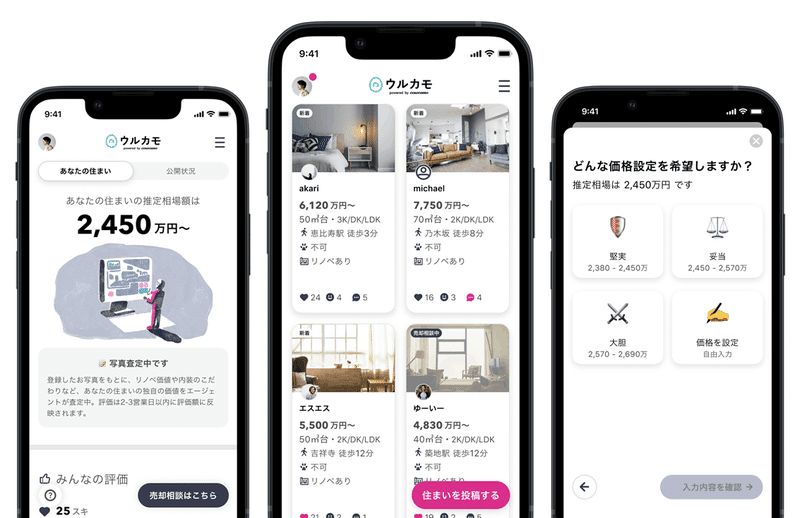

先日私たちの会社から「ウルカモ」という不動産売却のサービスをリリースしました。構想から4ヶ月というスピードかつ、新しいビジネスモデルへのチャレンジ(※特許出願中)というとても濃い内容だったのですが、その起点になったのが「デザインスプリント」というサービス設計の手法を使ったワークショップでした。

私はそのファシリテーターを担当したのですが、もともとデザインスプリント自体の存在は知っていたものの、実際の現場で導入するのはこれが初めての経験。でもやってみてめちゃくちゃ良かった!!正直、デザインスプリント無しにはこのスピード感もサービスアイディアもチームの一体感も実現しなかったのではないかと思います。

というわけで、ぜひその良かった点・苦労した点・導入のコツなど「実践的なフィードバック」を共有したいなと思って、この記事を書きました。デザインスプリントをちょうど試そうと思っていた、という方もそうでない方も、私たちの事例を通して、何かしらサービス開発の参考になればと思っています。

なお、そもそもデザインスプリントって何?どう良いの?という方は、以下の記事に概略があるので、ぜひ読んでみてもらえればと思います。

🎯 デザインスプリントの使いどころ

実際の中身の紹介に入る前に、「どういう時にデザインスプリントを使うといいのか?」という点について、私の理解と体験談を交えながら説明したいと思います。というのも、デザインスプリントはどんなプロジェクトでもフィットする万能薬というわけではなく、使いどころが重要だと思われるからです。

結論は「『不確実性』と『難易度』の両方が高いプロジェクトに適用するのがよさげ」ということ。ざっと以下の図のようなイメージです。(逆に、それ以外のところで使うにはややToo Muchだと思われます)

課題解決の不確実性が高くて実現難易度も高い右上の領域は、「作るべきもののイメージも分からないし、おまけにやり始めたらかなり大変」というタイプのプロジェクト。探索的で、創造的で、なおかつタイトに構想を進めていかなければならないので、その他の領域より相対的に高いレベルの企画ハンドリングが求められます。

で、そういったプロジェクトの場合に往々にしてありがちなのが、以下のような問題。実は過去に私が関わっていたプロジェクトでも、正にこのような課題が勃発したケースがありました。

・とりあえず何度か企画会議するも、意見が食い違ったり、毎回思い出しコストがかかったりして、なかなか前に進まない😪

・課題の深堀りがイマイチで、解決策に深みがなく、あとになって方向性を変えなければならなくなってしまった😵

・ステークホルダーが多すぎて、結局誰がこのアイディアに責任を持つのかよくわからず、みんなもやもやしている🤨

などなど…

・結果、企画フェーズにめちゃくちゃ時間かかるわりに、成果のインパクトも薄く、プロセスに対する納得感も極めて低い状態に!!😭

デザインスプリントは、顧客課題の本質にアプローチする「Design Thinking(デザイン思考)」をベースに、意思決定者を明確にした短期集中の「スプリント形式」であるため、上記のような課題を解決してくれる部分が非常に大きいと感じます。もうこんなことは繰り返すまい!そして何より、顧客価値が高くて今までにない新しいサービスを作りたい!という想いから、今回デザインスプリントの採用に至ったのでした。

👀 どんな感じの内容だった?

それでは、実際に行ったワークショップの内容を簡単にご紹介したいと思います。

■ タイムテーブル:

デザインスプリントは、平日の5日間をフルに使って実施する形式。3日間、あるいは1日でやる圧縮版もあるようですが、「初めてやるときは、変にアレンジしない方がいい」という有識者のアドバイスを受け、まずは愚直にガイドラインに沿ってやってみることに。

5日間予定をブロックするのは、それぞれ現場の仕事を抱えながらのメンバーにとって非常に大変ではありましたが、最終的にはやはりこれだけ時間をおさえてでも短期集中でやる方がいいな!と思えた内容でした。(やる前は正直、5日間もかけ過ぎでしょと思っていましたが…)

■ メンバー構成:

ガイドラインによると、「スプリントマスター・意思決定者・デザイナー」を必須として、全部で5~7人程度のメンバーが推奨とのこと。また、Design Thinkingには「多様な有識者の集まりによってこそ、イノベーティブな課題解決が生まれる」という考え方がベースにあり、私たちもそれに則ってできるだけ様々な職種から参加者を集めることにしました。(実際にやってみると、観点の多様性や、5日間の中でメンバーそれぞれに光るポイントが色々あったりと、職種入り混じってやる意義をすごく感じることができました…)

■ ワークの様子:

今回は、感染症対策に配慮しつつ、コミュニケーション密度を重視してオフラインで実施。おそらく全日オンラインでも不可能ではないですが、やはりこういう場こそ改めてリアルでやる価値を感じる日々でした。

個々のワークでは、付箋やホワイトボードを使いながら、成果物をどしどしmiro(オンラインのコラボレーションツール)にアップしていくスタイルでやりました。あとで見返すのにめちゃくちゃ便利でおすすめです。

■ Day1-2|目標と課題の定義:

デザインスプリントの初日は、プロジェクト全体に関する与件や事業環境など、前提情報のインプットからスタート。今回は、意思決定者や事業開発のメンバーがしっかりとした資料を準備してくれました。詳細は後述しますが、ここをどれだけ解像度高くできるかが、デザインスプリントの成否を決める重要な要素の一つになってきます。

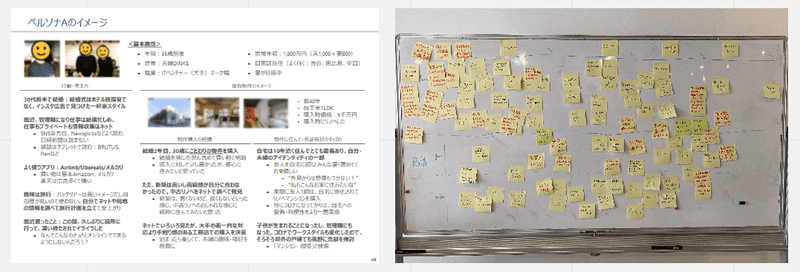

そのインプットをもとに、自分たちが成し遂げたい「"長期目標"」というものを決定。そして、サービスを利用するペルソナのイメージや、そのユーザーが抱えている課題の本質が何なのかというのを、まる1日かけてみっちり話し合っていきました。(こちらも後述しますが、個人的にはこの「課題の決定」の部分が、デザインスプリントの中で最も重要かつ困難な部分だなと感じました)

■ Day2-3|アイディアの発散と決定:

2日目からは、顧客課題に対する具体的なソリューションを検討。短時間で膨大な量のアイディアを出し、そこから一気に収束させていきます。全員が集中して取り組むことで創造性にも火がつきやすく、おまけに意思決定のプロセスも共有できるので納得感が高かったです。(通常の企画ミーティングであれば、ひょっとしたらここだけで1-2週間かかってしまいそう…)

■ Day4-5|プロトタイプの作成と検証:

そしていよいよ、そのアイディアをプロトタイプへ。ここで、デザイナーが必須構成員であることの本領が発揮されます。デザイナー以外のメンバーは、ユーザー行動の全体像をまとめたり、コピーライティングを考えたりなど、手分けして進めつつ適宜合流しながら、みんなで力を合わせてプロトタイプを作っていきました。

最終日には、実際に不動産売却を検討/経験されている方4名に、プロトタイプを見てもらいながらのインタビュー。「ここは共通のインサイトとしてありそう」「でもここはちょっとチューニングした方が良さそうだな」など直接反応をもらうことで、確からしい自信と多くの学びを得ることができました。

🥣 開始までにどういう準備をした?

さて、自分が事前に情報収集していた時のことを思い出すと、「ワークショップの中身」に関する情報は比較的豊富にあるものの、そこに臨むまでの準備の仕方は、書籍にも事例記事にもあまり情報が無かったんですよね…。というわけで、せっかくなので実際にやったことを列挙してみました。

■① 研修に参加(数ヶ月前):

自分の場合はたまたま、今回のサービス構想が始まるしばらく前に下記の研修セミナーを受講していました。翔泳社さんでは年に数回この手のセミナーを開講されており、非常に実践的な内容でしたので、ファシリテーターをやってみようと思っている方は是非チェックしてみてください。

■② Day1用の前提共有資料をつくる(2〜3週間前):

初日の冒頭に、プロジェクトの与件や、事業を取り巻く環境(競合やユーザー)などについて共有する場があるので、そこに向けてたとえば以下のような情報をまとめておきます。(資料は必ずしもファシリテーターがつくる必要はなく、今回は与件パートを意思決定者に、事業環境パートを参加メンバーで手分けして作ってもらいました)

・達成したい数値目標や使えるリソースがどれくらいなのか

・ユーザーのニーズはここ数年でどう変化し、競合はどのような戦略を展開しているのか

…などなど

顧客課題とソリューションを考えていくにあたって、この手の前提情報は(ある程度限度はあるものの)出来るだけ多くあった方がよく、逆に情報が少ないと、企画の内容や判断基準が芯を食ったものになりにくいです。参考書にも事例記事にも、あまりそのあたりは書かれていないのですが、個人的にはスプリントの成否を分けるほどの重要な要素だと思うので、しっかりと準備しておくのがおすすめです。

■③ Day5ユーザーテスト用の被験者を集める(2週間前~):

ワークショップが始まってからは日中ほとんど動けなくなるので、前もってユーザーテストの段取りを組んでおくといいと思います。(必要に応じて謝礼などの準備も)

■④ 参考書や事例を読む(1〜2週間):

私の場合は以下の本を読んだのと、「デザインスプリント 事例」「デザインスプリント 失敗」などでヒットした記事を片っ端から眺めて、イメージを膨らませたりファシリテーションの準備をしたりしました。

■⑤ miroでボードを作っておく(数日前):

少なくともDay1~3くらいまでは、セッションごとにポストイットを貼っておく場所を用意しておくといいと思います。今回は自前で作ったのですが、miroにはデザインスプリント専用のテンプレートも用意されているようです。

■⑥ 🍩を買っておく(Day3当日):

だいたいDay3の午後に、アイディアの決定タイミングが訪れます。そこまで来ると「ようやくひと段落」という感じがしてくるので、中締め的に少し豪華な差し入れがあると盛り上がるかもしれません。(個人的には、「ダースでドーナツ」がおすすめ!)

🌱 やってみた感想と学び

そんなデザインスプリント、終わったあとの感想は、シンプルにとても良かった!!そして、今後に向けても非常に多くの学びが得られました。

■ 企画推進メソッドとしての有用性:

当初は、「5日間もメンバーの予定おさえて、果たしてそれ相応の成果が出せるのだろうか?」という不安もありました。が、蓋を開けてみると、単位時間あたりの集中度が普段のMTGとは格段に違うことで、精度の高いアイディアが短期間に発散⇔収束でき、めちゃくちゃコスパ良いプロセスだなと感じました。

また、与件整理からユーザーテストまで全員が同じプロセスを共有するので、その後の開発フェーズもコミュニケーションロスがなく、「生みの苦しみとビジョンの共有」がチームの財産になっていったし、それは単発の企画ミーティングだけでは到達しえないものだったのかなと思います。

■ ファシリテーション上の苦労&工夫ポイント:

一方、難しかったなーと感じたのは、Day1「課題定義」のパート。ユーザーの抱えている不には色んな種類があるので、その中で自分たちがどこの課題にフォーカスすべきか、なぜその課題にアタックすべきか、これを深く・適切に着地させるにはかなり苦労を伴いました。(もちろん最終的には意思決定者に決めてもらうのですが、課題の特定はどうしても恣意的になりがちなので、みんなで「うーん…(答えが出ないな)」となりがち)

自分たちの場合は以下のようなシートをつくり、重要だと思われる課題の分だけ列挙しました。そしてDay1の最初に立てた「長期目標」と照らし合わせながら、「ユーザー視点でどの課題が相対的に大きく、解決した時に長期目標を実現しやすいのはどれか」といった視点で議論しました。

これでいつもスムーズに課題特定できるかはわかりませんが、少なくとも、1) 課題は抽象化しすぎずユーザーを主語にして記述すること、2) 長期目標との関係を考えること、の大事さは自分の中では学びでした。(課題の特定次第でアイディアやサービスの方向性がまったく変わってくるので、ここのやり方は試行錯誤していきたいです)

💁 実際に開発したサービスはこちら

そんなデザインスプリントから約4ヵ月。ようやく構想が形になり、「ウルカモ」というサービスをリリースすることができました。スプリントの中では粗削りだったアイディアも、プロダクトやクリエイティブの開発の中でしっかりと磨き上げられていきました。

今回参加した「意思決定者」と「デザイナー」の記事もあるので、よければご覧ください。

サービスとしてはまだようやくスタートラインに立った状態ではありますが、振り返ると、やはりこのアイディアやスピード感やチームの熱量は、デザインスプリントの貢献が非常に大きかったのかなと想像します。機会があれば是非、またどこかで活用してみたいと思います。

以上、長文にお付き合いいただき、ありがとうございました!

・・・

ツクルバでは、新サービス「ウルカモ」はもちろん、「カウカモ」をはじめとした "やがて文化になる事業" と "欲しい未来" をともにつくっていく仲間を絶賛募集中です!

▼募集ポジション一覧・ご応募はこちら

中途採用情報

イベント告知

3/7 19時から"ウルカモ"の開発の裏側をテーマに、座談会を開催することが決定致しました!ぜひカジュアルにご参加ください。

▼connpassから申し込む

▼Wantedlyから申し込む

ご応募、お待ちしています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?