黎明告げるミッシング・リンク~英雄伝説 黎の軌跡①~

「そして政治に本来、全も悪もない──是非を問えるのは歴史だけだろう」

「その意味で、私も含めた政治家は踏ん張ってでも果たさなくてはならない」

「今のカルバードが歴史に選ばれるのか、それとも何らかの修正が余儀なくされるのか」

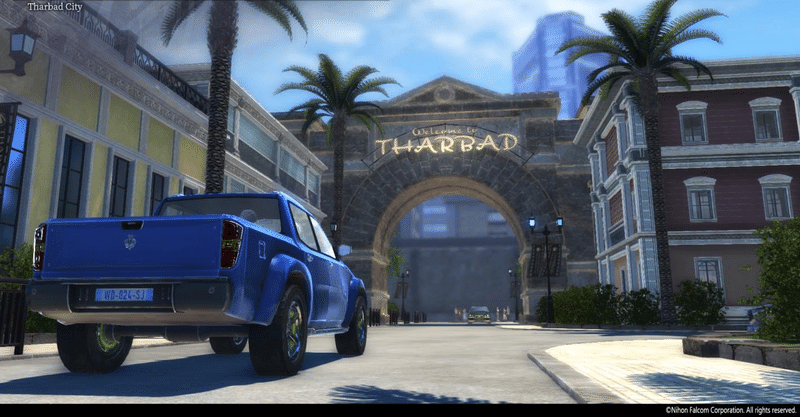

日本ファルコムが送る軌跡シリーズの最新作、黎の軌跡。

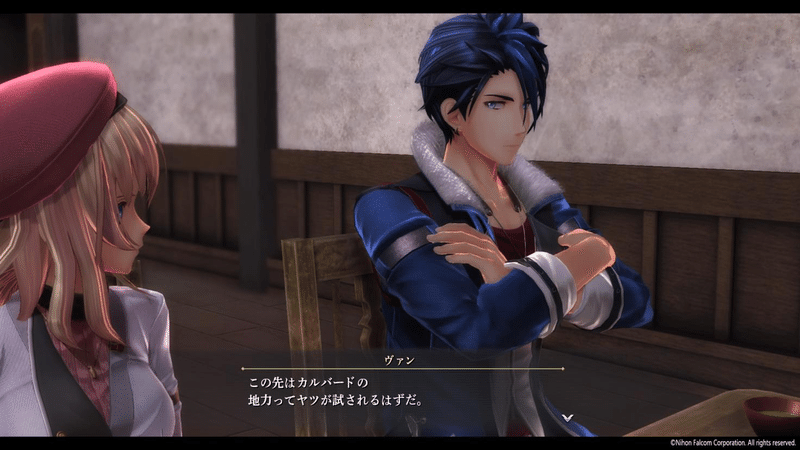

これまで所謂正道の主人公たちが公的な立場で活躍した西ゼムリアとは違い、裏の立場から眺める混沌の共和国をめぐるヴァンの軌跡。

シリーズ後半戦の第1作とあって、物語そのものはまだ導火線の火種程度のものに感じましたが、それでもアルマータの悪行や数々の伏線、キャラクターたちの心の揺れ動き……何より新たな舞台であるカルバード共和国の世界観そのものが、これからの軌跡を考える熱を与えてくれました。

ヴァンや本作を象徴する《黎》という現象であり色であり鍵である言葉。それはカルバード共和国で登場するキャラクターそのものを語れる魂の《色》だと思うのです。

本稿は、英雄伝説 黎の軌跡の登場人物や世界観について、筆者の発売前考察と合わせ好き勝手に語ったものになります。ネタバレを含んでいるため、ご注意ください。

※全2部構成となります。

1.混沌が支配する共和国編

共和国編の考察を、と考えた時に一番に感じたのが、『思った以上に人種の違いがあった』ということでした。白人系、中東系、東方系、さらに東方系も現実で言うところの中華文明と日本的な場所に分かれています。白人(帝国資本)、白人(共和国資本)、中東、中華、極東、北部民族の価値観が入り乱れる。かつて筆者は共和国を『ゼムリアのホットスポット』と予想したが、その比ではありませんでした。現実で言うところの本当の中東──欧州・アフリカ・中華・ロシア・インドを繋ぐ中継点の役割を果たしている中東と同じ。国の東の南北にそれぞれ山脈が、西にもノルドや山脈があるあたり、本当にゼムリアのシルクロードだったという印象です。

その意味で、黎の軌跡の物語が『マフィアという名のテロリスト集団との戦い』なのは興味深いと思っています。

今まで西ゼムリア編では、大筋が『技術革新によって増長していく列強が世界大戦に向かうまでの物語』でした。空FCのクーデタ、SCの結社テロリズム、零の宗教テロ、碧の国家独立紛争、閃の内戦と世界大戦。大体が現実では第二次世界大戦以前に起きているように見えます。

そして今回の物語を言うならば、『大戦後冷戦期の世界において、各勢力がテロリストの処遇に手を出しあぐねていた結果テロリストが暴走した』話でしょうか。遊撃士が正道のために手ぐすねを引き、黒月が内部抗争の間に秩序を侵され、結社(の破戒)がお試しで好き勝手にD∴G教団と月光木馬団を合わせた結果、『庭園』になって計画の邪魔になった。

そんなうちにアルマータが暴走し、オラシオンでの恐怖の潰し合いに発展し、猟兵やPMCといった金によって動く勢力が出てきて魑魅魍魎の様相を呈する。全部が全部じゃないけれど、そういった小国の諍いに大国が陰謀を巡らすような図式。極めつけに、反応兵器(核兵器)や宇宙進出、情報技術革新。東の不毛化という環境問題がありました。

とにかく、沢山の問題がありすぎる。まさに混沌としている、そんな印象です。

加えてヴァンやアニエスの事を考えれば、世界そのものの問題に直面することは必至。主人公たちは世界そのものの存亡にかかわる、そんな試練の中で心が揺れ動く定めを持っているのだと思います。

どこかで「リベールはタイ、クロスベルは香港、帝国はドイツをモチーフにしている」と聞いたことがあります。とすれば、共和国は情勢的には地球そのものだけど、絞るなら世界の警察を自称したアメリカに似ている感じています。どんな覇権国もいつかは衰退する。帝国からの賠償金というブーストがなくなりつつある今、見えなくなった問題が顕在化してくる共和国。堕ちたる覇権国の趨勢の行方は、ここからなのです。

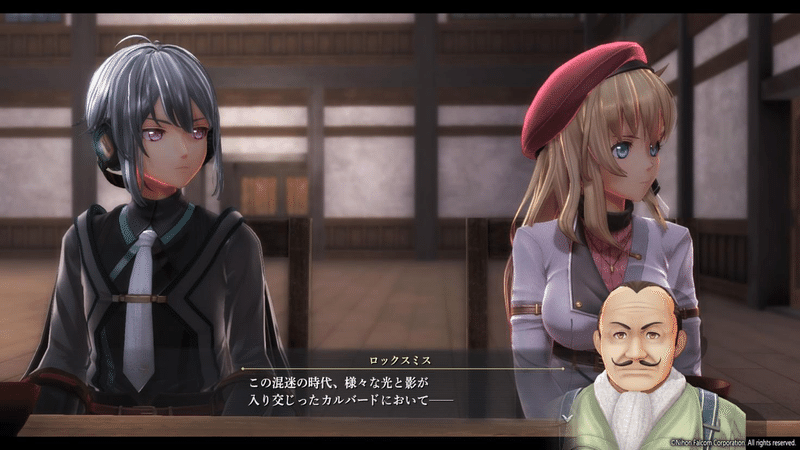

そんな不安な予感を秘めた共和国の前哨戦である黎の軌跡。この後は各キャラクターについて、混沌故に生じる『複数の自分』を前にしてどんな心の揺れ動きを見せたのか……注目しているキャラクターにスポットを当て、語っていきたいと思います。

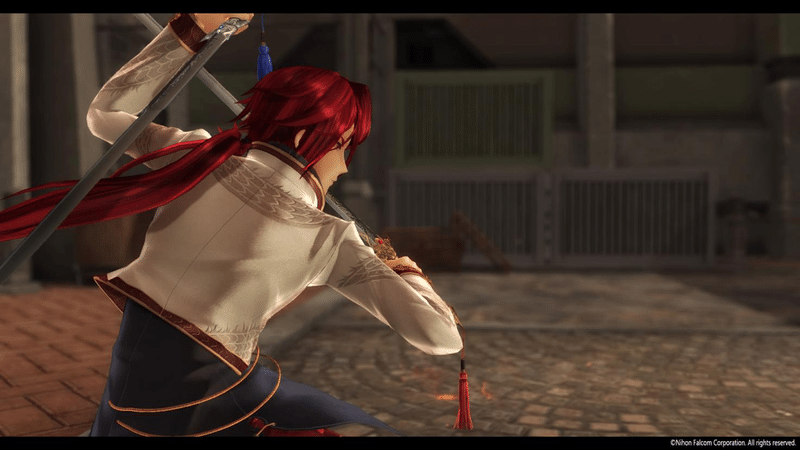

2.暗転する心との対話~アーロン・ウェイ~

アーロンの素性として外せないのは、やはり《大君》の存在でしょうか。

歴史の節目に現れる東方人を統べる者。圧倒的なまでに強く正しいカリスマ性。なるほどそれは王として正しい姿です。王として正しいからこそ、臣下である黒月たちに反逆されたことまで含めて。

舞台背景的な意味合いで、アーロンが当代の大君であるということは後の軌跡シリーズで重要な要素となるはずです。ヴァン然り、マクバーン然り、オズボーン然り、ゼムリア世界には結構近い現象に悩まされる人物がいますから。

それは心の問題としても意味深いものです。何故ならアーロンと大君に成り立つのは『アーロン=大君』という同じ存在ではなく、『アーロンという器の中にアーロンの人格と大君の人格(記憶?)』が宿っているということになるから。

アーロンがヴァンに話した「たまに胸にぽっかりと穴が開いた気分になる。街の景色やダチのことが霞んで見える」という旨の台詞。大君の記憶にある東方人による裏切り。その悲劇の想念が共鳴したから感じたものかもしれない。

ゲネシスという装置によるものであれ、アーロンは黒龍城砦でその体を大君の記憶に明け渡しかけた。ヴァンの賢明な説得があったにせよ、あの時アーロンの自我は大君に負けようとしていました。

先代より前にも大君がいた可能性を考えれば、『歴代の大君の器に、その精神性や記憶が宿る』現象にも感じます。事実、アーロンが感じていた自身の暗い穴に、大君は『巣食って』いました。

アーロンにとって、そんな自分の中の大君の存在は黒龍城砦の時まで、明確に言語化できないものでした。だからこそ、『自分でな自分の自我の領域』を、『暗くてぽっかりとした穴』として表現するほかなかった。アーロンそのものの人格は、母や友人たちとの関係性もあって東方人街を『大好きなもの』として認識していた。それに対し、大君の記憶にとっては東方人街は憎むべきものだった。同じ存在に対するその相反する感情は、アーロンにとって絶対的な負担を強いていたと思います。天涯孤独の自分を唯一支えてくれる精神的なアイデンティティを憎まなければならないのですから。

アーロンが自分の負の面を自覚し、それを乗り越えるという試練は、今作で辛くも成し遂げることができました。ですが、もし今後もアーロンと大君の存在がクローズアップされるなら、アーロンはもう一度、ともすれば何度でも、自分の中の負の側面との対峙を迫られるのではないかと思います。

※ところで大君の恨みの対象には、黒月・銀・そして『刻の……』がいるようです。

3.真実という諸刃を携えて~リゼット・トワイニング~

マルドゥック総合警備会社、そのSCであるリゼット。本作で明かされた彼女の真相は、少なくとも自分にとっては意外なものでした。その精神性は人間でありつつも、体の一部かあるいは殆どが機械にゆだねられている存在です。

自分の存在でないものに自分の存在を託している……発売前考察で自分は彼女(というよりマルドゥック社全体を通して)猟兵という旧文化を食らう者として見ていて、先進技術を知るからこそ行きつく信仰心破壊の危険性を考えていたのですが、少なくとも彼女はそんな暴挙はない、と小さな反省をすることになりました。

人物紹介での台詞にあった「私の誇り」。それは技術の発展による仮初の優越感ではなくて、身体の機械化による『酸いも甘いも知るからこそ生まれる誇り』であったのだと、彼女の全容を知らずとも感じることができました。技術促進による恩恵と、同時に生まれる苦痛。それらを両立したうえで生まれる強靭な信念だったのです。

創の軌跡の頃から、人間ではない存在、模倣疑体(シュミラクラ)なんて存在も台頭しつつあるゼムリア大陸。人間ではない存在に人間の精神が宿る、SF世界でもてはやされる仮題。ヴァンやアーロンの仮題・またマルドゥック社の真相とも合わせ、彼女の存在もまた、注目されていることになるのではと思います。

4.『どちらでもない』という色~カトル・サリシオン~

ヴァンやアーロンが『自分の器に自分でない精神が入り込む』、リゼットが『自分の体でない物質に自分の精神をゆだねる』ことであるとすれば、『そもそも自分の体は何なのか』という疑問と関わりそうなのがカトルなのではないかと思います。

正直これはまだ明かされていなく、プレイヤーにとっても考察の域を出ないですが、カトル周りの描写は明らかに彼を「身体的に男か? 女か?」という方向に持って行っている。温泉や浴場での話、少女に間違われやすい容姿や、鼻の利くヴァンの初対面での反応。また自分は最初気づかなかったのですが、レンと『カトル』との関係も外すことはできません。

DG教団とも関係ありそうな空気が出ると、両性具有であったり、そもそも性別がない……あるいは性転換……はたまた異性の精神が実験的に宿ってしまった……。かの教団の所業を考えると何があってもおかしくはないと思います。

ただ、黎の軌跡での旅を通じて、カトルがバーゼルでの事件をきっかけに、技術の悪用を防ぐために来たのには変わりない。彼の真相がどんなものであろうが、裏解決屋の頼れる仲間であるのは変わりないと思うので、そこは今後の物語にも期待したいです。

ところで人間、特に成人にはアイデンティティ、『私は○○である』という認識が、意識的にせよ無意識的にせよあると思います。私は、○○(固有名詞・公的な立場・使命)である、などです。そしてその中には、『私は男だ(女だ)』と言うのがあると思います。

もっと言えば『私は男(女)の体を持っていて、男(女)と自己認識していて、男(女)を恋愛対象として見ていて、だから男(女)としての権利を求める』というところまで細分化できると思います。そして時に『男であり女である』と『男でも女でもない』が加わります。

現実で俗にいうLGBT問題(最近はQも加わったらしいですが)はそれを悪用している輩もいるので、こういった自己と他者に対する認識を明らかにするのは問題を改善する一助になると思いますが……そこはまあ置いといてカトルについて語りましょう。

描写の端々から、カトルは(上記の考察が真であるとして)確実にその問題を解決できているようには思えない。カトルは、後悔と迷いを重ねながら、最終的にカトル自身の『何者か』という色を断定していくのだと思います。後悔しない色をです。

仲間の中には別の意味で自分が『存在として』何者なのか、『機械存在として』何者なのか、『社会の立場として』何者なのか、と悩む者たちがいる。今はまだ二者択一の『どちらとも言えない色(筆者視点)』のカトルは、きっとその色を鮮やかなものにしてくれるのではないでしょうか。

5.未だ見ぬ色を秘める仲間たち~フェリ・ジュディス・ベルガルド~

フェリ・ジュディス・ベルガルド。残る仲間たちも続編で語られる何某かがあるでしょうが、個人的にはまだ心の深淵が見えていないと思います。なので、ここではそれぞれを簡単に書いていこうかと思います。

フェリについては、カトルの項目で書いた『社会の立場』として何者かに該当するかと思います。発売前考察からは外れましたが、彼女は猟兵として生きつつも本作の流れでそれ以外の生き方に触れてきている。終盤では遊撃士という選択肢も出てきました。彼女はロリ……いえ主人公チームで最年少。他の仲間とは違う、零から自分を積み上げていく立場でもあるのかな、と思いました。

ジュディスの正体そのものはもはや公式が隠す気がなかったので、特に語ることもなかったのですが(笑) そういえば、発売前考察もまだジュディスキャッツ──ゴホンゴホン、グリムキャッツの紹介が出る前でした。

彼女の場合、特に怪盗の道も女優業にも迷いを感じている空気はない。彼女の心の深淵や、家代々の使命が明らかになった時こそ、語っていきたいと思います。あと、《雨と僕の物語》を通して観てみたい。ジュディス主演じゃないけど《ソバーキュリアス》・《運命の五月革命》も。

ベルガルドもまた、今作では若人に手を貸す年長者としての描かれ方が多く、彼の人となりはまだ明かされていません。けれど、今後はセリスやリオンを含めてベルガルドの素顔が知ることができる……ビッグボs……師父の心の激動を楽しみにしたいと思います。

6.恐怖の果てに見たものは~ジェラール・ダンテス~

続編でひっくり返る可能性はありますが今作を通して最悪最強の敵として描かれ、最後まで悪役としての筋を通したアルマータのリーダーであるジェラール。

カルバード王家の血筋として生まれ、しかし革命にともない生きるためにDG教団に浸蝕し、そして『究極の恐怖』を求めることを糧に行動を起こす。そこに王家復興や、DG教団幹部司祭としての信念は全くない。

『だから俺は究極の恐怖を求めた』というジェラール。多くのものが空虚に感じる彼にとっては、確かにそれは数少ない刺激だったのかもしれもません。

ただ、『世界を恐怖で染め上げること』と、『自分が恐怖に駆られること』ことはまた違うものだと思います。

そもそも恐怖が何かというのは色々論証や説があると思いますが、なんとなく思いつくのは生命維持機能としての感情というものがあるでしょうか。その意味では、ジェラールは自分が生きるために刺激としての恐怖を求めたと言うよりは、世界の他者を『目覚めさせる』ために恐怖で染め上げたように感じました。

このあたり、人間を究極の存在に高めることを目的とした初代軌跡の悪役ワイスマンにも似たものを感じます。

ジェラールの表層は知ることができた黎の軌跡ですが、まだヴァンの本質やカルバード王国時代の歴史・DG教団の全容を知らなければ、彼の言葉を本当の意味で理解することはできない。

とりあえず、ヴァンや仲間たちの選択が素晴らしいものだったと証明するために。ジェラールには、もうないという《煉獄》から見守っていてもらいましょう。

以降は本考察の後編になります。

特に考察に熱を入れたいアニエス、エレイン、そしてヴァンについて語っていきます。

記事を最後までお読みいただきありがとうございます。 創作分析や経験談を問わず、何か誰かの糧とできるような「生きた物語」を話せればと思います。これからも、読んでいただけると嬉しいです。