障がいのある方が革職人として働く革ブランド『UNROOF(アンルーフ)』

こんにちは。UNROOFです。

この記事は記念すべきUNROOF MAGAZINE第1回目の記事ということで、

ずばり私たち「UNROOF」について紹介させていただきます。

UNROOFとは。

UNROOFは障がいのある方が革職人として働いている革ブランドです。

「革職人??!」となるかと思いますが、文字通り、本革を使ったお財布や、ブックカバー、アクセサリーなど革小物を全てハンドメイドで作る職人のことです。

国産レザーやイタリアンレザーの本革を用いたアイテムを作っています。

『誰もが活躍できる社会を目指して』

2017年、障がいがあるだけで仕事の選択肢が制限されている社会を変えたい、という想いからUNROOFは始まりました。

障がいの有無にかかわらず、誰もが活躍できる、多様性を認め合える社会を皆さんと一緒につくっていきたい。

そんな想いで立ち上がった事業です。

立ち上げ当初から障がいのある方を革職人として育てる、をミッションに障がい者雇用数をソーシャルインパクト(社会に与える影響指数)におき、採用を行なってきました。

ただ、革職人になるにはさまざまな技術の習得が必要です。

UNROOFではプロの革職人から技術指導を受けながら着実にスキルを身につけ、革職人として活躍していけるようにしています。

UNROOF(アンルーフ)という名前の由来

”UNROOF”は"天井がない状態"

を意味しています。

このブランド名には

大きく以下の3つの天井をなくしていこうと意味が込められています。

1.お金の天井

精神障がい者の給与水準は未だに低い状況にあります。

一般労働者の平均月収が約30万4千円であるのに対し、精神障がい者は12万5千円、発達障がい者は12万7千円となっています。

2.選択肢の天井

精神障がい者の就労率も非常に低いという現実があります。その数、わずか約3%。

働く環境以前に現状の「障がい者枠」でも働くことができない方も多くいます。

3.可能性の天井

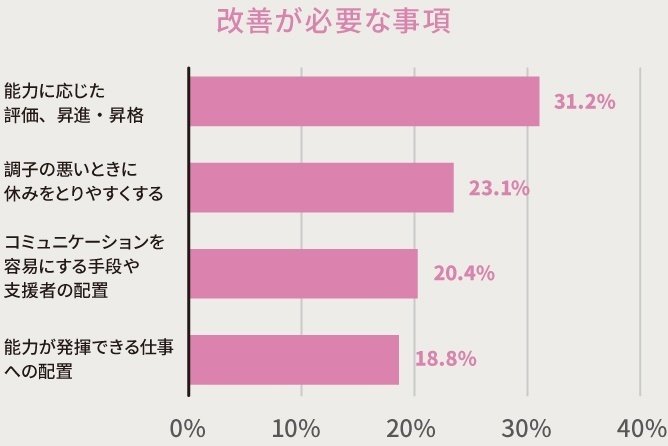

障がい者が仕事を続けていく上で、改善が必要と思っている点として、能力に応じた評価、昇進・昇格にと回答している人が31.2%と、最も高い結果となっています。同期入社にも関わらず用意されているキャリアが限定的になっています。

今の社会では、精神疾患や発達障がいが

あるだけで、「障がい者」とひとくくりにされ、

仕事の選択肢が狭められることが多いのが現状です。

障がいがあっても、自分の可能性を信じて挑戦できる。そして、正当に評価される。

「障がい」というくくりの中で、その違いがあるだけで設置されてしまったこの天井を取り払うためにUNROOFは立ち上がりました

就労支援ではなく、ビジネスを。

現状では精神障がい、発達障がい、身体障がいのあるメンバーがUNROOFの革職人として活躍しています。

彼らなしでは革小物ブランドであるUNROOFの事業は成り立ちません。

事業でしっかりと利益をだしていくために、しっかりと責任をもった生産が必要となります。

そのために、私たちが意識しながら運営している信念の一つに

UNROOFは福祉サービスではない。

というものがあります。

これは既存の就労継続支援A型/B型のような福祉サービスを否定している訳ではありません。

私たちは3つの天井をなくすことにUNROOF自らが取り組み、体現するためにこの意識を強くもっておこうと思っているものです。

UNROOFがおこなっていることは就労支援ではなく、ビジネスなんです。

今の社会の仕組みの中ではどうしてもビジネスとして利益を上げることが重要になってきます。継続するためにも、ビジネスとして成り立たせることが最重要です。

そのため、特別に常駐していただくカウンセラーの方や外部のサポートもつけていません。これが正しい判断かどうかは正直分かりません。

もしかしたら必要な場面も出てくるかもしれません。

でも一つの挑戦として、制度からできあがる職場環境ではなく、

より実態のニーズに沿った職場環境をつくることを目指していきいたいと思っています。

実際、サポートが必要なメンバーは、自治体の障がい者就労支援センターや主治医の方へ定期的な相談をしているようです。

少し本人たちに委ねすぎかもしれませんが、それでいいのではないか、と思っています。

UNROOFで働く当事者たちがしっかり、自分自身で自立したい、と想い、働ける環境をつくることが大切です。UNROOFはそんな職場実現に向けて、トライ、たまにエラーをしながら取り組んでいきます。

なぜ革小物だったのか

人は本当に一人一人違っていて、それぞれが「個人差」をもっています。

ただ、それぞれの障がいの特性として判明されているものがいくつかあります。(あくまで障がい特性の一面だけの話です)

例えばADHDの方であれば

・落ち着きがない/過集中

・忘れ物が多い

・うっかりミスが多い

ASDの方であれば

・音が大きい場所が苦手

・コミュニケーションが苦手

自閉症の方であれば

・コミュニケーションが苦手

・言葉の遅れ

という様に。

そして「こだわり」が強い、ということが共通していることとされています。

ただ繰り返しますが、あくまで特性としての傾向がいわれているだけで、たとえADHDという同じ障がい名をもっている方でも、もちろん違う人なので、違う配慮が必要だったり、抱えている悩みが違ったりします。そんなことは至極当然なのですが、「障がい者」とひとくくりにされてしまっているのが現状なのです。

UNROOFではその「こだわり」が強いの部分に注目しながら、集中できる環境をつくり、「その人自身がもつ特性や個人差がマイナスにならない、むしろ強みになる仕事や職場があれば、障がいの有無なんて関係ない。」 そんな考えから、革工場設立に至っています。

UNROOFの商品

障がい者と健常者のような、あらゆるボーダーをなくしたいという想いから、設立当初から「ボーダーがない」ことをコンセプトにした商品を展開しています。

・利き手に関わらず使いやすいお財布

・性別関係なく使えるデザイン

・年齢、時代に左右されないデザイン

そして

・品質に妥協のない商品づくり

・永く使っていただくためのアフターサービスの提供

・すべて使っていただく方を想いながらハンドメイドで

を大事にしています。

ーーー

ある日、商品の売り出し方についてメンバーと話していたときに、とあるメンバーが

UNROOFの商品を使っていただく方からしたら、「障がい者」が作っているとか関係なくて、いいものを使いたいと思ってくれれば「障がい者が作っている」と言わなくていいのではないか、と。

そして続けて、

もし、万が一お届けした商品に不備があったとき、「障がい者だから仕方ないよね」と思われてしまうのが嫌だ。

と。彼らが確実にプロの革職人であることを感じました。使っていただける方にただただ満足していただきたい。「素敵な商品!」と素直に喜んでもらうことが本当に重要で、革ブランドとして目指していく姿だと改めて決心したものです。

ーーー

カード段には「捻入れ」という細い線を手でいれています。線が入ることでカード段がしまった印象に。

手間はかかりますが、職人の腕の見せ所です。

ロゴが入ることでブランドとして

確立されていく嬉しさがたまりません。

時代や年代に左右されず、

永く、いいものを、最高品質で。

これからのUNROOF

UNROOFでは障がいのある方の雇用場所として、誇りをもって働ける職場としてあり続けたいと思っています。

ただ私たちが問題視しているのは障がい当事者だけではありません。

この事業を通して改めて感じたのは、障がいのある方のご家族、とくに親御さんの働き場所も限られてしまっている、という現状でした。

幼児期であれば療育や病院に平日付き添いが必要だったり(それも不定期&固定ではない)、学校に上がってからも学校から帰ってくるときにはお家にいてサポートをする必要があったり。

そのため時間的にフルタイムで働くことは難しかったり、職場の理解があるところでないと親御さんが精神的に疲れてしまったり。逆につきっきりになることで疲れてしまったり。

だから1日数時間でも、もちろん不定期でも、ゆくゆくは親御さんにもUNROOFで働いていただけるようにもしたいなーと思っています。

最初に掲げた「障がいの有無に関わらず」です。

当事者の方だけがUNROOFの対象ではなく、障がいがあるとか、ないとか、特性があるとか、ないとか、関係なく、「UNROOFで働く」ことができるといいな、と思っています。

人の繋がりをうむ革ブランドへ

これからのUNROOFは障がいのある方が革職人として働く単なる革ブランドではなく「人の繋がりをうむ革ブランド」を目指していきたいと思っています。

そうである人、そうでない人。また一方の違う側面ではそうである人、そうでない人。

「障がいのある人」「障がいのない人」という側面だけでなく、いろいろな視点で相手を見つめ、その見えない境界をUNROOFの商品を通してボーダレスにし、人の繋がりをつくれる存在になっていきたいと思っています。

最後に。

UNROOFを運営する上で大事にしていきたいのは「実態を伴っているか」ということです。

今は主に革職人として働いていただいていますが、商品の注文をいただいてから発送するまでにもかなり多くの工程がありますし、商品を知っていただくためにも多くの活動が必要です。

革職人以外にもどんどんUNROOFの仲間を増やしていけるように。

そのために、まず、一緒に働いている今のメンバーがUNROOFの革職人として誇りをもって働くこと。

それこそが実態に伴った職場づくりに繋がっていくと信じ、今日も革小物の製作に励んでいきます!

UNROOFは今年2023年で7年目に突入しました。

これからもUNROOFをよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?