写真と人 rumica kaji-011 2024/04/23

今回は主にグループ展のお話。

目黒美術館のスペースで行われたので、私も見に行きましたよ。

まえがき:qbc(無名人インタビュー主催・作家)

「写真と人」インタビューとは?

作品を作りあげようとする人の心を継続して言葉に残してゆくインタビューシリーズです。

SNSで募集した無名の人たちを撮影するプロジェクトをしているカメラマンのRuluさんへの連続インタビューです。だいたい月に1回、インタビューしています。並行して、一人の人を撮影し続けるプロジェクトも開始しました。

被写体募集はこちらの記事からどうぞ。

これまでの「写真と人」

1回目は2023/8/2に行われた。

実際に行われたプロジェクトの撮影の様子を聞きつつ、撮影者と被写体の間に「ゆらぎ」があることを発見した。

ゆらぎとは、撮影者が撮影に没頭し、それまで意識していた被写体である他人という存在を忘れ、ただシャッターを押し続ける状態のことを意味した。

2回目は2023/8/16に行われた。

実際に行われた撮影の様子を聞きつつ、引き続き、撮影者と被写体の間の「ゆらぎ」について聞いた。

プロジェクトの始まったきっかけも聞いた。

3回目は2023/8/30に行われた。

実際に行われた新宿歌舞伎町の激しい撮影の様子を聞きつつ、Ruluさんの過去についてすこしふれた。

4回目は2023/9/13に行われた。

実際に行われた撮影の様子を聞いた。部屋での撮影だった。「ゆらぎ」が発生したかどうかについて聞いた。

Ruluさんが過去に精神科に通院し、自由連想法のように言葉を紡いだ経験があることを聞いた。“単語がバラバラになって、文字がバラバラになって、洗濯機みたいになって、頭の中でぐるぐる回ってるみたいな感覚”

5回目は2023/9/26に行われた。

実際に行われたプロジェクトの撮影の様子を聞いた。1回目の被写体と同じ被写体だった。撮影者と被写体について、詳しく聞いた。

6回目は2023/10/25に行われた。

実際に行われた撮影の様子を聞いた。今回も部屋での撮影だった。

Ruluさんが、「顔が写ってないんですよね」と言った。その他、窓や鏡といったモチーフの写真についても考察した。

7回目は2023/11/29に行われた。写真集を作るためのダミーブック(手作りの試作本)作成について聞いた。過去の撮影を、カメラマンとは違う視点で見返し、新たな物語の再構築をした。

8回目は2023/12/20に行われた。一人の人を継続して追いかけるフォトプロジェクトを開始したことについて聞いた。

9回目は、2024/1/24に行われた。ダミーブックの進捗と、zoomでのリモート撮影について聞いた。

10回目は、2024/3/27に行われた。個展に向けての「コラージュ」試作と、塩竃フォトフェスティバルについて聞いた。

今回は11回目で、4/23に行われた。

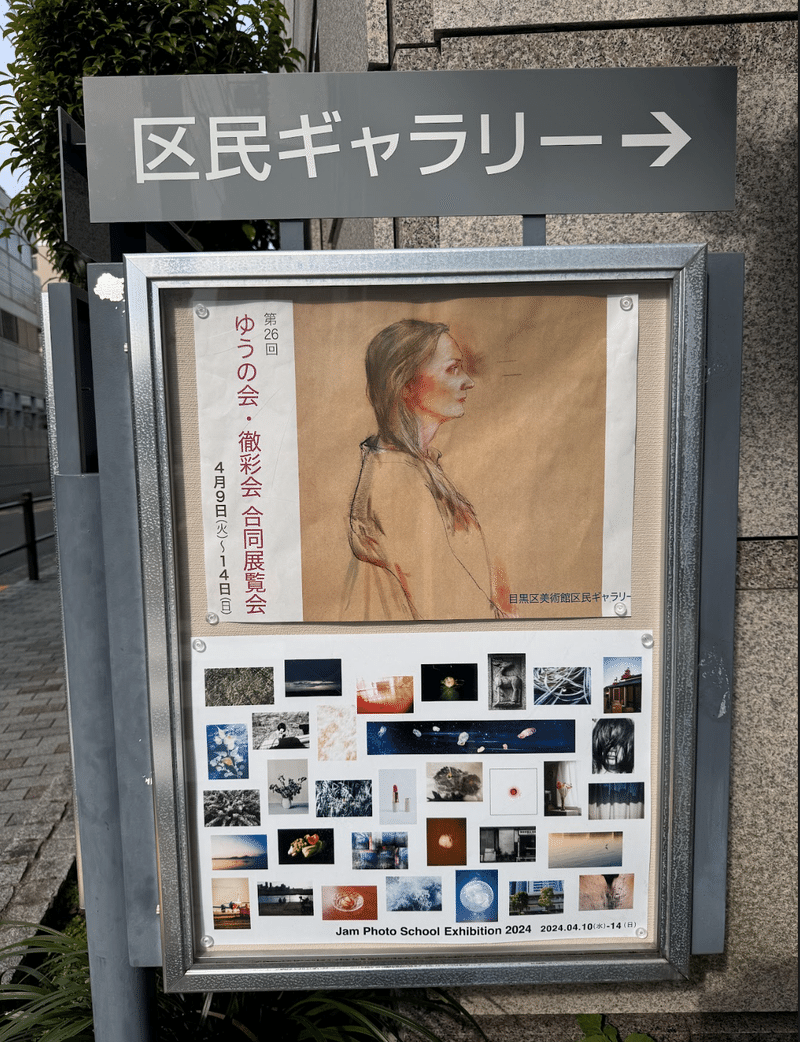

目黒区美術館区民ギャラリー

qbc:

前回から変わったことって、なんでしょう?

rumica kaji:

今インタビューしてるのが4月なんですけど、先々週に目黒美術館区民ギャラリーでグループ展に参加してました。

何回目のインタビューかちょっと覚えてないんですけど、ゼミとかワークショップにいくつか参加しているっていう話をしていて、その中の一つのゼミが修了して。その修了展っていう形で、合同のグループ展が4月の10日から14日までやってたので、それに参加してきました。

2022年の10月からまた作品を作ることを再開し始めて、その前まではすごくブランクが6年か7年あったんですけど、まだ作品の発表っていうのを全然やってなくて。SNSに少し載せたりとか、無名人インタビューの中で記事と一緒にちょっと少し発表させていただいたりっていうことぐらいで、全然アップしてなかったので。一応初めて外に表に出したっていうような、実際のフィジカルの場所で、っていうことになって。

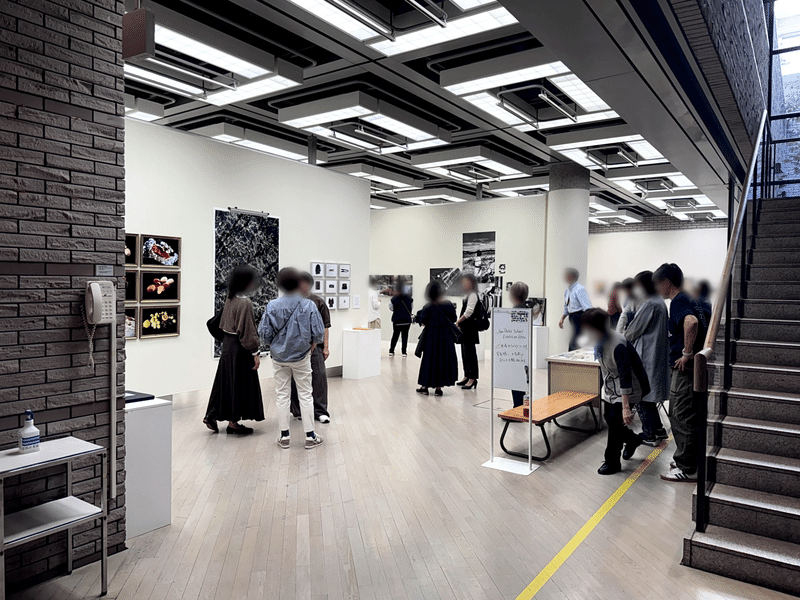

展示の場所は、スペースは1人2mぐらいもらえたんですね。2m以内っていう形で。それで、私は1.8mか9mぐらい使わせてもらって、作品を展示したんですけど。

前回のインタビューでは、個展に向けてコラージュを作ってますよっていう話をしたんですけど。個展とグループ展だと、自分1人でドアを開けて入った密室空間というか、その小部屋の中が自分だけの空間っていうのと、グループ展でもっと開かれた、隣にはまた全然違う人の作品があって、30人ぐらいバーッていろんな出展者の人がいてっていう、パブリックな場所で作品を置くのとでは、ちょっと考え方を変えないといけないなと思って。

グループ展で多分、今作ってるコラージュをポンポンて置いても、多分全然意味がわかんないことになっちゃうと思ったので、構成は普通の、普通のというか写真のプリントを大きく伸ばしたものをメインにして。あとは本も、台を置かせてもらって展示しようっていうのを軸に進めていって、ああいった形になりましたっていうことなんですけど。

qbc:

どんな展示だったんでしょう?

rumica kaji:

まず大きい写真が3点あって。天井がすごい高いっていうのを聞いてたので。3m弱ぐらいかな、すごい天井が高くて。横幅2mで、天井3mで、横幅よりもすごい上の空間があくなって思ってたので。

基本の展示の鉄則は、作品の中心線が大体目線ぐらいの高さだったりとか、145センチとか150センチとか、好みによって違うんですけど、大体それくらいに目線の高さに中心線を、最初壁にビーッて引いて、それに沿って額をかけていくっていうのが一般的なんですけど。

後ろのスペースが引けるのと、天井がすごい高いから、上方向への拡張性っていうのをちょっと意識して、B1を一点と、A1を2点、大きいプリントを3点用意して。

で、B1プリントは、外の大型広告とかも結構高い位置とかにあって見上げたりとかしても視認性があるものなので、目線の高さになくても大丈夫かなと思って、一番大きいB1プリントを、結構上の方にグイッて上げて、その下に縦と横でA1プリントを配置して、A1プリントは割と目線の高さに近いようなところに置いて。

多分、普通に近寄って額を見る感じだと、視界に収まらないぐらいのサイズになるんですけど、その場合は少し下がって全体を見てもいいし、細部を見たいって思ったら、結構細部のディティールとかも楽しんでもらえるように調整をしたので、近寄って長靴の水滴を見たりとか、そういうのを楽しめるような感じを意識して、配置をしたんですけど。

あとは手の写真があって、ホースの蛇口をひねるような写真があるんですけど、それが個人的にはそれが一番すごく気に入ってて。

A1サイズに伸ばしてるので、家で自分で確認用だったりとか印刷する場合は、大体私はL版とか普通の一般的な写真のサイズ、小さいサイズにたくさんバーッて印刷をして、選んだりよけたりとか、そういう作業をするんですけど、それでその後にいいなと思ったらさらにA4ぐらいに大きくして、A4でも耐えれるなとかぐらいで、大体それぐらいのサイズまででしか見ないんだけど。

A1だと結構やっぱり大きいですね。

広いところで見ると、家で見るよりは小さく見えるなって思ったんですけどそれでも大きくて。そうすると、普通写真って手元で見るものなので、何でも実物より小さく写ってるっていうのが普通の状態なんですけど、A1サイズに伸ばすと、手の実物大よりも大きくなるんですね。そうすると、何かすごく違和感があって。縮尺比じゃないけど、写真は実物より小さく写ってるっていう感覚がぐるんって反転して、実物よりも大きくなって、そうするとやっぱり普通じゃない、なんかすごいいい意味で、違和感がすごい出るので。プリントの大きさっていうのもすごく大事なんだなっていうことが、実際に展示をやってみてすごく勉強になりましたね。

qbc:

めちゃくちゃランダムでしたよね。グループ展の他の方は、整然とならべたレイアウトが多かったけれど。

rumica kaji:

そうですね、私は大分浮いてました。

名前のっけてなかったですね

rumica kaji:

やっぱりカメラマンの人は、撮ったものをいかに綺麗に見せるかだったり、額装をやっぱり美しくやって配置することを目指している方が多いんじゃないかなって勝手に思ってるし。

私も福岡にいた頃、10年前とかにグループ展に参加したときとかは、やっぱりラボとかに頼んで、綺麗に額装してもらって、それをただ4つ並べてとか、そういう展示って何も疑問に思わなかったんですけど。

ただでも今回はすごいグリッドが多くて。グリッドを使ってる人は、やっぱりグリッドの意図がすごくあってあの構成にしていて、すごいなって私は思ったんですけど。

鹿のレリーフだったりとか、やっぱり同じようなモチーフのものを同じように撮っていて、それを整然と並べることによって、その違いがすごくわかるような展示になっているので、すごく効果的であったし。やっぱり見せたいものによって、効果的な展示方法っていうのが違うんだなっていうのが、やっぱ勉強になりました。

qbc:

なんでグリッドから卒業したんでしょう。その、いつから、写真と展示空間の関係性についてそんなに考えるように?

rumica kaji:

そうですね。金村ワークショップに通い始めて、結構自由にやれっていう感じなんですよね。自由にやれっていうわけじゃないんですけど。金村ワークショップの先生、講師の1人の中に小松浩子さんっていう女性の写真家の方がいて。

その方が以前、木村伊兵衛賞っていう、写真界の芥川賞と言われる賞を受賞された方で。その方が評価されてることの一つに、展示のインスタレーションがあって。その方をすごく尊敬していて、その方の作品を知ってから、やっぱり空間を作家が作品としてどうコントロールするかっていうことも考えないといけないんだ、撮るだけじゃ駄目なんだっていうことを、多分その方の作品を見て、意識がちょっとずつ変わっていって、そういう目線で展示とか行っても見始めるようになって。

ただ私自身は展示の経験がすごく少ないので、やっぱり図面書いて何センチのところにこれをかけて、間を3センチ開けてとか。そういうふうにやると、失敗する可能性、すごく大きく滑ることはないんですけど、ああいう展示のスタイルだと、やっぱり何だろう、うまくいったら面白いかもしれないし、失敗したらめちゃめちゃ滑るんですよね。

だから、何を言おうとしたんだっけな。そうだな。

でも展示経験が少ないから、うまくいくかわからなかったしすごい滑るかもしれないし。みんな綺麗に額屋さんとかマットとかもオーダーメイドで、やっぱり一緒にゼミ受けてるので、すごいやっぱり綺麗にやってて。すごいあの、私は額にも入れず壁にタッカーで打ちつけて直張りでしてたので、すごいみすぼらしく見えちゃうかなとか、やっぱすごいドキドキしながら。

でもそうだな、でもやらないとできるようにならないから、ゼミの中で小松さんに、今度私7月に初個展するんですけど、「失敗してもいい」って言うんですよね。

例えば、もう既に名の知れてるアーティストの人でキャリアがある人だったら、滑っちゃうと、ちょっと次がないみたいな、あの人ちょっと駄目になっちゃったね、みたいなことになるんですけど。

私は良い意味でまだキャリアがないので、やっぱり失敗するなら今のうちというのもあるし。図面引いてこれだったらうまくいくね、無難に、無難にというか失敗しないで大丈夫だねっていう展示だったら、別に展示やらなくていいって、その方は言うんですよね。

これだったらもう成功するからもうやらなくていいじゃんみたいな、そういう感じなので。金村修さんとかも。

なので、失敗してもいいっていう、ちょっと言葉に勇気をもらって、ちょっと好きなようにやってみようって。

qbc:

なるほど。

rumica kaji:

今回は大和田良さんのゼミのグループ展だったんですけど、大和田良さんもすごい、ご自身はすごく端正な作品、とても美しいものを作られる方なんですけど、生徒1人1人の個性に合わせてアドバイスしてもらえるので。

私は直前になって、でも少し不安になって、もう少しちょっと小綺麗にまとめた案を出し直したんですよね、実は。

ただでもそれを見たときに、いやでもあの最初のダイナミックさが失われているから、やっぱり一番最初に考えたプランをベースに思い切ってやった方がいいっていう、ダイナミックにやった方がいいというアドバイスをもらったので、腹をくくって。

ちょっと浮いちゃうかもしれないけど、でも自分が考えた、この2mの共同空間の中で、自分の作品の世界を展開していくには、この形が、今自分が考えれる能力の中ではベストだっていうことを、どんな評価されるかわかんないけど、やっちゃえっていうことでやりました。

だから、また最初の質問からはズレちゃったけど、ここ1、2年ぐらいですね、空間のことを考えるようになったのは。

最初は全然そんなこと考えてなくて、いかに決定的瞬間とか、すごい1枚がカメラで撮れるかっていうことに昔はこだわっていたし。

撮影のときが全てで。もちろん撮れなかったら、その後に何もないんだけど、やっぱり。特に今はカメラすごくいいから、誰でも綺麗にある程度写真撮れちゃうから。カメラはあくまで道具なので、やっぱり表現したいことを、カメラを使って表現するかの方が大事だなって思うように変わってきましたね。表現の比重の方がどんどんどんどん、多分年々大きくなって。

qbc:

ネームプレートさえつけてなかったですよね。名前。

rumica kaji:

名前? 名前のっけてなかったですね(笑)いらないかな、いるかな? と思って。

qbc:

あ、やっぱり意図的だったんですね。この展示は誰のですか、って名前がどこにもなかったから。

rumica kaji:

そう、そうです。みんな名前のプレートとかキャプションとか、大体ステートメントっていう制作意図みたいなのが書いてあって、そこに何か書いてあるか、それがない人は先生が名前のプレートを配ってくれてたから、いる人は取りに来てくださいって言ってて、ステートメント置いてなかったから、そう。

名前のプレートをもらいに行こうかなと思ったけど、でもあの壁面の中に、名前の札があるのやだなと思って、もらいに行かなくて。テーブルの上のインスタレーションで、あの本の一番最後の方に、プロジェクトのコンセプトみたいな文章と、後ろにrumica kajiっていう名前があるから、まあいっかっていうことで。

qbc:

え、あの本さわってよかったんですか?

rumica kaji:

あ、触ってよかったです。

そう、qbcさんは1日目に来てくださって、私はその日の夕方に行ったのかな。で、なんかみんな、午前中に来た人は、触っていいかわかんなくて、ちょっとみんなどうしようってなってましたよって言われて。

それで、次の日から触ってください、触ってくださいじゃないけど、ご自由にお手を触れてくださいみたいなサインをテーブルの角に置いたんですけど。

qbc:

あと、顔を写してない写真でしたよね。顔を正面から写してはいるんですけど、双眼鏡を見ている写真で、顔はほとんとわからないとか。

顔を出してい写真ばかりだった意図を教えてください。

rumica kaji:

あ、そうですね双眼鏡。はい。そうですね。

広い空間で壁面があるんだったら、この面は例えば誰かのストーリー、次の面は誰かのストーリーみたいな感じで展開できると思うんですけど、それなら、やっぱりこの人の話ですよっていう、主人公の写真が、顔がはっきり見える形であってもいいと思うんですけど。

今回のように、2mの中で、しかも私は1人の人を追ってるわけじゃなくて、たくさんのいろんな女性のことをやりたいっていうときに、やっぱりすごい顔の見える、この人がメインですみたいな顔写真があると、どうなのかなっていうのと。

あと、やっぱり顔があると、顔を見るんですよね。っていうことは、顔がないと、ちょっとどこを見ていいかわからなくなって、見る場所が人によって散漫して面白いのかなとか。

でも一番は、やっぱり1人の誰かを特別に扱っているっていうことではなくて、なんだろう。たくさんたくさん、これからももっと、100人200人とか女性の話を聞いて、作品を作っていきたくて。そうすると特定の誰かっていうよりも、今生きている女性の誰かみたいな感じになっていってほしいと思っていて。

例えば誰か1人強烈なエピソードを持った、例えば精神疾患があってすごく強いエピソードを持っている誰かがいて、その人のことってなると、何だろう。同じ経験をした人は、何て言ったらいいのか。感動ポルノっていう言葉が今ちょっとあるじゃないですか、そういう感じで、娯楽とかエンタメみたいの一つとして消化されちゃって、この人は何だろう、すごく特殊な人、自分とは違うすごい特殊な人だから自分には関係ないって言って、安全なところからその感動ポルノを楽しんで鑑賞するみたいな感じになるのは、すごくやだなと思ってっていう。

私は、モデルを応募してきてくれた人は、女性に関しては選ばずに基本みんな全員を撮ってるので、別にすごい強烈なエピソードがなくたっていいし、本当に普通の人とかたくさん来てほしいと思ってるし。何でしょう、だからやっぱり、あの2mしかないところで特定の誰かをメインにバーンッて出すっていうのはすごい、意図が。感動ポルノみたいな方向に伝わっていくことは避けたかったので。

顔が見えない、マスク美人とかもなんかそうですけど、多分人間の心理的に見えない部分は、自分の何だろう、記憶とか空想とかそういうもので補ったりとかするとかっていうし、でも写ってたらもうそれしか見えなくなってしまうから、だからやっぱり足だけとか手だけとか、あるいは水に沈んで顔は映ってないとか背中とか。

あとは全身で顔が映ってるのも、ちょっとロープにピントが合ってて、顔はぼやけてて、しかも上の方にあるからちょっとよく表情がそこまで鮮明に読み取れないとか、そういうものを選んで。とりあえずでも、複数の何人かの女性たちがこの中にはいるんだなっていうことがわかればいいかなっていう感じでやりましたね。

qbc:

今回の展示は、テーマってどんなものだったんですかね。

rumica kaji:

そうですね。基本的にやってることは、今やってることを2mの公共空間で伝えるんだったら、この形、こういう展示の演出をすると、世界観のとっかかりになるかなっていう感じですね。

でもとてもやっぱり2mの壁で、今やってることを見てもらうのは難しいので、それを見て興味、ここで足を止めてもらって、で、ダミーブックの方に誘導していくっていう狙いだったんですけど。初日はみんな、ちょっと触れなさそうみたいな感じになってたので、ちょっとそこは失敗だったなと思ったんですけどね。

自分はこう見えたってことしか言えない

rumica kaji:

モデルをしてくださった方が見に来てくれたんですけど、何だろう、私が思ってるよりもすごくすごく喜んでくださって、それがすごいびっくりしました。なんかちょっと、悪いことをしているとは思ってないんですけど、やっぱり一般に、誰にでもオープンに喋らないことを喋ってくれて、それを、もちろん作品に同意を得てですけど、作品にするし。

そういう2人だけで作ったサードプレイスの中の撮影の出来事を、また最終的には外に公開していくっていうことで、何だろう、罪悪感じゃないんですけど、でも何だろう。

自分が作家として作品を発表したいわけじゃなかったら、多分その行為をするだけで、円満にというか、終わっていいことなんですけど、でもそれをその後公開していかないといけないっていうところで、やっぱり本当はどうかな、何か、いいよって言ったけど、後になって心配になって、やっぱりやめとけばよかったなって思う人がいるんじゃないかなとか、本当は公開されたくないんじゃないかなとか、そういう懸念ってやっぱりいつもあるし。作風的にも、誰が見ても綺麗な写真ではないと思うので。

やっぱりそれを目にした人、それを例えば、見た人が、すごくなんだろう、奇妙に思ったりとか、奇異の目にさらされたりとか、そうしてしまうとどうかなみたいな心配はずっとあるんですけど。でもすごい喜んでくれてたので、何かもう、ちょっと救われたというか。

もちろんそのネガティブに思う人も、人によるんだと思うんですけど。自分が思ってるほど、作品を外に出すものについて、そんなにネガティブに捉えられているとは限らないのかもしれないなって思えたのはちょっと、安心した部分ですね。

qbc:

モデルの方、どんなふうに喜んでたんですか?

rumica kaji:

結構、本当に長い時間滞在して、何回も見てて。写真もすごい、2、3枚パパッて撮ってっていう感じではなく、ずっと何回も何回も撮り直してて。私は席を離れて奥の方を見に行って、戻ってきたら、まだ写真撮ってて。すごい一生懸命なってるなとか。写真集と一緒に展示の場面として撮ったりとか、あれこれやってて。

私が途中飲み物買いに行こうかなって外に出ると、外に行く途中に追いかけてきてくれて、ちょっと話したいんですけど、見て話したかったんですけどって、その前も展示場所で話はしてるんですけど、話をしてくれて。本も買ってくれて、すごい大事そうに抱えながら。なんか、すごい嬉しかったんだなっていうのがすごく伝わって、よかったなって思いました。

やっぱり誰かを不幸にしたくてやってるわけではもちろんないので。でもやっぱり自分の表現のスタイルで誰かを傷つけない可能性が、ないわけではないので。実際に多分、傷つけてたりすることもあると思うので、その辺が怖かったり。でもそういう、実際に喜んでもらえてると嬉しかったりとか。

撮影が終わるとデータの納品をして、その感想をちょっともらったりすることもあるんですけど、基本的には次の撮影がなければそれっきりっていう形なので。あとはやっぱり、もらったデータをこう、スマホとかLINEアルバムとかで自分で見るのと、壁に大きく引き伸ばされてバーンッて貼ってあるっていうのが、やっぱり自分が写ってる写真だけどすごいエネルギーを感じましたとか言ってもらえたりとかして。

やっぱりその、写真、スマホで見るデータにはないもの、何かが伝わったんだなっていうのが、実際に彼女が見てる顔を見ることによって、知ることができたのが、展示やって本当によかったなって思いました。

qbc:

自分のやっていることが、なんだと感じました?

rumica kaji:

はい。そうですね。

最初の頃はルポルタージュとか、ジャーナリズムじゃないけどルポルタージュに近い感覚で、インタビューして撮ってって、やってたんですけど。でもどんどんどんどん、ちょっとあんまり自分の感情がどっぷり乗りすぎないように、あんまり何か、被写体との関係性がべったりになってウェットになると、見る方の人もウッてなって、入ってくれなくなっちゃったりするから、ちょっと距離を引いて、ちょっと客観的にとか思ってたんですけど。

個展が近づくにつれて、コラージュやり始めたときが一番多分そうなんですけど、やっぱり自分のことを、やっぱり写真だから自分はこう見えたってことしか言えないし。相手のことをインタビューとか写真とかで正確にって言っても、やっぱりその日彼女たちが持ってきたものは、その日初めて会う写真家に見せたい姿の一つである可能性もあるし、なんだろう、本当のその人とか、何でしょうね、まだうまくちょっと言語化できないんですけど、何だろうな。うーん。

とにかく正確に相手を深くたくさん知っていこうっていうことに対する限界、限界にちょっとぶち当たって。で、その後に、やっぱりこの日の彼女たちも、普段よく使う、仕事で使うペルソナ、家族と使うとか恋人といるときとか、その普段よく使ってるペルソナではないかもしれないけど。

今日はこれだとか、持ってるものの中の一つ、あくまでも一側面しか私は見れなくて。その彼女たちが持ってきたものに対して、やっぱり彼女たちが思ってるように私がキャッチできるかっていうとできないし。あくまでも私は、私にはこう見えました、私はこう感じましたって言って写真を撮って、作品にすることしかできなくて。

そうなってくるとやっぱり自分の経験、自分が経験してきたこととか、自分の背景とか、やっぱり自分が持ってる情報と、本とかもなるべく読んだりとかはするけど、そういうものから、こう見えるこう感じるとかまとまるとか、やっていくしかないから、自分を抑制して、彼女たちに焦点を当てる。

でも自分を抜きには、やっぱり自分の作品だから、引き受ける責任があるし、うーん。だから、そう。前回も、ちょっと表現したいのは自分なのか被写体なのかみたいな話が、コラージュ回のときにもあったんですけど、そうですね、今のゆらぎはそこですね。うん。

ゆらいでるけど、これが多分、5年10年とかプロジェクト続けていったら、もうちょっとまとまっていくと思うんですけど。でもこの、どっちかはっきりしないといけないのかもしれないんですけど、でもこのゆらいでるのってもしかしたら今しかないのかもしれないから、どっちつかずでまだ選べないとか、どうかなって探り探り。

そしたらそのまま、それを記録していく。展示としてでも、写真集としてでも、しておく方が、何かいいんじゃないかなって思いますね。記録しとかないと、5年後とか、こうやって今悩んでたり考えてたこととかも忘れちゃうかもしれないので。そういうのをすごく忘れないようにとっておきたい欲が、またここでも出てくる感じですね。

グロテスク

qbc:

これでもう、なんか決着つけようって感じですか?

rumica kaji:

どうですかね。でも、うーん。(笑)そうですね。はい。いや、全然思ってないですね。

もう、その時々の心の、何でしょう、気分に、ノリではないですけど、やっぱそのときに今自分がしっくりくる、どっちがしっくりくるかですかね。なんかずっと。でもそういう、悩んでる状態も嫌いではないのかもしれないです。

qbc:

表現しようとしているのって、自分ですか? それとも他人ですか?

rumica kaji:

多分なんか、どっちかに綺麗に振ったとして、初めて私の作品を見る人は、多分どっちかに振ってもらった方がわかりやすいし、多分納得感があると思うんですけど。

でもそうすると、今度自分が納得できなくなると思うんですね。どっちに振ったとしても、一部合ってるけど一部はちょっと嘘みたいな感じになってしまうから。やっぱりゆらいでる、悩んでる過程で、今時点ではこう思ってるっていうのを、その都度都度、出していくしかないかなっていう感じがしますよね。

qbc:

私が今回の展示で感じたテーマは、「迷子」です。

rumica kaji:

迷子(笑) 後ろから見てくれてる人を見てると、やっぱりどこから見始めるかも人によって違うし。真ん中のハッシュタグのとこから、最初はやっぱりキャプションから読まないといけないって思ってるから、文章を一番最初に探して見る人もいれば、右端からっていう人もいるし、真ん中の目についたところからっていう人もいるし、あとは左の方はすごく、後ろに下がらないと全体が見えない写真があって、今度は二、三歩前に出て顔近づけないと見えないぐらいの写真もあって。見ても見なくてもいいんですけど、見ようと思ったら、右にずれてしゃがまないと、かがまないと見れないみたいな感じで、結構そうですね。

身体性っていうか体を使わないと見れなくて、見る人によってその動きが違うのがすごい面白かったですね。それが、qbcさん的には迷子。

qbc:

これまでのインタビューで、一人一人の時間を真摯に作ってきたって人が。ああいう顔の見えにくい写真の展示をするとは思ってもみなかったですね。

rumica kaji:

そうですね、ちょっとびっくりしますよね(笑)

qbc:

展示の場所も、展示フロアに入ってすぐのところでしたし。

rumica kaji:

なんか、よくこんな作品、こんな作品って協力してくれた人に対してではなくて、でも、階段を下りてきて、すごい目に入りやすい、入口に近いところの場所になって。

他の出展者の人たちが、最初入口で洗礼を浴びてから中に入っていくのがいいよねとか言われて、洗礼って言われてました(笑)。

なんかちょっとまた違うアトラクションみたいになってて、ちょっと面白かったです。

写真家の横木安良夫さんっていう方がいるんですけど、その方が、この写真撮った子どこにいるのちょっと呼んできてって言って、それで出て行ったら、いやすごくいいよ、すごくいいねって言われて。

何がいい、よかったのかはよくわからないんですけど、ものすごく褒められましたね。個展とかやってるのって言われて、今度7月に初めてやります、今回初めて展示しましたって言ったら、「えっもう、どんどんどんどん発表しないと」って言われて。

でも、キヤノンギャラリーの個展の公募があってそれに応募して、駄目でしたよっていう結果が来た後だったので、キヤノンギャラリーの公募に応募して駄目だったところですって言ったら、「駄目駄目絶対落ちるよそれは」って言われて。さっきまですごい褒めてくれたのに何、とか思ってたら、やっぱりこういうドロっとしたものとか、こういうグロテスクさのあるものとかは、メーカー系のギャラリーとかだと、やっぱり写真とか動画とかプリンターとか売らないといけないので、求めてる写真が違うと。

だからちょっと出すとこが、君はちょっと間違ってるって言われて。でもそのグロテスクとかって、そのグロテスクだったりする部分って、写真表現にとって、一番すごい大事なとこでしょ、って言われたのが、すごく自分的には嬉しかったんですよね。

終わりに

人間は変わってしまうからね。昨日と今日の自分は違うもんなんだ。だから名前みたいなもんで自意識を刺しておかないと、忘れちまうから。自分が自分だってことを。

なので、写真を撮って、私は私なんだって、思い出させてあげないと、いけないのかもしれないなと、思いました。

不安定な自分という存在を、留めておくための、自意識のためのダムみたいな写真。記録。インタビュー。生命というか、生きる欲望というか、死にたくなる不安というか、それが命という器からあふれだしてしまうのを留めるための、防波堤、というか。

そのすれすれの感じが美しさなのかもしれないな。境界線上の。

制作・まえがき・あとがき:qbc(無名人インタビュー主催・作家)

編集:なずなはな(ライター)

#無名人インタビュー #インタビュー #コミュニケーション #写真 #カメラ #Rulu

いただいたサポートは無名人インタビューの活動に使用します!!